更新情報:記事内容を更新(2025.9.16)

はじめに

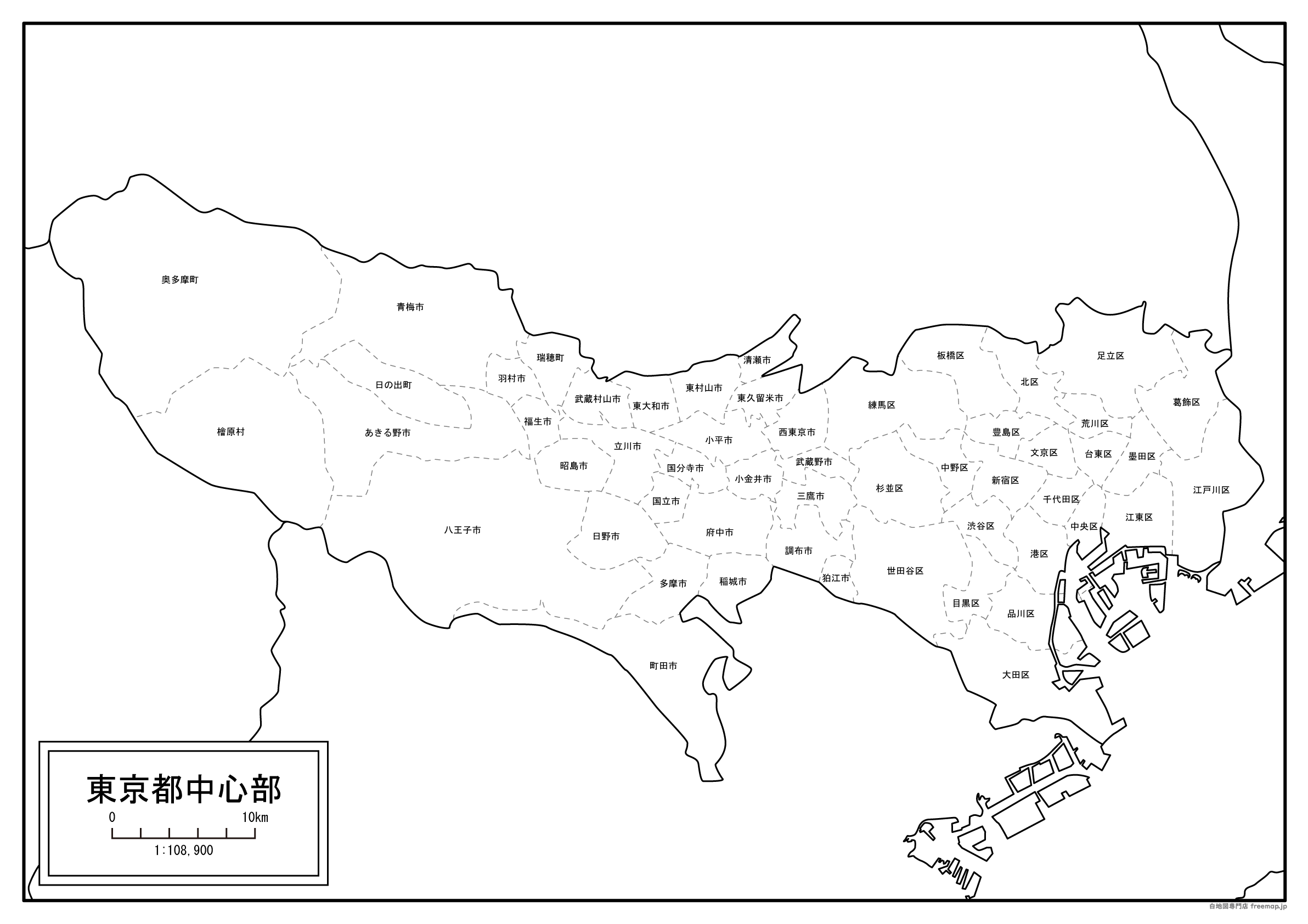

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

福生市の由来

1970年(昭和45年)7月1日に、元々あった福生町が市制を施行したことによって、福生市が成立しました。

「福生」という地名は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していきます。

①麻の植物が生い茂っていた土地で、古くには「ふさ」と呼んでいたことにちなむとしている説。

②湧水があったことから「フッチャ」という湖のほとりを意味するアイヌ語が由来とされる説。

③「阜沙」というそれぞれ丘などを指す「阜」と砂原を指す「沙」が語源であるとする説。

- 読み方→「福生市(ふっさし)」「阜沙(ふさ)」

文京区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「小石川区」と「本郷区」が合併したことによって成立しました。

区の名称は新たに命名されたものとなりますが、決めるに辺り東京新聞社が公募を行ったそうです。

しかし、このときは決定にまでは至らず、最終的に小石川側の役所の職員が挙げていた「文京」で決まることとなりました。

この名称は「文教の府」と呼ばれていたことや、書きやすいなどの理由から採用されたそうです。

ちなみに、文教地区というのは学校をはじめとする教育施設が多く集まっている地区を指します。

- 読み方→「文京区(ぶんきょうく)」「小石川区(こいしかわく)」「本郷区(ほんごうく)」

町田市の由来

1958年(昭和33年)2月1日に、「町田町」「堺村」「忠生村」「鶴川村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名は合併された町村の中で、唯一の町である町田町から名称を引き継いだ形となり、「町田」という地名の由来については諸説ありましたので今回3つの説を紹介します。

①町というのは区画を表したもので、区画された田にちなんで「町田」と呼ばれるようになったとする説。

②古くには市が盛んであり、「マチ」と「イチ」は当時同じ意味があったことからこれに由来するという説。

③市の神を祀るために、「祭り田」という田んぼで費用を工面していたことから、これにちなむとしている説。

- 読み方→「町田市(まちだし)」「町田町(まちだまち)」「堺村(さかいむら)」「忠生村(ただおむら)」「鶴川村(つるかわむら)」「市の神(いちのかみ)」

御蔵島村の由来

1923年(大正12年)10月1日に、島における町村制が施行されたことによって御蔵島村が成立しました。

村の名称については情報が見つかりませんでしたが、御蔵島という島が区域になっていることから、これに由来したものと考えられそうです。

「御蔵島」自体の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①神様が蔵を置いた島という神話があり、このことから「御蔵島」と呼ばれるようになったとする説。

②この島と三宅島の深い海を「海暗」と呼んでいて、これが転じたことでできた名称であるという説。

- 読み方→「御蔵島村(みくらじまむら)」「三宅島(みやけじま)」「海暗(うみくら)」

瑞穂町の由来

1940年(昭和15年)11月10日に、「石畑村」「殿ヶ谷村」「長岡村」「箱根ヶ崎村」が合併、及び町制施行されたことによって成立しました。

町名は新たに命名されたものとなりますが、なかなか決まるに至らなかったといわれています。

そのため、当時の東京知事であった岡田知事に任命されたといわれ、これにより「瑞穂町」と命名されました。

「瑞穂」という名称の由来については、日本の美称として「瑞穂国」と呼ばれていたことにちなむそうです。

瑞穂というのは豊穣を意味する言葉であり、稲が多くとれることに由来した縁起のよい名称となります。

- 読み方→「瑞穂町(みずほまち)」「石畑村(いしはたむら)」「殿ヶ谷村(とのがやむら)」「長岡村(ながおかむら)」「箱根ヶ崎村(はこねがさきむら)」「瑞穂国(みずほのくに)」

三鷹市の由来

1950年(昭和25年)11月3日に、元々あった三鷹町が市制を施行したことによって、三鷹市が成立しました。

三鷹町の前身となる三鷹村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに村名として命名されています。

「三鷹」という名称については、鷹狩りを目的とした場所である「鷹場」が集まっていたことに由来したものです。

当時は「世田谷領」と「府中領」、そして「野方領」という3つの領にまたがっていました。

そのことから「三領の鷹場」ということで、「三鷹」と呼ばれるようになったとされるようです。

- 読み方→「三鷹市(みたかし)」

港区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「赤坂区」「麻布区」「芝区」が合併したことによって成立しました。

新しい区の名称を考えるにあたりいくつか候補が挙げられ、東京港があることから「東港区」に絞られました。

これには、今後の発展には貿易が必要となるが、その素材ともいえる東京港を抱えているという理由があるそうです。

しかし、東京都東港区と発音した際に似た音になってしまうということから「港区」で決定されました。

ちなみに、東京港の由来についても調べてみたところ特に情報は見つかりませんでしたが、単純に東京にある港を意味したものと思われます。

- 読み方→「港区(みなとく)」「赤坂区(あかさかく)」「麻布区(あざぶく)」「芝区(しばく)」「東京港(とうきょうこう)」「東港区(とうこうく)」

三宅村の由来

1946年(昭和21年)10月1日に、「伊ヶ谷村」「伊豆村」「神着村」が合併したことによって成立しました。

村の名称についての情報は見つかりませんでしたが、三宅島に位置していることに由来したものと考えられ、「三宅」の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①島の形が、家が三つ並んでいるように見えたということに由来してできた名称とされている説。

②神様がこの島にやってきて、付近の島々を治めたという伝説から「宮家島」となり、これが転じたとする説、

③火山の噴火が多かったことから「御焼島」と呼ばれ、これが転じて「三宅島」となったとされる説。

- 読み方→「三宅村(みやけむら)」「伊ヶ谷村(いがやむら)」「伊豆村(いずむら)」「神着村(かみつきむら)」

武蔵野市の由来

1947年(昭和22年)11月3日に、元々あった武蔵野町が市制を施行したことによって、武蔵野市か成立しました。

武蔵野町の前身となる武蔵野村は、1889年(明治22年)の合併により成立し、このときに村名として名付けられたようです。

この名称については、村が武蔵野台地にあったことに由来したもので、「武蔵野」という地名自体は古くから存在しています。

古くには「武蔵国」と呼ばれる地域に位置していて、「武蔵野」とは単純に「武蔵国の原野」ということに由来したものです。

「武蔵」自体の由来は諸説あるようで、1つ紹介すると、「佐斯国」と呼ばれた場所が「佐斯上」「下佐斯」に分かれ、それぞれ「相模」と「武蔵」に転じたとする説がありました。

- 読み方→「武蔵野市(むさしのし)」「武蔵国(むさしのくに)」「佐斯国(さしのくに)」「佐斯上(さしがみ)」「下佐斯(しもざし)」「相模(さがみ)」

武蔵村山市の由来

1970年(昭和45年)11月3日に、村山町が市制施行、及び改称したことによって武蔵村山市が成立しています。

改称した理由については、既に山形県に村山市が存在していたため、武蔵野と呼ばれる場所でもあったことから「武蔵村山」と命名されました。

「村山」という名称の由来は、狭山丘陵の峰々を指した「群山」が転じたものといわれています。

「武蔵」については諸説由来があるとされ、一説には「総国」が「総上」と「総下」に分かれ、それぞれ「相模」と「武蔵」に転じたとしていました。

また、別の説では「身狭国」と呼ばれ、「身狭上」と「身狭下」に分かれたことで、これが「相模」と「武蔵」に転じたとされています。

- 読み方→「武蔵村山市(むさしむらやまし)」「狭山丘陵(さやまきゅうりょう)」「群山(むれやま)」「総国(ふさのくに)」「総上(ふさがみ)」「総下(ふさしも)」「相模(さがみ)」「身狭国(むさのくに)」「身狭上(むさがみ)」「身狭下(むさしも)」

目黒区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「目黒町」と「碑衾町」の区域をもって目黒区が成立しました。

区名は目黒町から引き継いだ形となっており、「目黒」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①「め」が馬で「くろ」があぜみちを意味しており、このことから「目畔」が由来としてきる説。

②目黒をはじめ、目白、目赤など五色の不動尊があり、この地には目黒不動尊があったことに由来するという説。

③「め」というのは谷を、「くろ」は嶺を意味し、川を囲む丘陵地帯であったことに由来するとされる説。

- 読み方→「目黒区(めぐろく)」「目黒町(めぐろまち)」「碑衾町(ひぶすままち)」「目畔(めぐろ)」「不動尊(ふどうそん)」

コメント