更新情報:記事内容を更新(2025.8.29)

はじめに

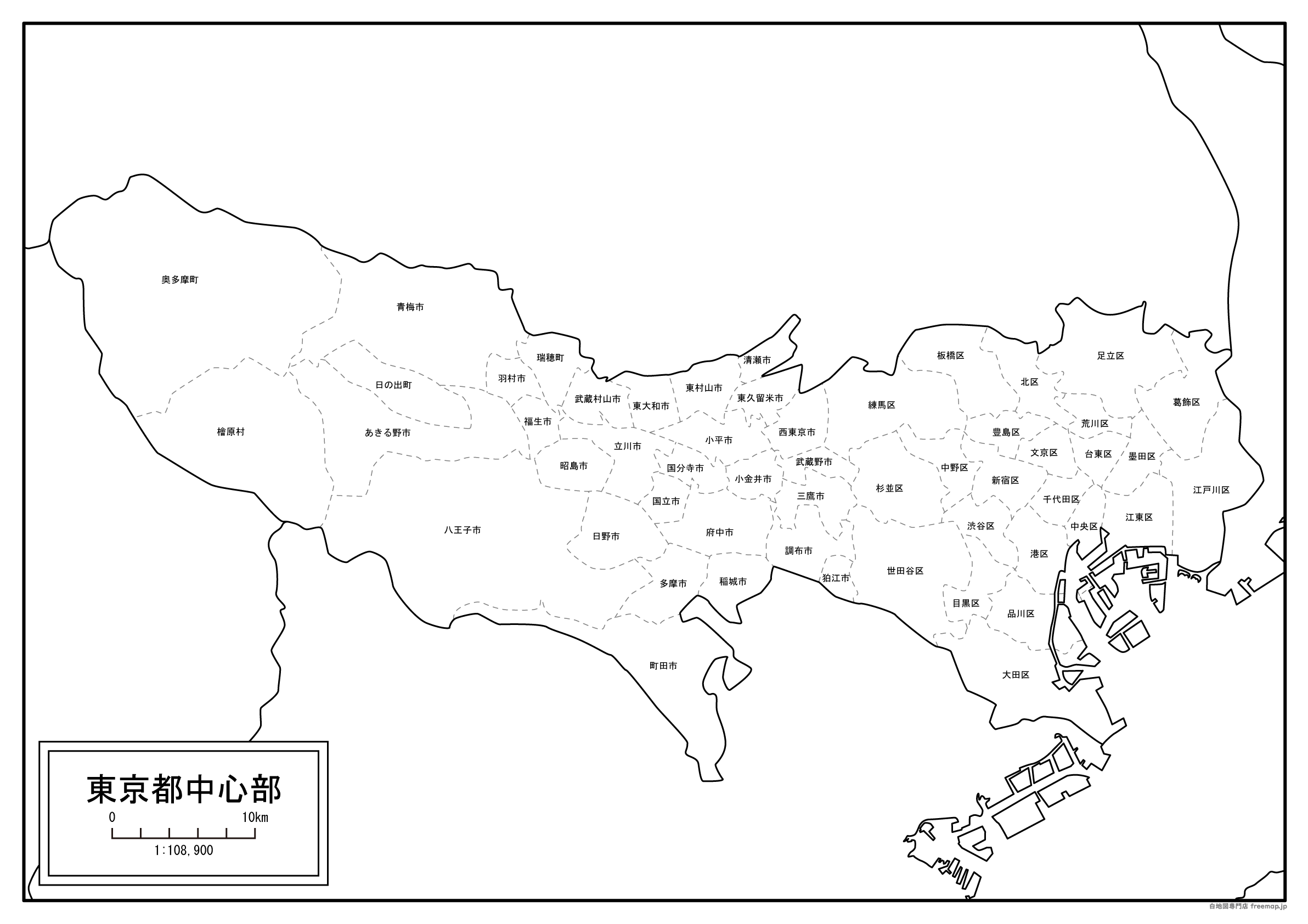

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

青ヶ島村の由来

1940年(昭和15年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、青ヶ島村が成立することとなりました。

村の名称については、この場所が「青ヶ島」に位置していることにちなんだものと考えられます。

この「青ヶ島」という名称についてですが、調べてみたものの由来に関しては分かりませんでした。

一応みつけた情報によると、崖の島を表す言葉が転じたものという説があるとのことです。

こちらの由来に関しては、また何か情報が他に分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「青ヶ島村(あおがしまむら)」

昭島市の由来

1954年(昭和29年)5月1日に、「昭和町」と「拝島村」が合併、及び市制施行されたことによって昭島市が成立しました。

市名がどのようにして決まったのかは分かりませんでしたが、「昭島」という名称は合成地名のようです。

合成地名とは、合併前の地名から文字を取ってくる地名のことで、今回でいえば「昭」と「島」の字をそれぞれの町村からとっています。

ちなみに、「昭和町」の由来については情報が見つかりませんでしたが、昭和の時代に成立していることから、これに由来したものと考えられそうです。

「拝島」の地名に関しては、この地域の川に大日如来像が流れ着き、これを拝めたことに由来するとしています。

- 読み方→「昭島市(あきしまし)」「昭和町(しょうわまち)」「拝島村(はいじまむら)」

あきる野市の由来

1995年(平成7年)9月1日に、「秋川市」と「五日市町」が合併したことによって成立しました。

「あきる野」の名称についてですが、この地域には古くから「秋留」や「阿伎留」という表記の地名があったそうです。

市名を決めるにあたり、どちらの表記にするかの問題ができたことから、平野を表す「野」を加え、ひらがな表記となりました。

一応その他にも理由があるとのことで、まずひらがな表記に関しては親しみやすさももたせてるそうです。

そして、多摩川を境として、東の「武蔵野」の対して西の「あきる野」としたことで、「野」の字がついたとしています。

- 読み方→「あきる野市(あきるのし)」「秋川市(あきがわし)」「五日市町(いつかいちまち)」「多摩川(たまがわ)」「武蔵野(むさしの)」

足立区の由来

1943年(昭和18年)7月1日に、東京都が成立したことに伴い、足立区が成立することとなりました。

古くには郡名として「足立」の名称はあったそうで、区の名称についてはこれにちなんだものだそうです。

「足立」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①アシという植物がこの地に生い茂っていたことから「葦立」と表記され、これが転じたとする説。

②正確な意味は不明ではあるが、「阿太知」という表記があったことからこれが転じたとしている説。

- 読み方→「足立区(あだちく)」

荒川区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「尾久町」「日暮里町」「三河島町」「南千住町」の区域をもって荒川区が成立しました。

その後、1947年(昭和22年)5月3日に地方自治法が施行され、現在の特別区へとなったようです。

荒川区の名称については、当時存在していた「荒川」という河川に由来したものとなっています。

この「荒川」とは、荒れる川という意味でついた名称ですが、ここは水害がとても多い川として知られていました。

しかし、河川改修が行われたそうで、それにより人工的に河川の流れが変わったという歴史がある川です。

ちなみに、現在河川名としては「隅田川」とよばれていますが、慣れ親しんだ地名ということで、区の名称は変わることはありませんでした。

- 読み方→「荒川区(あらかわく)」「尾久町(おぐまち)」「日暮里町(にっぽりまち)」「三河島町(みかわしままち)」「南千住町(みなみせんじゅまち)」

板橋区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「板橋町」「練馬町」「赤塚村」「大泉村」「上板橋村」「上練馬村」「志村」「石神井村」「中新井村」の区域をもって板橋区が成立しました。

この区域の町村名をみてみると分かるとおり、「板橋」という名称は古くからあったようです。

そんな「板橋」の名称については、当時あった滝野川に「板の橋」をかけたことにちなむとされています。

当時は川に橋をかけるといったことも少なく、特にこの板でできた橋はとても珍しかったそうです。

そういった背景があり、「板橋」が地名として定着することになり、現在にまで残る地名となっています。

- 読み方→「板橋区(いたばしく)」「板橋町(いたばしまち)」「練馬町(ねりままち)」「赤塚村(あかつかむら)」「大泉村(おおいずみむら)」「上板橋村(かみいたばしむら)」「上練馬村(かみねりまむら)」「志村(しむら)」「石神井村(しゃくじいむら)」「中新井村(なかあらいむら)」「石神井川(しゃくじいがわ)」

稲城市の由来

1971年(昭和46年)11月1日に、元々あった稲城町が市制を施行したことによって、稲城市が成立しました。

稲城町の前身である稲城村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、「稲城」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①戦いの際に、城を矢から守る為に稲木を利用していたということから「稲城」となったとする説。

②この地域が米が沢山収穫できる土地であったことに由来して「稲」の字を使った地名となった説。

③当時この区域を治めていたとされる「稲毛氏」に由来し、これが転じて「稲城」となったとしている説。

- 読み方→「稲城市(いなぎし)」

江戸川区の由来

1932年(昭和7年)に、「小岩町」「小松川町」「松江町」「葛西村」「鹿本村」「篠崎村」「瑞江村」の区域をもって江戸川区が成立しました。

このときはまだ東京都ではなかったため、東京府東京市江戸川区として存在していたようです。

区の名称については、関東地方に流れている「江戸川」という川にちなんだものとなっています。

「江戸川」自体の名称の由来については、「江戸に通じている川」という意味で名づけられたそうです。

ちなみに、現在の江戸川は茨城県と埼玉県、千葉県、東京都を流域としていますが、当時は千葉県と東京都の境に流れる川のことでした。

- 読み方→「江戸川区(えどがわく)」「小岩町(こいわまち)」「小松川町(こまつがわまち)」「松江町(まつえまち)」「葛西村(かさいむら)」「鹿本村(しかもとむら)」「篠崎村(しのざきむら)」「瑞江村(みずえむら)」

青梅市の由来

1951年(昭和26年)4月1日に、「青梅町」「霞村」「調布村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である青梅町から名称を引き継いだ形となります。

「青梅」という地名の由来としては、平将門という人物のエピソードにちなんだものだそうです。

それによると、この地を訪れた平将門が梅の枝を地面に挿して「願いが叶うなら咲き誇れ、叶わないなら枯れよ」と言いました。

すると梅は青いまま熟すこともなく、落ちることもなかったとされ、この不思議な光景から「青梅」と呼ばれるようなったとしています。

- 読み方→「青梅市(おうめし)」「青梅町(おうめまち)」「霞村(かすみむら)」「調布村(ちょうふむら)」「平将門(たいらのまさかど)」

大島町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「岡田村」「差木地村」「泉津村」「野増村」「波浮港村」「元村」が合併、及び町制施行したことによって成立しています。

町名については新たに命名されたものとなりますが、どのようにきて決まったのかは分かりませんでした。

名称に関しては、この町が伊豆大島を区域にしていることから、これに由来したものと考えられます。

ちなみに、「大島」という名称の由来についても調べてみたものの、こちらも情報があまりありません。

一応、字が表しているとおり「大きな島」であることに由来するという情報もありましたが、他に何か分かりましたら改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大島町(おおしままち)」「岡田村(おかたむら)」「差木地村(さしきじむら)」「泉津村(せんづむら)」「野増村(のましむら)」「波浮港村(はぶみなとむら)」「元村(もとむら)」

コメント