更新情報:記事内容を更新(2025.9.13)

はじめに

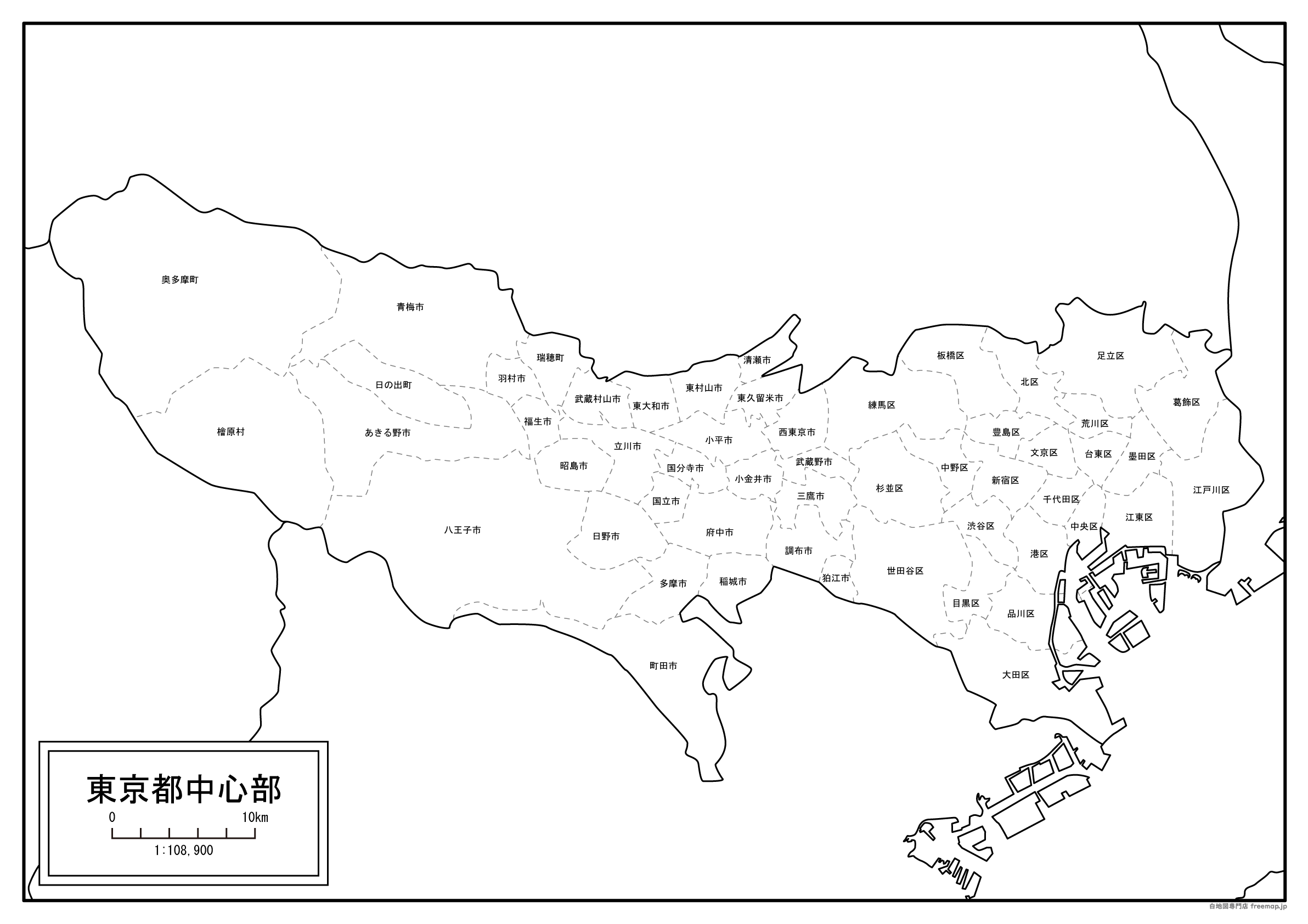

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

練馬区の由来

1947年(昭和22年)に、板橋区から分かれたことによって練馬区が成立することとなりました。

「練馬」の地名自体は以前より存在しており、その由来には諸説あるとのことですので、今回3つの説を紹介していきます。

①古くには「のりぬま」と呼ばれた宿場があったことからこれが転じたことでできた地名とする説。

②沼が多かったから「根沼」というのが転じたことで「練馬」と呼ばれるようになったとしている説。

③馬を馴らすことを「練る」といい、馬術の名人がいたことから「練り馬」が転じたとされる説。

- 読み方→「練馬区(ねりまく)」「板橋区(いたばしく)」

八王子市の由来

1917年(大正6年)9月1日に、元々あった八王子町が市制を施行したことによって、八王子市が成立しました。

前身である八王子町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに自治体の名称として「八王子」と命名されたようです。

「八王子」という地名は八王子神社に関連したもので、文字通り八人の王子にちなんだものとなっています。

これは牛頭天王と呼ばれる神と八人の王子をまつる信仰によるもので、全国的に広がったとされる地名です。

元々インドが起源とされますが、日本においては疫病や農作物の害虫、邪気を払う神として定着していきました。

- 読み方→「八王子町(はちおうじまち)」「牛頭天王(ごずてんのう)」

八丈町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「八丈村」「宇津木村」「大賀郷村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名については八丈村が他の2つの村を編入した形となっていることから、この村の名称を引き継いでいます。

八丈村は1954年(昭和29年)の合併により成立していますが、このときに自治体名として命名されているようです。

村の名称を「八丈」として経緯などは不明でしたが、恐らく八丈島に位置していることにちなむと考えられます。

「八丈」自体の名称の由来については、絹が有名であり、当時単位として表すと八丈という長さの絹であったことにちなむそうです。

- 読み方→「八丈町(はちじょうまち)」「宇津木村(うつきむら)」「大賀郷村(おおかごうむら)」「八丈島(はちじょうじま)」

羽村市の由来

1991年(平成3年)11月1日に、元々あった羽村町が市制を施行したことによって、羽村市が成立しました。

前身である羽村町は、1956年(昭和31年)に西多摩村が町制を施行した際に改称されてできたものです。

「羽村」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①崖や丘陵地帯を表す「ハケ」という言葉から「ハケ村」と呼ばれ、これが転じたとされている説。

②三田氏と呼ばれる人物の、領域の端に位置していたことから「ハシ村」と呼ばれ、ここから転じたとする説。

- 読み方→「羽村市(はむらし)」「羽村町(はむらまち)」「西多摩村(にしたまむら)」

東久留米市の由来

1970年(昭和45年)10月1日に、久留米町が改称、及び市制施行したことによって東久留米市が成立しました。

改称した理由は、福岡県の「久留米市」があったためで、駅名である「東久留米」が親しまれていたことから「東久留米」とし、「久留米」という地名の由来については、諸説ありましたので今回3つの説を紹介します。

①この地域を流れている黒目川が、別名として「クルメ」と呼ばれていたことから、地名となった説。

②国内における部民の1つである、「車持部」が住んでいたことから、これに由来するという説。

③「クルメ」という言葉は、小さな平地を意味したもので、これが地名として定着したとされる説。

- 読み方→「東久留米市(ひがしくるめし)」「黒目川(くろめがわ)」「車持部(くるまもちべ、くらもちべ)」

東村山市の由来

1964年(昭和39年)4月1日に、元々あった東村山町が市制を施行したことによって、東村山市が成立しました。

東村山町の前身となる東村山村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに命名されたものとなります。

「村山」という地名ですが、これは狭山丘陵からみて「群山」などと称したことにちなむそうです。

そして、この村山の地においてこの場所が最東端であったことから、「東村山」と命名されました。

ちなみに、当初は村の名称として「下村山」も候補にあったそうですが、これは無しになった経緯もあるといわれています。

- 読み方→「東村山市(ひがしむらやまし)」「東村山町(ひがしむらやままち)」「狭山丘陵(さやまきゅうりょう)」「群山(むれやま)」

東大和市の由来

1970年(昭和45年)10月1日に、大和町が市制施行及び改称したことによって、東大和市が成立しました。

そのまま「大和市」としなかったのは、既に神奈川県に同名の市があったことが理由となっています。

まず「大和」という名称についてですが、これは1919年(大正8年)の合併の際に命名されたものです。

由来としては、合併された6つの村に対して「大いに和して」一つになるという思いを込めたものとされます。

そして、前述したとおり既に大和市があったことから、「東京の大和市」ということで「東大和」となりました。

- 読み方→「東大和市(ひがしやまとし)」「大和町(やまとまち)」

日野市の由来

1963年(昭和38年)11月3日に、元々あった日野町が市制を施行したことによって、日野市が成立しました。

前身である日野町は1893年(明治26年)に成立していますが、「日野宿」を改称したものであるため以前より地名自体はあったようです。

「日野」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①台地の上に烽火台があったことから「火野」と呼ばれ、これが転じて地名となったとする説。

②天御中主神を勧請して日野宮権現を祀ったという伝説に由来して地名となったとされている説。

- 読み方→「日野市(ひのし)」「烽火台(のろしだい)」「天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)」

日の出町の由来

1974年(昭和49年)6月1日に、元々あった日の出村が町制を施行したことによって、日の出町が成立しました。

前身である日の出村は、1955年(昭和30年)の合併により成立し、このときに命名されたものとなります。

村の名称としては、この地域にある「日の出山」という山に由来したものであるそうです。

これは、山の名称をかけたもので、日の出のように成長するようにと願いを込めて命名されました。

ちなみに、「日の出山」自体の由来としては諸説あるといわれ、一説には御岳山という山からみて日の出のある方向にあるからとしています。

- 読み方→「日の出町(ひのでまち)」「御岳山(みたけさん)」

檜原村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって檜原村が成立することとなりました。

いつ頃から「檜原」という地名があったのかは分かりませんが、以前より名称自体は存在していたようです。

そんな「檜原」の地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時この地域には、ヒノキの木が生い茂っていたとされ、これに由来した地名とされている説。

②日野の出身が開拓した地であることから「日野原」と呼ばれ、これが転じて「檜原」となった説。

- 読み方→「檜原村(ひのはらむら)」

府中市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「府中町」「多摩村」「西府村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である府中町から名称を引き継いだ形となっています。

歴史的にみると古くにこの辺りは「武蔵国」と呼ばれており、この場所に役所である国府が置かれました。

そして、「府中」とは「国府の中」という意味をもち、これが地名として定着していったようです。

余談とはなりますが、広島県にも同名の府中市があり、ここも同じ由来をもった地名となっています。

- 読み方→「府中市(ふちゅうし)」「府中町(ふちゅうまち)」「多摩村(たまむら)」「西府村(にしふむら)」「武蔵国(むさしのくに)」

コメント