更新情報:タイトルを変更(2025.9.12)

はじめに

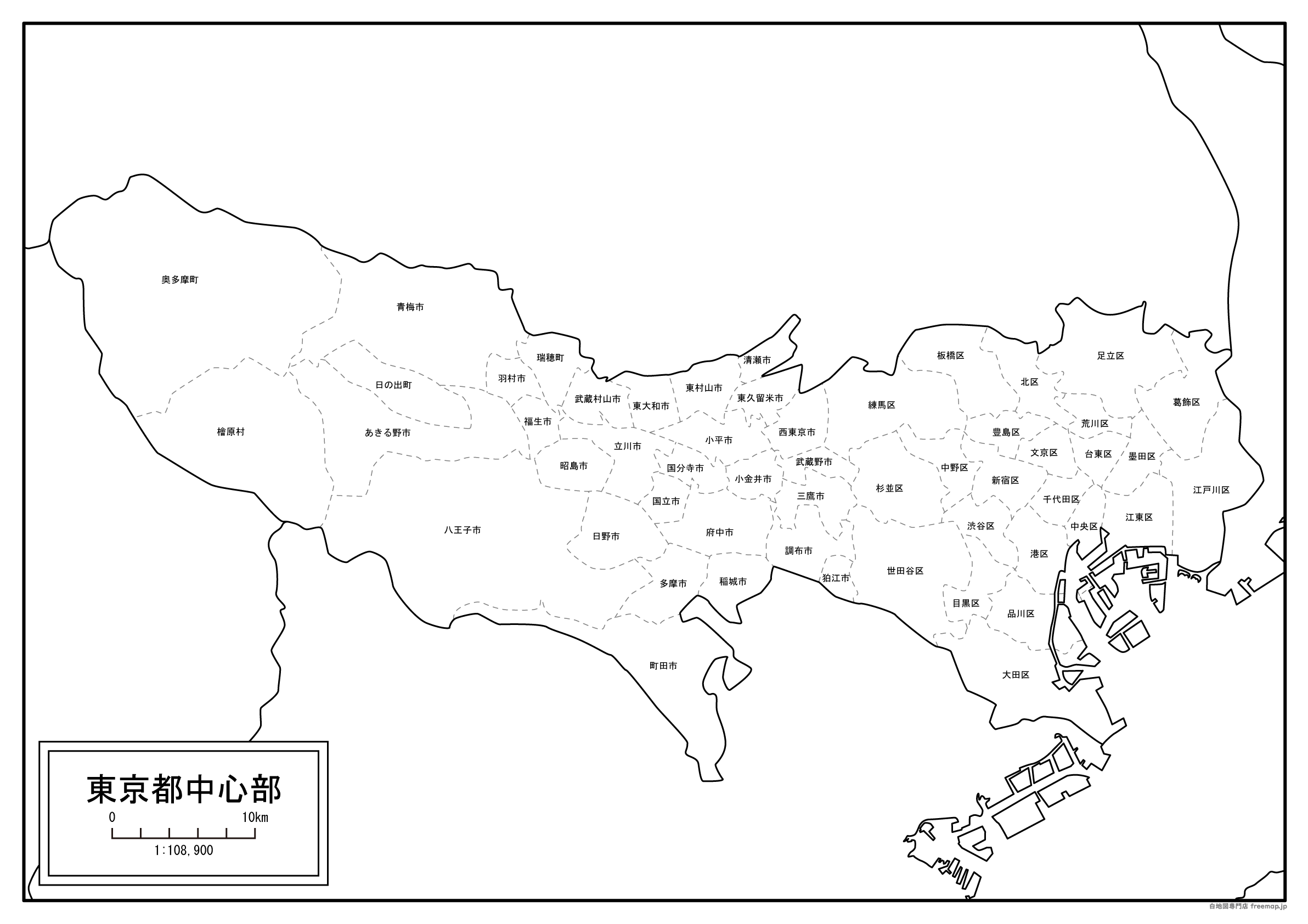

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

立川市の由来

1940年(昭和15年)に、元々あった立川町が市制を施行したことによって、立川市が成立しました。

立川町の前身となる立川村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「立川」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①多摩川が縦に流れる地域であったことから「たてのかわ」と呼ばれ、これが転じたとされている説。

②立川氏という人物がこの地に住んでいたことから、それにちなんで地名となったとしている説。

- 読み方→「立川市(たちかわし)」

多摩市の由来

1971年(昭和46年)11月1日に、元々あった多摩町が市制を施行したことによって、多摩市が成立しました。

多摩町の前身となる多摩村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、村の名称としてこのとき新たに命名されています。

村名が決まった理由としては正確なことは不明ですが、古くには「多摩郡」という地域であったことや、川である「多摩川」に由来したものと考えられているそうです。

「多摩」という名称自体の由来に関しては、山梨県にある「丹波川」が転じたものといわれています。

丹波山地方から流れてくることからそう呼ばれた丹波川は多摩川の上流にあたり、「タバ」が転じて「タマ」となりました。

- 読み方→「多摩市(たまし)」「多摩町(たままち)」「丹波川(たばがわ)」

中央区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「京橋区」と「日本橋区」が合併したことによって成立しました。

新たに区の名称がついていますが、これは「江戸区」や「銀座区」などの候補の中から決まったものです。

そんな「中央区」の由来としては、都市の中央部に位置していたことが理由の1つとして挙げられています。

また、それに加えて経済における中心地であったことも、由来の1つとなっているそうです。

つまり、地理的にも経済的にも中心部であるということから、「中央区」と命名されることとなりました。

- 読み方→「中央区(ちゅうおうく)」「京橋区(きょうばしく)」「日本橋区(にほんばしく)」

調布市の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「調布町」と「神代町」が合併したことによって成立しました。

市名についてどのように決まったのかは分かりませんでしたが、合併された調布町から名称を引き継いだ形となっています。

「調布」という地名については、租庸調と呼ばれる税の制度にちなんでできたものとされるようです。

「調」とはその土地の特産物を納めるもので、この周辺の地域では「布」を納めていました。

このことからいくつかの地域に「調布」という地名が生まれ、この場所においてはそれが残る形となっています。

- 読み方→「調布市(ちょうふし)」「調布町(ちょうふまち)」「神代町(じんだいまち)」「租庸調(そようちょう)」

千代田区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「神田区」と「麹町区」が合併したことによって成立しました。

区の名称については新たに命名されたものとなりますが、これは「千代田城」に由来したものとされています。

どのような経緯で決まったのかは詳しく分かりませんが、千代田城とはこの地域にある江戸城の別名です。

「千代田」というのは、未来永劫栄えるといっためでたい言葉として知られ、このことから城の名前として呼んでいたと考えられます。

そんな千代田城を中心として栄えたことや、言葉の響きも良いということを理由に、「千代田区」で決定されました。

- 読み方→「千代田区(ちよだく)」「神田区(かんだく)」「麹町区(こうじまちく)」「江戸城(えどじょう)」

豊島区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「巣鴨町」「高田町」「長崎町」「西巣鴨町」の区域をもって成立しました。

区の名称については、合併された町が属していた「北豊島郡」に由来したものとなっています。

「豊島」という地名は古くから存在しており、地名自体の由来は諸説あるとされるそうです。

しかし、調べてみたところその昔に多くの島があったことに由来したものという説しかみつかりませんでした。

そのため、「多くの島=豊島」というこの説が有力な説と考えてもよいのかもしれません。

- 読み方→「豊島区(としまく)」「巣鴨町(すがもまち)」「高田町(たかだまち)」「長崎町(ながさきまち)」「西巣鴨町(にしすがもまち)」「北豊島郡(きたとしまぐん)」

利島村の由来

1923年(大正12年)10月1日に、島嶼町村制という島における制度が施行されたことにより、利島村が成立しました。

利島という島に位置している村であり、この制度が始まる以前より利島村自体はあったようです。

村の名称については、利島全域が利島村となっていることからこれに由来したものと考えられますが、「利島」という名称の由来は分かりませんでした。

詳しいことは不明ですが、古くには「外島」や「戸島」と表記されていたことから、これが転じたものではあるようです。

こちらの由来については、また他に何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「利島村(としまむら)」「島嶼町村制(とうしょちょうそんせい)」

中野区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「中野町」と「野方町」が合併したことによって成立しました。

区の名称については、中野町からそのままとった、もしくは中野町から「中」を、野方町から「野」をとったものといわれています。

「中野」という地名は古くから存在しており、その由来についてはこの地域が位置する場所にちなんだもののようです。

当時、武蔵野と呼ばれる地域の範囲に入っており、そのなかでもここは中央部に位置していました。

このことから、「武蔵野の中央」という意味を込めて「中野」という地名ができたとされています。

- 読み方→「中野区(なかのく)」「中野町(なかのまち)」「野方町(のがたまち)」

新島村の由来

1992年(平成4年)4月1日に、新島本村が改称をしたことによって、新島村が成立しました。

この改称は村にある本村と呼ばれる地名と混同しないようにするといった理由があったとしています。

村の名称自体は新島という島に位置することに由来したものと思われますが、その由来については情報がみつかりませんでした。

古くには「新生島」と表記されていた記録もあることから、これを省略して「新島」になったされるそうです。

こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「新島村(にいじまむら)」「新島本村(にいじまほんむら)」「本村(ほんそん)」「新生島(にいぶじま)」

西東京市の由来

2001年(平成13年)1月21日に、「田無市」と「保谷市」が合併したことによって成立しています。

新しい市の名称をつけるにあたり公募が行われていて、いくつかの候補の中から最も人気だったのが「西東京」でした。

この「西東京」については、古くにあった東京府の西側に指すことが多い名称だったそうです。

ちなみに、「東京」自体の由来としては、京都からみて東にあることから「東の京」として命名されました。

当時、日本における中心が京都から江戸に移るということで改称されて、現在に至っています。

- 読み方→「西東京市(にしとうきょうし)」「田無市(たなしし)」「保谷市(ほうやし)」

コメント