更新情報:記事内容を更新(2025.9.7)

はじめに

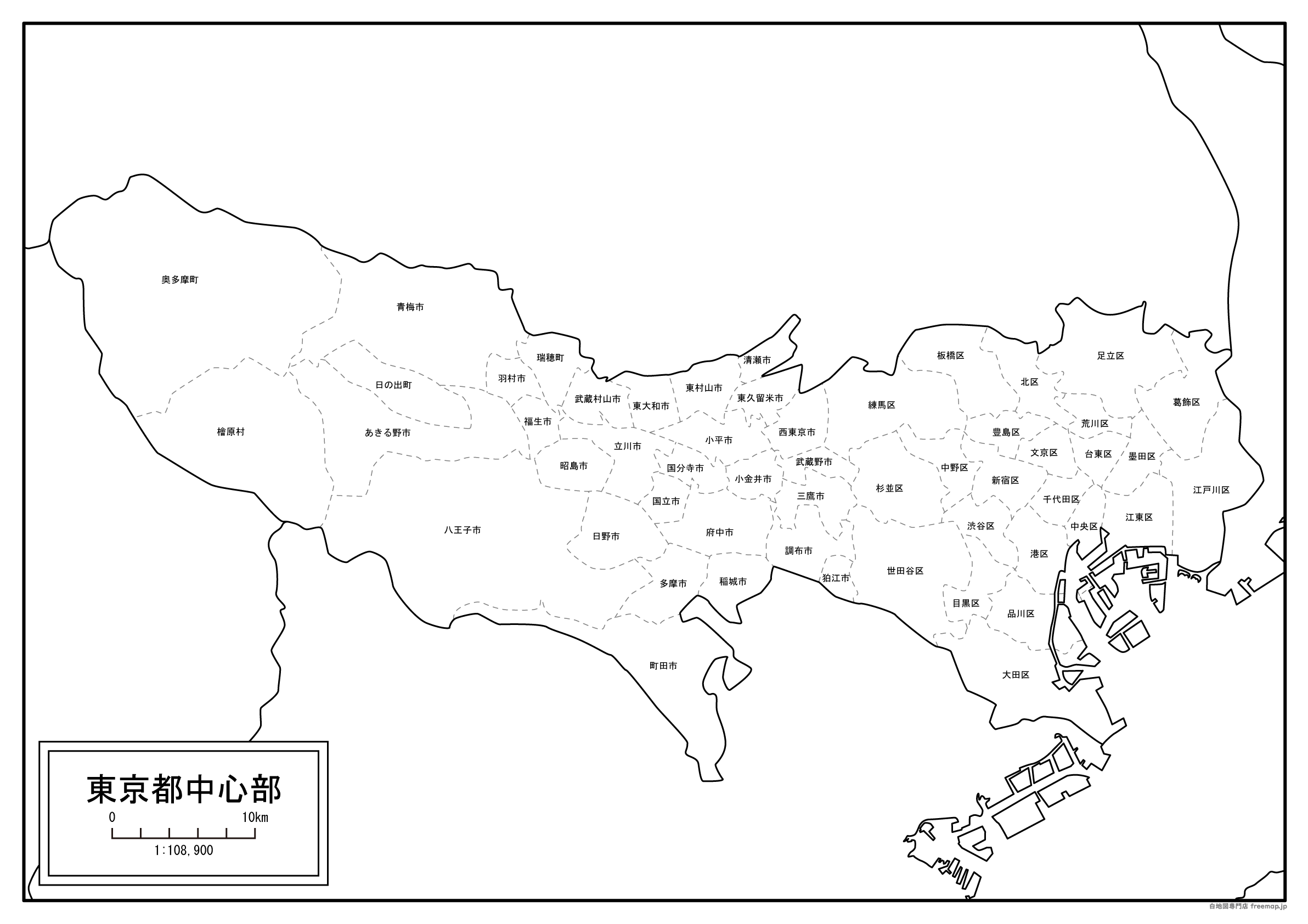

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

国分寺市の由来

1964年(昭和39年)11月3日に、元々あった国分寺町が市制を施行したことによって、国分寺市が成立しました。

国分寺町の前身となる国分寺村は、1889年(明治22年)に成立していますが、以前より村自体はあったようです。

「国分寺」の地名の由来については、古くに「国分寺」という寺院があったことにちなんでいます。

国分寺は、741年に聖武天皇の命によって建立されたもので、この地域だけではなく全国各地に建てられました。

その中でここは「武蔵国分寺」と呼ばれており、これが地名として定着していたとされています。

- 読み方→「国分寺市(こくぶんじし)」「武蔵国分寺(むさしこくぶんじ)」「聖武天皇(しょうむてんのう)」

小平市の由来

1962年(昭和37年)10月1日に、元々あった小平町が市制を施行したことによって、小平市が成立しました。

小平町の前身となる小平村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに命名されています。

小川村を中心に7つの区域をもって小平村となっていますが、「小平」という名称の由来はこの「小川」に関連したものです。

「小」の字は「小川」からとっていて、なおかつこのあたりの地域は平らな地形となっていました。

そのことから、「平」という字を合わせることで「小平」と命名されるに至ったとしています。

- 読み方→「小平市(こだいらし)」「小平町(こだいらまち)」

狛江市の由来

1970年(昭和45年)10月1日に、元々あった狛江町が市制を施行したことによって、狛江市が成立しました。

狛江町の前身となる狛江村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに命名されたものとなります。

この村の名称については、古くにこの辺りの地域が「狛江郷」と呼ばれていたことに由来したものです。

「狛江」という地名自体の由来は諸説あるとされますが、よくみられた説としては高麗人にちなむとする説がありました。

高麗というのは朝鮮の人々を指した言葉であり、高麗の人々が住む入江ということから「狛江」に転じたとしています。

- 読み方→「狛江市(こまえし)」「高麗(こま)」

品川区の由来

1932年(昭和7年)に、「品川町」、「大井町」「大崎町」の区域をもって誕生し、その後1947年(昭和22年)に特別区制が施行されたことにより、特別区としての品川区が成立しました。

「品川」の名称は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①詳細は不明だが、目黒川が古くには品川と呼ばれていたことから、地名として定着したとする説。

②古くには品革を生産していた地域であったことから、ここから「品川」に転じたとしている説。

③当時この地域を治めていたとされる「品川氏」という人物に由来してできた地名とされている説。

- 読み方→「品川区(しながわく)」「目黒川(めぐろがわ)」

渋谷区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「渋谷町」「千駄ヶ谷町」「代々幡町」の区域をもって成立しました。

「渋谷」という名称は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していきます。

①当時は入江であったことから「塩谷」と呼ばれ、これが転じたことで「渋谷」となったとする説。

②古くにこの地域を治めていたとされる「渋谷氏」という武将に由来したものであるという説。

③この地を流れていた川がシブ色をしていたということから「渋谷川」と呼ばれ、これが地名となった説。

- 読み方→「渋谷区(しぶやく)」「渋谷町(しぶやまち)」「千駄ヶ谷町(せんだがやまち)」「代々幡町(よよはたまち)」

新宿区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「牛込区」「四谷区」「淀橋区」の区域をもって新宿区が成立しました。

四谷区ができる前に「内藤新宿町」という場所があることから、以前より名称自体はあったようです。

「新宿」という名称の由来については、宿場として新しくできた場所であることから「新しい宿」を意味したものになります。

区名として採用された理由としては、歴史のあるもので、かつ普遍的であるということが挙げられていました。

その他、新宿駅をはじめ「新宿」という名称自体が全国的にも知られていたことも理由だそうです。

- 読み方→「新宿区(しんじゅくく)」「牛込区(うしごめく)」「四谷区(よつやく)」「淀橋区(よどばしく)」「内藤新宿町(ないとうしんじゅくまち)」

杉並区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「杉並町」「井荻町」「高井戸町」「和田堀町」の区域をもって杉並区が成立しました。

杉並町の前身となる杉並村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに命名されたものとなります。

江戸時代には、領地の境界を示すために、領主である岡部氏植えた杉並木がこの地域にあったそうです。

「杉並」という名称についてはこれに由来したものとされていて、「杉並木」から転じたとしています。

明治頃には杉並木は無くなってしまったそうですが、この辺りでは有名であったことから地名として残りました。

- 読み方→「杉並区(すぎなみく)」「杉並町(すぎなみまち)」「井荻町(いおぎまち)」「高井戸町(たかいどまち)」「和田堀町(わだほりまち)」

墨田区の由来

1947年(昭和22年)に、「本所区」と「向島区」が合併したことによって墨田区が成立しました。

区の名称についてはこのとき新たに命名されたものであり、この地域に流れている隅田川に由来したものとなります。

数ある候補の中から当初はそのまま「隅田区」とする予定でしたが、「隅」という字が当用漢字でなかったことや、当時の隅田川が法律上の正式名称ではないことを理由に没となりました。

「墨田」という名称の由来としては、隅田川堤の別名が「墨堤」と呼ばれていたことにちなんだものです。

ここから「墨」の字と、隅田川の「田」の字をそれぞれとって「墨田区」となったとしています。

- 読み方→「墨田区(すみだく)」「本所区(ほんじょく)」「向島区(むこうじまく)」「墨堤(ぼくてい)」

世田谷区の由来

1932年(昭和7年)に、当時存在していた東京市に編入されたことによって世田谷区が成立しました。

「世田谷」の地名は以前よりあり、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していきます。

①「せたかい」という浅瀬を開拓する意味をもつ言葉に由来して「世田谷」に転じたとする説。

②狭い小谷といった意味をもつ「せとがや」という言葉に由来してできた地名とされている説。

③低い谷間に位置していた地形であったことから、「世田谷」と呼ばれるようになったとされる説。

- 読み方→「世田谷区(せたがやく)」

台東区の由来

1947年(昭和22年)に、「浅草区」と「下谷区」が合併したことによって台東区が成立しました。

区の名称としては新たに考えられていますが、決めるにあたっては様々な問題があったといわれています。

最終的に「上野区」と「東区」の候補に絞られましたがそれでも決まらず、当時の都知事の案で「台東区」となりました。

「台東」の名称は既に小学校で採用されていたそうで、その由来は「台」が上野の高台から、「東」が浅草などが上野の東にあることにちなみます。

加えて、元々「台東」というのは気品さや、めでたさなどを表す言葉として載っているものだそうです。

- 読み方→「台東区(たいとうく)」「浅草区(あさくさく)」「下谷区(したやく)」

コメント