更新情報:記事内容を更新(2025.8.31)

はじめに

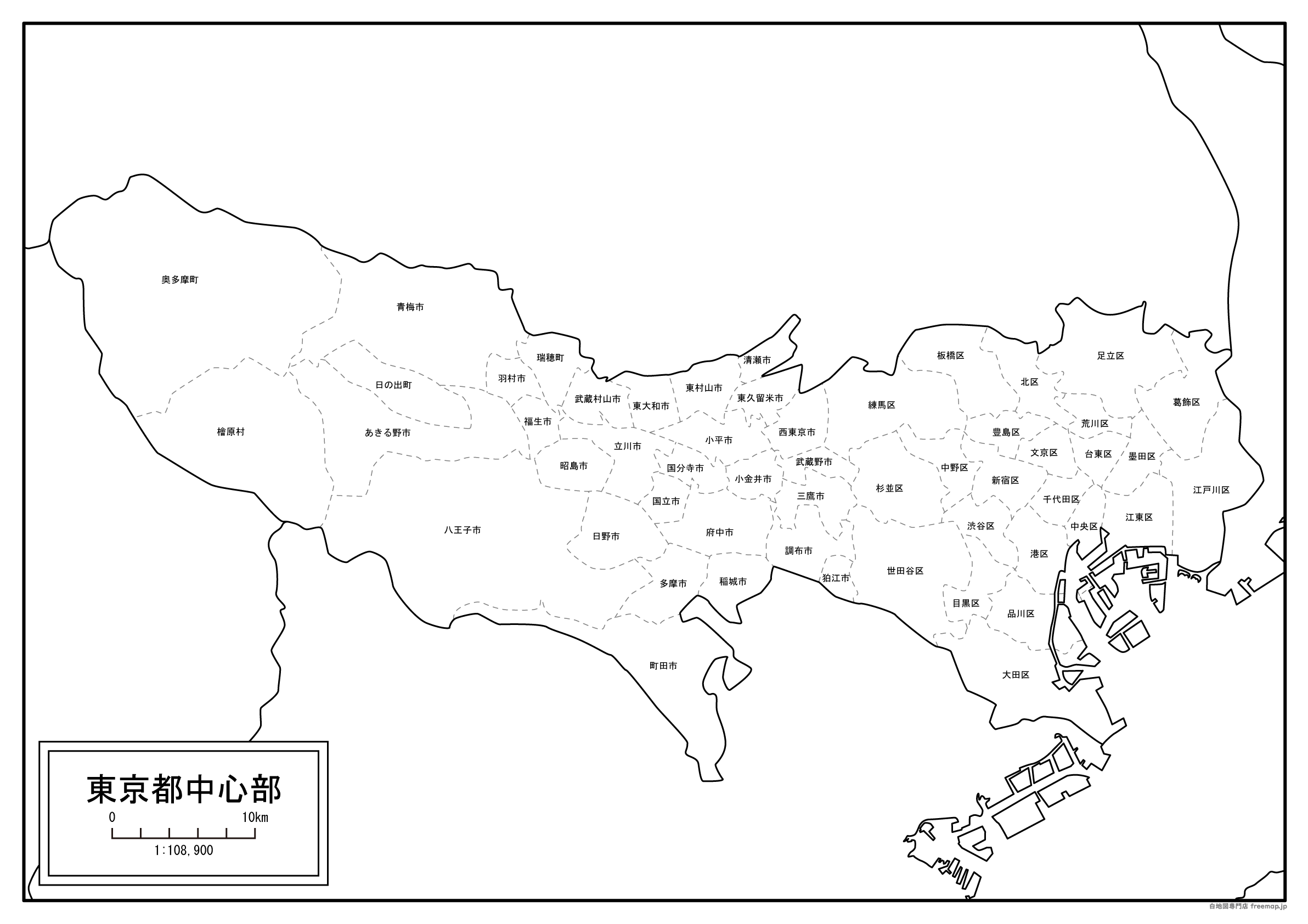

このページは、東京都内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

東京都の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

大田区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「大森区」と「蒲田区」が合併したことによって成立しました。

「大田」という名称の由来については、この二つの区の名称からそれぞれ1文字ずつとったものとなります。

ちなみに、合併前の区の名称についてもその由来を調べてみたところ、「大森」は文字のとおり「大きな森」があったことにちなむそうです。

そして「蒲田」に関しては、古くには「鎌田」と表記されており、これが転じたものとしています。

「鎌田」の由来は諸説あるとされ、沼地であったことから泥深い田地を意味する「カマタ」が転じたとする説などがありました。

- 読み方→「大田区(おおたく)」「大森区(おおもりく)」「蒲田区(かまたく)」

小笠原村の由来

1968年(昭和43年)6月26日に、小笠原支庁の区域をもって、小笠原村が成立することとなりました。

これは、元々アメリカの統治下でしたが、上記の年に小笠原諸島が日本へ返還されたことによるものです。

村の名称については、そのまま小笠原諸島に位置していることに由来したものとなっています。

「小笠原」自体の名称については、「小笠原貞頼」という人物に由来したものであるそうです。

貞頼は安土桃山時代の武士であり、この小笠原諸島を発見した人物として伝えられているとのことでした。

- 読み方→「小笠原村(おがさわらむら)」「小笠原貞頼(おがさわらさだより)」

奥多摩町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「氷川町」「小河内村」「古里村」が合併したことによって成立しました。

町名がどのようにして決まったのかは不明ですが、多摩川の上流にある奥多摩渓谷に由来したものだそうです。

「多摩」という地名については以前から存在し、この名称自体の由来は諸説あるとされています。

一説には、「玉のように綺麗な川」ということから「玉川」となり、これが転じたとする説が唱えられていました。

「奥多摩」に関しては、松尾芭蕉の奥の細道の「奥」をとったそうで、これに「多摩」をあわせてできた名称です。

- 読み方→「奥多摩町(おくたままち)」「氷川町(ひかわまち)」「小河内村(おごうちむら)」「古里村(こりむら)」「松尾芭蕉(まつおばしょう)」

葛飾区の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、「奥戸町」「金町」「新宿町」「本田町」「南綾瀬町」「亀青村」「水元村」の区域をもって葛飾区が成立しました。

区の名称はどのように決まったかは分かりませんでしたが、元々「南葛飾郡」に属していたことから、これにちなんだものと考えられそうです。

「葛飾」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「かつ」が崖などを指し、「しか」が低地を指す言葉とされていて、ここから「カツシカ」という地名ができたとする説。

②当時この地域には、カズラという植物が生い茂っていた場所であったことから、この「カズラ」が転じていった説。

- 読み方→「葛飾区(かつしかく)」「奥戸町(おくどまち)」「金町(かなまち)」「新宿町(にいじゅくまち)」「本田町(ほんでんちょう)」「南綾瀬町(みなみあやせまち)」「亀青村(かめあおむら)」「水元村(みずもとむら)」

北区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「王子区」と「滝野川区」が合併したことによって成立しました。

今回区の名称は新たに考えられたもので、沢山の候補の中から決められたものとなるそうです。

ちなみに、候補をいくつか挙げると「城北区」「京北区」「飛鳥山区」「赤羽区」など様々ありました。

中でも「飛鳥山区」は特に人気があったそうですが、読みにくいなどの理由でボツになったそうです。

「北区」の由来についてですが、23区内で「北」の方角に位置していることにちなんだシンプルな名称となっています。

- 読み方→「北区(きたく)」「王子区(おうじく)」「滝野川区(たきのがわく)」

清瀬市の由来

1970年(昭和45年)10月1日に、元々あった清瀬町が市制を施行したことによって、清瀬市が成立しました。

清瀬町の前身である清瀬村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに命名されているようです。

「清瀬」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①元々「清戸」という地名があったことから、この地域を流れる「柳瀬川」とそれぞれの字を合わせて「清瀬」となった説。

②柳瀬川の流れている様子をみて、「清らかなせせらぎ」としてこれにちなんで命名されたとする説。

- 読み方→「清瀬市(きよせし)」「清瀬町(きよせまち)」「清戸(きよと)」「柳瀬川(やなせがわ)」

国立市の由来

1967年(昭和42年)1月1日に、元々あった国立町が市制を施行したことによって、国立市が成立しました。

前身である国立町は、1951年(昭和26年)に谷保村が町制を施行した際に改称して成立しています。

このとき町名を決めた経緯は不明ですが、「国立駅」の駅名からとったものであるそうです。

ちなみに、この「国立」の名称は、「国分寺駅」と「立川駅」の間にできたことから、それぞれの字をとってできたものになります。

また、「この地から新しい国が立つ」といった想いもこめたとされており、「国立」に決まりました。

- 読み方→「国立市(くにたちし)」「国分寺駅(こくぶんじえき)」「立川駅(たちかわえき)」

神津島村の由来

1923年(大正12年)10月1日、島嶼町村制が施行されたことによって、神津島村が成立しました。

村の名称については、「神津島」という島が中心となる場所であることに由来したものと考えられます。

古くには「神集島」とも表記され、これは神様が集められたという話にちなんだものだそうです。

このときこの島に集められた理由は、伊豆諸島をつくるためにどうするか話し合う為といわれています。

そして「神集島」と呼ばれるようになり、これが転じて現在の「神津島」に変化していきました。

- 読み方→「神津島村(こうづしまむら)」「神集島(かみあつめのしま)」

江東区の由来

1947年(昭和22年)3月15日に、「城東区」「深川区」が合併したことにより成立し、同年5月3日に特別区となりました。

区の名称は「江東区」の他、「辰巳区」や「東区」、「永代区」などの候補の中から選ばれています。

「江東」という地名については、隅田川の東に位置していることに由来したものとなるそうです。

また、その他にも「深川」を「江」、「城東」を「東」というように意味したものともしています。

ちなみに、「江東」の名称は実は古くからあるそうで、隅田川の東部を指す地名として使われていました。

- 読み方→「江東区(こうとうく)」「城東区(じょうとうく)」「深川区(ふかがわく)」「隅田川(すみだがわ)」

小金井市の由来

1958年(昭和33年)に、元々あった小金井町が市制を施行したことによって、小金井市が成立しました。

小金井町の前身である小金井村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「小金井」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①崖の南側を「金井原」と呼んでおり、これを「こがねいはら」と読んだことに由来するという説。

②黄金に相当する程の水が豊富に湧き出た地であることから「黄金井」と呼ばれ、これが転じたとする説。

- 読み方→「小金井市(こがねいし)」

コメント