更新情報:記事内容を更新(2025.8.25)

はじめに

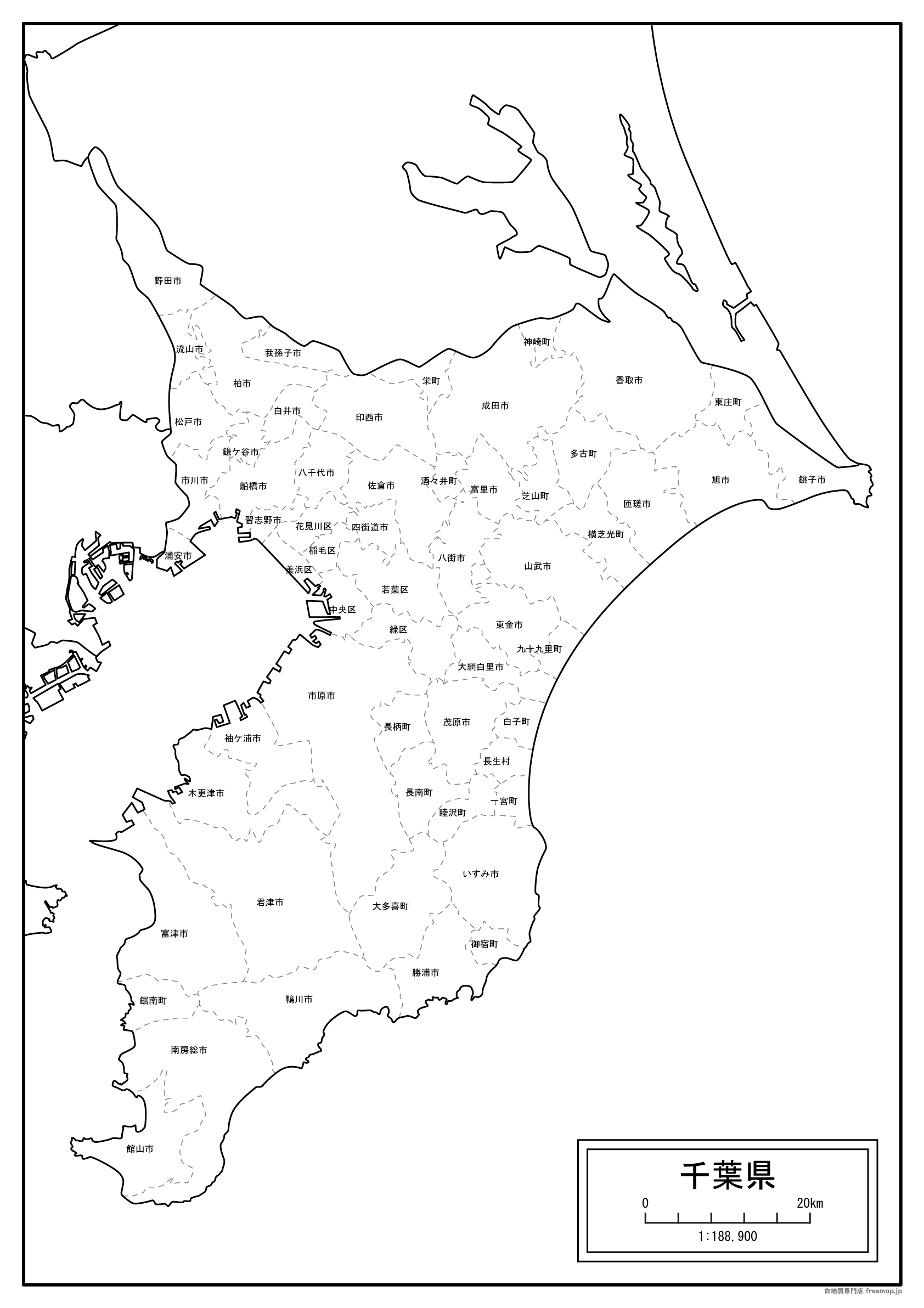

このページは、千葉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

千葉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

野田市の由来

1950年(昭和25年)5月3日に、「野田町」「旭村」「梅郷村」「七福村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併前の町村の中で唯一の町である野田町から名称を引き継いでいるようです。

「野田」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①野田という武将がこの地に館を建てたことに由来して、地名として「野田」が定着したという説。

②当時広く存在していた原野に水田を開いたということから、「野田」となったとされている説。

- 読み方→「野田市(のだし)」「野田町(のだまち)」「旭村(あさひむら)」「梅郷村(うめさとむら)」「七福村(ななふくむら)」

富津市の由来

1971年(昭和46年)9月1日に、元々あった富津町が市制を施行したことによって、富津市が成立しました。

富津町の前身となる富津村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に4つの村の区域をもって成立していますが、以前より「富津」の名称はあったようです。

そんな「富津」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①皇族であるヤマトタケルの妃が嵐を鎮めるために身を投げ、その後腰巻の布が流れ着いたことから「布流津」と呼ばれたという話に由来するという説。

②この地域には古い港があったことから、これを表す「古津」から転じたことでできた地名とする説。

- 読み方→「富津市(ふっつし)」「布流津(ふるつ)」「古津(ふるつ)」

船橋市の由来

1937年(昭和12年)4月1日に、「船橋町」「葛飾町」「塚田村」「法典村」「八栄村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名はどのようにして決まったのかは分かりませんでしたが、合併前からある船橋町の名称を引き継いでいます。

「船橋」の地名は古くから存在しており、その字が表す通り船で作った橋が由来となるそうです。

この地に流れる川である海老川はとても広かったとため、橋を渡すことが困難とされていました。

そこで、川を渡るために船を並べることで橋の代わりをつくり、ここから「船橋」の地名ができたとしています。

- 読み方→「船橋市(ふなばしし)」「船橋町(ふなばしまち)」「葛飾町(かつしかまち)」「塚田村(つかだむら)」「法典村(ほうでんむら)」「八栄村(やさかえむら)」「海老川(えびがわ)」

松戸市の由来

1943年(昭和18年)4月1日に、「松戸町」「高木村」「馬橋村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村で唯一の町である松戸町から名称を引き継いでおり、「松戸」という地名の由来は諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介します。

①馬の飼育が盛んに行われていたことから「馬里」と呼ばれ、これが転じていったとされている説。

②ヤマトタケルが従者と待ち合わせた場所に祠を祀ったということから「待つ里」と呼ばれ、これが転じた説。

③馬にちなんで「馬津」と呼ばれていたが、松の木が多かったことから「松戸」と変化していった説。

- 読み方→「松戸市(まつどし)」「松戸町(まつどまち)」「高木村(たかぎむら)」「馬橋村(まばしむら)」「馬里(うまさと)」

南房総市の由来

2006年(平成18年)3月20日に、「白浜町」「千倉町」「富浦町」「富山町」「丸山町」「和田町」「三芳村」が合併及び市制施行したことによって成立しています。

市名については新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

「南房総」という名称は、この場所が「房総半島の南側」に位置していることに由来したものです。

房総半島は千葉県の大部分を占める半島で、その名称はかつての行政区分のときに存在していた、「安房国」「上総国」「下総国」に由来しています。

いずれも千葉県にあたる場所となっており、それぞれの字をとることで「房総」の名称ができました。

- 読み方→「南房総市(みなみぼうそうし)」「白浜町(しらはままち)」「千倉町(ちくらまち)」「富浦町(とみうらまち)」「富山町(とみやままち)」「丸山町(まるやままち)」「和田町(わだまち)」「三芳村(みよしむら)」「房総半島(ぼうそうはんとう)」「安房国(あわのくに)」「上総国(かずさのくに)」「下総国(しもふさのくに)」

睦沢町の由来

1983年(昭和58年)4月1日に、元々あった睦沢村が町制を施行したことによって、睦沢町が成立しました。

前身である睦沢村は、1955年(昭和30年)に合併が行われたことにより成立し、このときに「睦沢」と命名されています。

このとき合併したのは、「土睦村」「瑞沢村」「長南町(一部)」であり、最初の2つの村の名称からそれぞれとった合成地名です。

ちなみに、「土睦」の名称の由来としては、1889年(明治22年)に11の村が合併したことによりできたことから、「十一」の文字を使ったとしています。

そして、村の名称としての「瑞沢」については、この村に流れている「瑞沢川」に由来するそうです。

- 読み方→「睦沢町(むつざわまち)」「土睦村(つちむつむら)」「瑞沢村(みずさわむら)」

茂原市の由来

1952年(昭和27年)4月1日に、「茂原町」「五郷村」「鶴枝村」「東郷村」「豊田村」「二宮本郷村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については合併された町村の中で唯一の町である茂原町から名称を引き継いだ形となっています。

「茂原」という地名については、古くにはあった荘園である、「藻原荘」に由来したものです。

この「藻原」とは、当時は湿地が多い場所であったことから名付けられたものとされていました。

これが江戸時代頃に「茂原」と表記が変わり、地名とした定着したとされているようです。

- 読み方→「茂原市(もばらし)」「茂原町(もばらまち)」「五郷村(ごごうむら)」「鶴枝村(つるえむら)」「東郷村(とうごうむら)」「豊田村(とよだむら)」「二宮本郷村(にのみやほんごうむら)」「藻原荘(もばらのしょう)」

八街市の由来

1992年(平成4年)4月1日に、元々あった八街町が市制を施行したことによって、八街市が成立しました。

八街町の前身となる八街村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に5つの区域をもって成立していますが、以前より八街村というのは存在していたようです。

「八街」という地名の由来については、明治の時代に開墾された土地の順番にちなんだものになります。

1番目に着手した場所を「初富」とし、2番目を「二和」、3番目を「三咲」というように、十三まで漢数字がついた地名をつけていきました。

その8番目となるのが「八街」であり、この地域の地名として定着していったとされています。

- 読み方→「八街市(やちまたし)」「初富(はつとみ)」「二和(ふたわ)」「三咲(みさき)」

八千代市の由来

1967年(昭和42年)1月1日に、元々あった八千代町が市制を施行したことによって、八千代市が成立しました。

前身である八千代町は、1954年(昭和29年)の合併により成立しており、このときに新たに命名されたものとなっています。

「八千代」の名称については公募が行われていたそうで、その結果として「八千代町」となりました。

この「八千代」という言葉は、おめでたいといった喜ばしいときに使われるものとして知られています。

また、永遠に栄えるようにという意味もあることから、無限に発展することを願ったものだそうです。

- 読み方→「八千代市(やちよし)」「八千代町(やちよまち)」

横芝光町の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「横芝町」と「光町」が合併したことによって成立しています。

町名については合成地名となっていますが、どのような経緯で決まったのかは分かりませんでした。

合成地名とは2つ以上の地名をとってあわせたもので、今回でいえば合併前の町名である「横芝」と「光」を合わせたものです。

ちなみに元となる横芝町の由来も調べてみたところ、詳細は不明でしたが横に伸びた土地に由来するとしていました。

また、光町については輝かしい発展といった願いを込めて命名された地名であるとのことです。

- 読み方→「横芝光町(よこしばひかりまち)」「横芝町(よこしばまち)」「光町(ひかりまち)」

四街道市の由来

1981年(昭和56年)4月1日に、元々あった四街道町が市制を施行したことによって、四街道市が成立しました。

前身である四街道町は、1955年(昭和30年)の合併により成立しており、このときに町名として「四街道」と命名されています。

町名を決めた経緯などについては不明でしたが、「四街道」の名称自体は以前よりあったようです。

その名称の由来としては、道標となる石塔から四方向に街道が伸びていたことにちなむとしています。

このことから「四つ角」となり、これが変化していったことで、現在の「四街道」となりました。

- 読み方→「四街道市(よつかいどうし)」

コメント