更新情報:記事内容を更新(2025.11.24)

はじめに

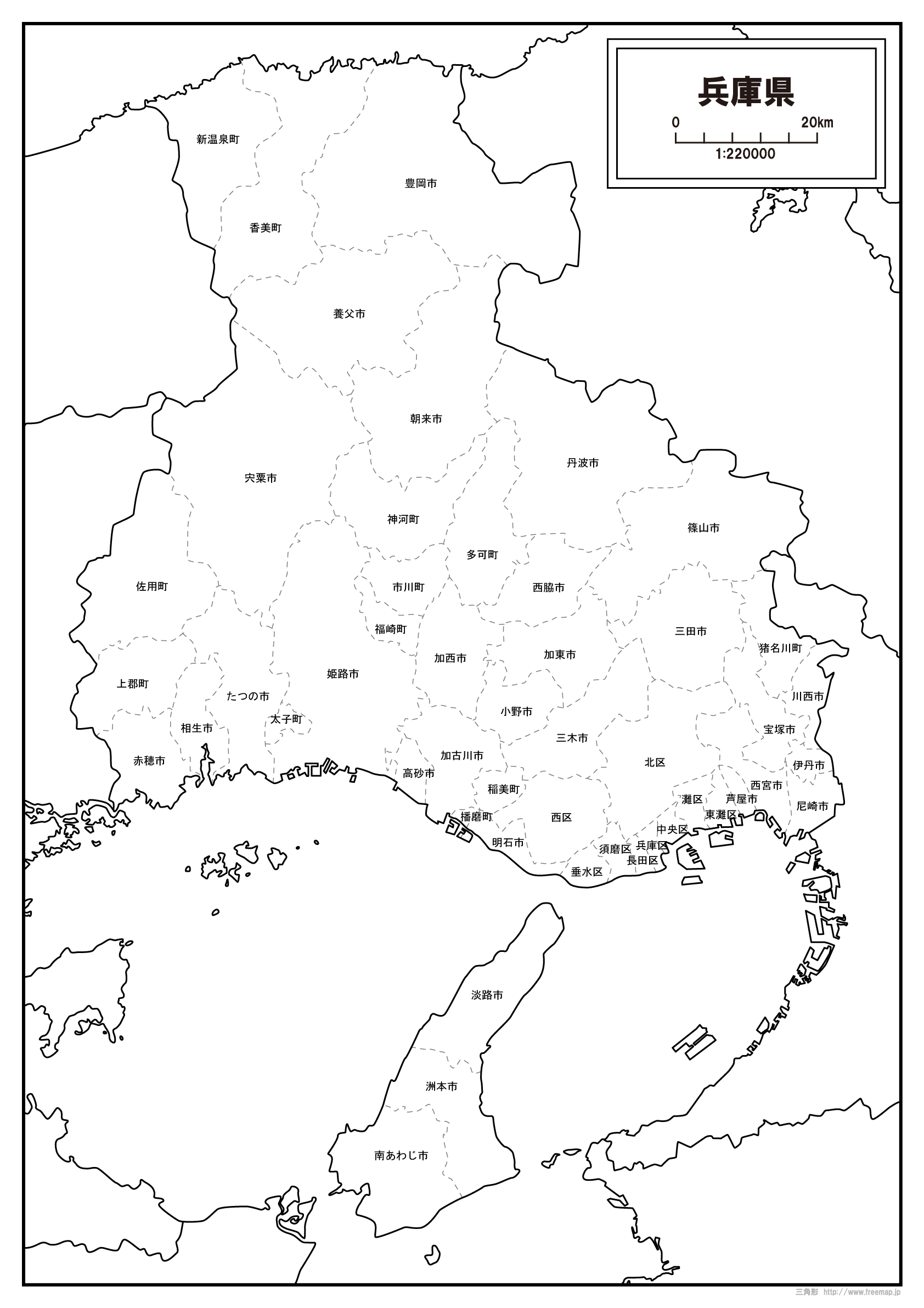

このページは、兵庫県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

兵庫県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

丹波篠山市の由来

2019年(令和元年)5月1日に、元々あった篠山市が改称したことによって、丹波篠山市が成立しました。

改称に至ったのは丹波市が出来たことがきっかけだそうで、これには住民投票も行われています。

篠山市が成立したときには、「丹波」の地名といえば篠山という認識があったということで、特に丹波の名称はつけませんでした。

ですが丹波市ができたことで、この地域の特産品などが丹波市のものと誤解されることが増えてきたそうで、こういった理由などから改称したそうです。

「篠山」という地名の由来ですが、これは笹山と呼ばれる笹が生い茂る山に、篠山城が建てられたことに由来する説などがあるとされます。

- 読み方→「丹波篠山市(たんばささやまし)」

丹波市の由来

2004年(平成16年)11月1日に、「青垣町」「市島町」「柏原町」「春日町」「山南町」「氷上町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、かつて存在した「丹波国」にちなんだもので、「丹波」の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①古くには「たには」と読まれていたともされ、平らに広い土地を意味する「田庭」が語源として転じた説。

②同様に平らに広い土地を意味するとされる、「谷端」から転じていった地名とされている説。

③当時赤い米があり、これが波のように見えたということで、「赤い波」から「丹波」になったとする説。

- 読み方→「丹波市(たんばし)」「青垣町(あおがきちょう)」「市島町(いちじまちょう)」「柏原町(かいばらちょう)」「春日町(かすがちょう)」「山南町(さんなんちょう)」「氷上町(ひかみちょう)」「丹波国(たんばのくに)」

豊岡市の由来

1950年(昭和25年)4月1日に、「豊岡町」「五荘村」「中筋村」「新田村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である、豊岡町から名称を引き継いだ形となっています。

しかし、「豊岡」という地名の由来を調べてみたところ、これといった情報を見つけることができませんでした。

余談とはなりますが、コウノトリとの関連がある地域であり、市名の公募が行われた際に「こうのとり市」も多く募集があったそうです。

これは、コウノトリに絶滅などの悪いイメージもあったことなどが選ばれなかった理由となっています。

- 読み方→「豊岡市(とよおかし)」「豊岡町(とよおかちょう)」「五荘村(ごのしょうむら)」「中筋村(なかすじむら)」「新田村(にったむら)」

西宮市の由来

1925年(大正14年)4月1日に、元々あった西宮町が市制を施行したことによって、西宮市が成立しました。

前身である西宮町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「西宮」という地名の由来については、この地にある「廣田神社」が別名「西宮」と呼ばれていたことにちなんだものになります。

この名称は、京から西国に向かう途中に神社があったことからそう呼ばれたとされていました。

また、この地域にある鳴尾浜にいた漁師達が神を祀ったことで、ここの西に位置することから「西宮」となったともいわれています。

- 読み方→「西宮市(にしのみやし)」「廣田神社(ひろたじんじゃ)」「鳴尾浜(なるおはま)」

西脇市の由来

1952年(昭和27年)4月1日に、「西脇町」「重春村」「比延庄村」「日野村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である、西脇町から名称を引き継いだ形となっているようです。

「西脇」という地名の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①中心地であった地区が、古くにあった都麻郷の西側に位置していたことに由来したものという説。

②この地域を治めていた城があり、この城からみて西側に位置していたことにちなんだものとされる説。

- 読み方→「西脇市(にしわきし)」「西脇町(にしわきちょう)」「重春村(しげはるむら)」「比延庄村(ひえしょうむら)」「日野村(ひのむら)」「都麻(つま)」「津万(つま)」

播磨町の由来

1962年(昭和37年)4月1日に、阿閇村が改称及び町制施行したことによって、播磨町が成立しています。

このとき、何故改称するに至ったのかなどについては、情報を見つけることができませんでした。

町名に関しては、かつて存在していた「播磨国」と呼ばれていた地域に由来したものとなっています。

現在の兵庫県の南西部辺りを領域としていたそうで、古くには「針間」などで表記されていたものが変化していきました。

この地名の由来としては、開墾された土地を指す言葉からきている、といったものがあるようです。

- 読み方→「播磨町(はりまちょう)」「阿閇村(あえむら)」

姫路市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制が施行されたことによって、姫路市が成立することとなりました。

このとき、多数の区域をもって姫路市となっていますが、名称自体は以前よりあったようです。

古くには「日女道」などの表記でみられたとされ、ここから転じたものが「姫路」の表記となります。

その由来については、養蚕業が盛んでカイコのことを「ヒメコ」と呼んでいましたが、そのヒメコが流れ着いたことから「日女道」となったとする説があるようです。

かつて姫山と呼ばれる山に姫路城を築いたことで、地名として現在にまで引き継がれることとなりました。

- 読み方→「姫路市(ひめじし)」

福崎町の由来

1925年(大正14年)12月1日に、元々あった福崎村が町制を施行したことによって、福崎町が成立しました。

前身である福崎村は、1889年(明治22年)の町村制施行時の合併により成立し、村名はこのときに命名されています。

「福崎」という名称の由来については、このときの合併に「福田村」と「山崎村」があったことから、それぞれ1文字ずつとった合成地名となるようです。

しかし、他にも合併された村がある中で、何故この2つの村の名称からとったのかは分かりませんでした。

このことについては、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「福崎町(ふくさきちょう)」

三木市の由来

1954年(昭和29年)6月1日に、「三木町」「口吉川村」「別所村」「細川村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である、三木町から名称を引き継いだ形となっているようです。

「三木」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①神功天皇が、この地で休憩した際に人々が壺に入れたお酒を献上したといわれ、そのとき天皇が大変喜んだとされることから、「御酒」と呼ばれたのが転じたとする説。

②「ミナガレ」といった水の流れが清いことを指す言葉から「ミナギ」と呼ばれ、これが転じたとする説。

- 読み方→「三木市(みきし)」「三木町(みきちょう)」「口吉川村(くちよかわむら)」「別所村(べっしょむら)」「細川村(ほそかわむら)」「神功天皇(じんぐうてんのう)」

南あわじ市の由来

2005年(平成17年)1月11日に、「西淡町」「南淡町」「緑町」「三原町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われましたが、このとき合併前にあった町名は使用しないと決めていたそうです。

結果として、淡路島の南部に位置していることに由来した「南あわじ」の名称が決定されました。

ちなみに、「淡路」という名称の由来については、「阿波国への道」の意味からきているとされます。

「阿波国」は現在の徳島県にあたる地域のかつての呼び名であり、「淡道」など表記もあったようです。

- 読み方→「南あわじ市(みなみあわじし)」「西淡町(せいだんちょう)」「南淡町(なんだんちょう)」「緑町(みどりちょう)」「三原町(みはらちょう)」「阿波国(あわのくに)」

養父市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「養父町」「大屋町」「関宮町」「八鹿町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併前の町が「養父郡」に属していたことにちなんだものとなっているようです。

「養父」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時、草木が生い茂っていた地域であったことから、「藪」が転じてできた地名とされている説。

②「ヤブ」とは荒れ地を意味した言葉とされていて、この表記が変化していったことで「養父」となった説。

- 読み方→「養父市(やぶし)」「養父町(やぶちょう)」「大屋町(おおやちょう)」「関宮町(せきのみやちょう)」「八鹿町(ようかちょう)」

コメント