更新情報:記事内容を更新(2025.8.24)

はじめに

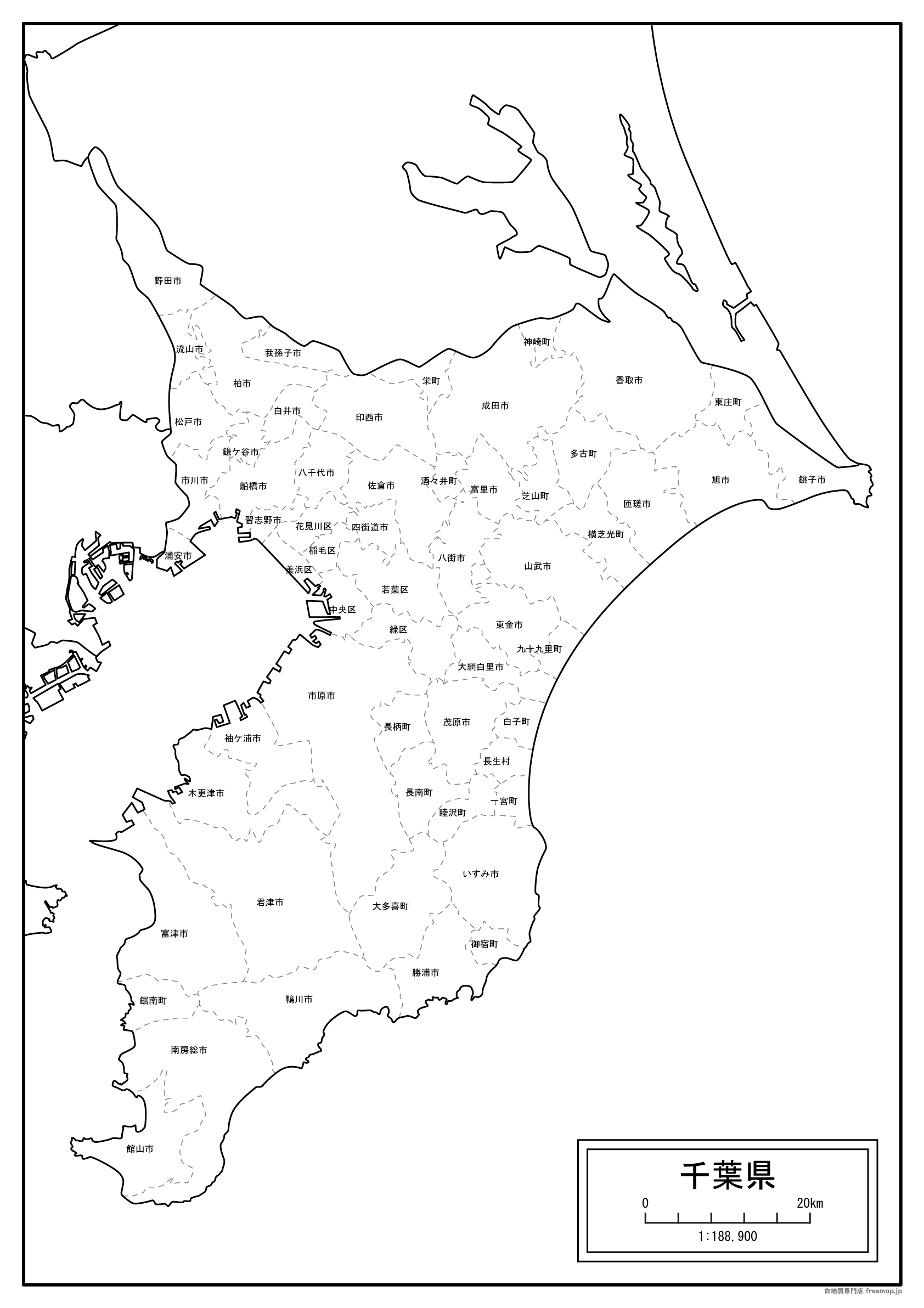

このページは、千葉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

千葉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

栄町の由来

1955年(昭和30年)12月1日に、「安食町」と「布鎌村」が合併したことによって成立しています。

町名については今回新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決めたのかは分かりませんでした。

「栄」という名称の由来についてもあまり情報がありませんでしたが、全国にある「栄」の地名は発展することを願ったものが多いです。

そのことから、この栄町についても同様の理由で命名に至ったと考えても良いのではないでしょうか。

こちらの由来に関しては、また他に何かしら情報が見つかり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「栄町(さかえまち)」「安食町(あじきまち)」「布鎌村(ふかまむら)」

佐倉市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「佐倉町」「臼井町」「志津村」「根郷村」「弥富村」「和田村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村にある佐倉町から名称を引き継いでいて、1889年(明治22年)に施行された町村制より以前から「佐倉」の地名はあったようです。

そんな「佐倉」という地名の由来は諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①朝廷に献上するための麻の布を貯める倉があったことから、「アサクラ」となり転じたとする説。

②清い倉があったことにちなむとされ、清々しいという意味をもつ「さ」の字をつけたとしている説。

- 読み方→「佐倉市(さくらし)」「佐倉町(さくらまち)」「臼井町(うすいまち)」「志津村(しづむら)」「根郷村(ねごうむら)」「弥富村(やとみむら)」「和田村(わだむら)」

山武市の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「山武町」「成東町」「松尾町」「蓮沼村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称としては、合併された町村が「山武郡」に属していたことにちなむとされています。

「山武」の読み方は「さんぶ」から「さんむ」に変わっていますが、歴史的には本来「さんむ」と呼ばれていたことから変更されました。

ちなみに、元となる「山武郡」の由来ですが、これは2つの郡の区域をもって成立したことによる合成地名となります。

このときの郡は「山辺郡」と「武射郡」であり、それぞれ1文字ずつとって「山武」となったようです。

- 読み方→「山武市(さんむし)」「山武町(さんぶまち)」「成東町(なるとうまち)」「松尾町(まつおまち)」「蓮沼村(はすぬまむら)」「山武郡(さんぶぐん)」「山辺郡(やまべぐん)」「武射郡(むさぐん)」

酒々井町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって酒々井町が成立することとなりました。

古くから「酒々井」という地名はありますが、これは「酒の井伝説」に由来したものとされます。

それによると、昔お酒が大好きな父親のために、息子がお酒を買っていましたが、ある日お酒を買うお金がなかったところにお酒の匂いがする井戸がありました。

それから井戸のお酒を父親に飲ませていましたが、他の人々が飲むと普通の水だったそうです。

この親子にだけというのは親孝行の息子の想いが天に通じたからという話が広まり、「酒々井」の名称ができたといわれています。

- 読み方→「酒々井町(しすいまち)」

芝山町の由来

1955年(昭和30年)7月1日に、「千代田村」と「二川村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名については新たに命名されたものとなりますが、知名度などを考慮して議会が決めた名称だそうです。

「芝山」という名称の由来については、この地にある観音教寺に安置されている仁王尊にちなんだものとなります。

火事除けなどでもしられている仁王尊は、別名「芝山仁王尊」とも呼ばれていることからついた名称としていました。

また、1869年(明治2年)には「柴山藩」が成立していたという歴史的観点も考慮しているとのことです。

- 読み方→「芝山町(しばやままち)」「千代田村(ちよだむら)」「二川村(ふたかわむら)」「観音教寺(かんのうきょうじ)」「柴山藩(しばやまはん)」

白子町の由来

1955年(昭和30年)2月11日に、「白潟町」「関村」「南白亀村」が合併したことによって成立しました。

町名についてはどのようにして決めたのかは分かりませんでしたが、この町にある「白子神社」に由来したものだそうです。

白子神社の名称については、白い亀に白い蛇がやってきたという伝説にちなんでいるとされています。

それによると、里の人が海で潮を汲んでいたところ、白い亀の上に白蛇がとぐろを巻いて乗っていたそうです。

そこで「神様なら柄杓にお乗りください」といったところ、白蛇はゆっくりと登り始めたため、これを神として祀ったといわれています。

- 読み方→「白子町(しらこまち)」「白潟町(しらかたまち)」「関村(せきむら)」「南白亀村(なばきむら)」

白井市の由来

2001年(平成13年)4月1日に、元々あった白井町が市制を施行したことによって、白井市が成立しました。

1889年(明治22年)に町村制が施行され、そのときに白井村ができていますが、以前より名称自体はあったようです。

「白井」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①きれいな水の井戸がある地域では知られていたことから、「知る井」となりこれが転じたとしている説。

②この地域の水がとても綺麗であったことから、この綺麗さを「白い」と表現して「白井」となった説。

- 読み方→「白井市(しろいし)」

匝瑳市の由来

2006年(平成18年)1月23日に、「八日市場市」と「野栄町」が合併したことによって成立しました。

市名についてはアンケートの結果で1位であったことや、八日市場市も含め元々「匝瑳郡」に属していたことから一体感のもてる名称として決まったそうです。

「匝瑳」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「さ」が「狭」で美しい、「ふさ」が「布佐」で麻を意味し、「美しい麻がとれる場所」として「さふさ」が転じたとする説。

②「さ」は接頭語であり、「ふさ」はかつての名称である下総国で最大の郡であったことから「さふさ」となり、これが転じたとしている説。

- 読み方→「匝瑳市(そうさし)」「八日市場市(ようかいちばし)」「野栄町(のさかまち)」「下総国(しもうさのくに・しもふさのくに)」

袖ケ浦市の由来

1991年(平成3年)4月1日に、袖ヶ浦町が市制を施行したことによって、袖ケ浦市が成立しました。

市になるにあたって、元々は小さい「ヶ」であったものが、大きな「ケ」に変更されています。

前身となる袖ヶ浦町は、1955年(昭和30年)の合併により成立し、名称は東京湾の千葉方面が「袖ヶ浦」と呼ばれていたことに由来したものです。

「袖ヶ浦」という名称については、皇族であるヤマトタケルの妃の話に由来したものとされています。

それによると、海が荒れた際に海の神の怒りを鎮めるために身を投じて助け、そのときその袖が流れ着いたということから、「袖ヶ浦」となったそうです。

- 読み方→「袖ケ浦市(そでがうらし)」

多古町の由来

1891年(明治24年)6月29日に、元々あった多古村が町制を施行したことによって、多古町が成立しました。

前身である多古村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、その名称の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①湖沼が多かったことから「多湖」となり、これが転じたことで「多古」となったとしている説。

②当時この地域は古い村が多かったされていることから、「多古」の表記が定着したとされている説。

③「田子」と呼ばれる、田んぼを耕す人を指す言葉が転じて「多古」になったといわれている説。

- 読み方→「多古町(たこまち)」

館山市の由来

1939年(昭和14年)11月3日に、「館山北条町」「那古町」「船形町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名はどのように決まったのかは分かりませんが、「館山」とは元々存在していた地名となります。

「館山」という地名は、文字が表す通り山の上に館が建てられていたことに由来するとしていました。

ここには里見という武将が城を築城したといわれ、その城を「館山城」と命名したといわれています。

そこにできた城下町を「館山」と呼ぶようになり、これが地名として定着するようになったようです。

- 読み方→「館山市(たてやまし)」「館山北条町(たてやまほうじょうまち)」「那古町(なごまち)」「船形町(ふなかたまち)」

コメント