更新情報:記事内容を更新(2025.8.22)

はじめに

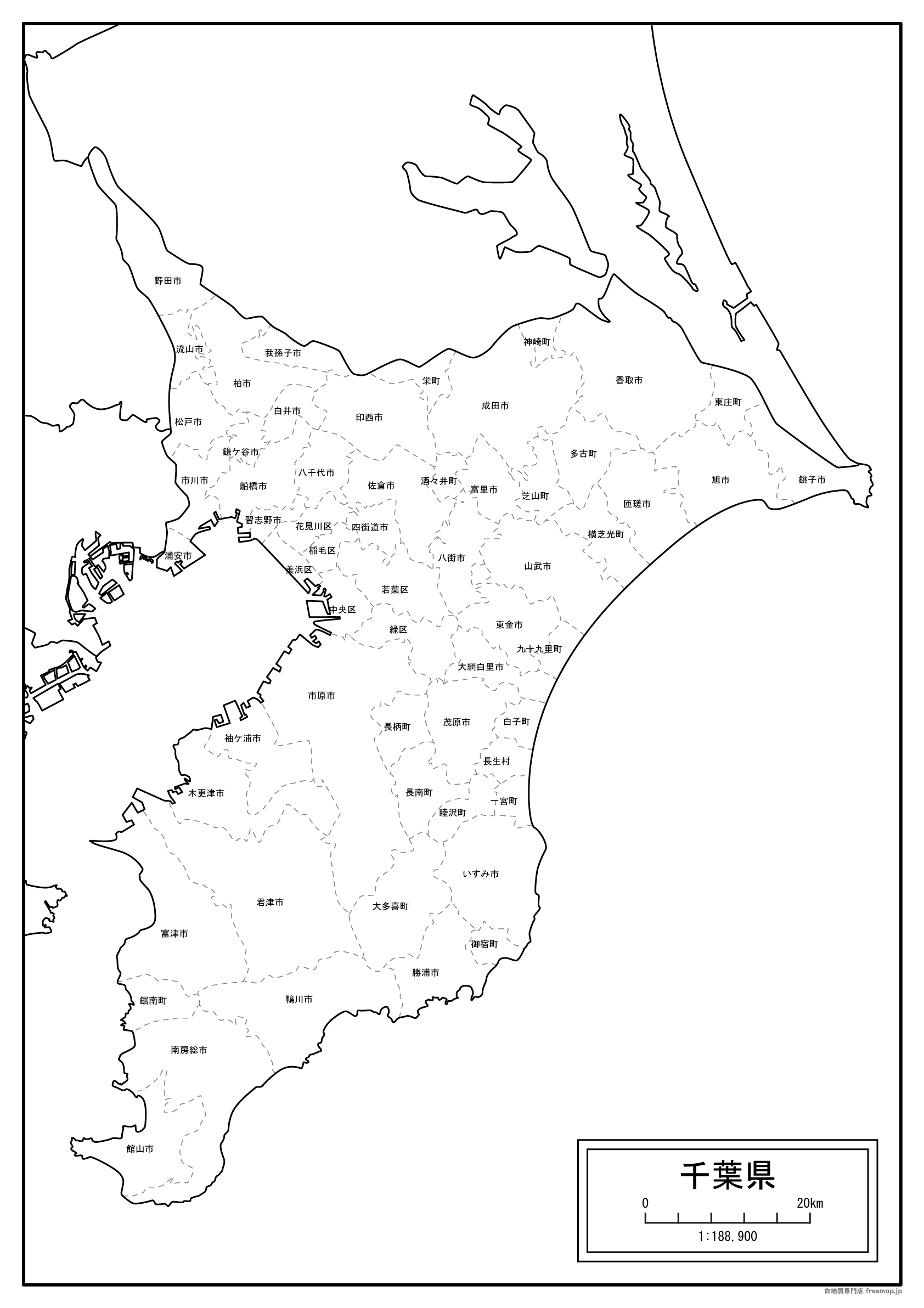

このページは、千葉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

千葉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

旭市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、元々あった旭町が市制を施行したことによって、旭市が成立しました。

前身である旭町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に4つの村の区域をもって成立しており、このときに命名されているようです。

「旭」という名称の由来については、「信濃より いづる旭をしたひ来て 東のくにに 跡とどめけむ」と詩に由来するとされます。

これは、かつて「旭将軍」と呼ばれた武将の末裔とされる、善政をしいていた木曾義昌のことを歌人が詠んだ詩だそうです。

また、勢いが盛んなことを意味する「旭日昇天」という言葉にも由来するという情報もありました。

- 読み方→「旭市(あさひし)」「木曾義昌(きそよしまさ)」「旭日昇天(きょくじつしょうてん)」

我孫子市の由来

1970年(昭和45年)に、元々あった我孫子町が市制を施行したことによって、我孫子市が成立しました。

前身である我孫子町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「我孫子」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①豊かな土地を直轄地として豪族が、地域の人々に貢ぎ物を納めさせた際に、その土地や人々を「我孫子」と名付けたことからついた地名とする説。

②「網引く」ということで漁村を意味する言葉に由来したもので、これが転じて「我孫子」となった説。

- 読み方→「我孫子市(あびこし)」「安孫子町(あびこまち)」

いすみ市の由来

2005年(平成17年)12月5日に、「夷隅町」「大原町」「岬町」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名をつけるにあたり、元々あった町名である「夷隅」をひらがな表記にしていますが、恐らく対等な合併であることに配慮したものと考えられそうです。

「夷隅」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「夷」は東を意味しており、東の隅にある場所ということから「夷隅」となったとしている説。

②当時、石が多くみられる場所であったことから、「イジミ」と呼ばれたのが転じて「イスミ」となった説。

- 読み方→「夷隅町(いすみまち)」「大原町(おおはらまち)」「岬町(みさきまち)」

市川市の由来

1934年(昭和9年)11月3日に、「市川町」「中山町」「八幡町」「国分村」が合併及び市制施行したことによって成立しています。

市名については、一悶着ありながらも当時一番発展していた市川町の名称を引き継いだ形となりました。

「市川」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時は坂東と呼ばれた地域であったが、江戸川が一番大きな川であったことから「一の川」と呼ばれ、これが転じたとする説。

②川の下流の辺りで市が開かれたといわれており、このことから「市川」と呼ばれるようになったとされている説。

- 読み方→「市川市(いちかわし)」「市川町(いちかわまち)」「中山町(なかやままち)」「八幡町(やわたまち)」「国分村(こくぶんむら)」「坂東(ばんどう)」

一宮町の由来

1890年(明治23年)10月27日に、一宮本郷村が町制施行及び改称したことによって、一宮町が成立しています。

このとき、何故そのままの名称ではなく改称するに至ったのかは、情報が見つかりませんでした。

「一宮」という地名については、この地域にある玉前神社にちなみ、上総国の「一宮」であったことに由来したものになります。

上総国とは古くには呼ばれていた行政区分における名称で、一宮というのは地域内で一番格式の高い神社を指す言葉です。

このことから辺り一帯を「一宮庄」と称し、これが次第に「一宮」の地名で定着していったとされます。

- 読み方→「一宮町(いちのみやまち)」「一宮本郷村(いちのみやほんごうむら)」「上総国(かずさのくに)」

市原市の由来

1963年(昭和38年)6月1日に、「市原町」「姉崎町」「五井町」「三和町」「市津町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名は合併された町が属してる「市原郡」にもちなんだものとなり、この「市原」の地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①イチイと呼ばれる植物が生い茂っていた原野であったとされており、このことに由来するという説。

②川に侵食されたことによってできた崖を意味する「厳(いつ)」と「原(はら)」が転じたことによるとされる説。

③当時この地域では、一日中市場が開かれていたことに由来して「市原」となったとしている説。

- 読み方→「市原市(いちはらし)」「市原町(いちはらまち)」「姉崎町(あねさきまち)」「五井町(ごいまち)」「三和町(さんわまち)」「市津町(しづまち)」

印西市の由来

1996年(平成8年)4月1日に、元々あった印西町が市制を施行したことによって、印西市が成立しました。

前身である印西町は、1954年(昭和29年)の合併により成立しており、このときに「印西」た命名されています。

この「印西」という名称の由来についてはしっかりとした情報がありませんでしたが、この地域がある場所にちなんだものと考えられるようです。

それによると、「印旛沼」と呼ばれる沼があり、印西市を含め複数の場所にまたがっていますが、ここは西側にあたるためとしています。

また、元々は印旛郡に属している地域であったことから、単純に「印旛郡の西側」ということでついた名称ともいえそうです。

- 読み方→「印西市(いんざいし)」「印旛(いんば)」

浦安市の由来

1981年(昭和56年)4月1日に、元々あった浦安町が市制を施行したことによって、浦安市が成立しました。

1889年(明治22年)に町村制が施行された際に、村名として「浦安」が命名され、この名称の由来は諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①初代村長が「浦安かれ」と願いを込めたことにちなむとされ、漁業において重要な場所であったことから安泰を願ったものとする説。

②「浦」が心を表すとされ、「心安らか」といった意味合いから「浦安」と呼ばれるようになった説。

③昔の大和国における呼び方の一つである、「浦安の国」からとって名称として定着していった説。

- 読み方→「浦安市(うらやすし)」

大網白里市の由来

2013年(平成25年)1月1日に、大網白里町が市制を施行したことによって、大網白里市が成立しました。

前身である大網白里町は、1954年(昭和29年)に合併により成立しており、このときに「大網白里」と命名されたようです。

合併されたのは「大網町」「白里町」「増穂村」であり、これをみると分かるとおり2つの町名を合わせたものとなります。

ちなみに「大網」という地名の由来は詳細は不明ですが、広い網場の意味からついたとする説がありました。

そして、「白里」の地名は、この地域にある「九十九里浜」に由来し、百から一をとって「白里」としました。

- 読み方→「大網白里市(おおあみしらさとし)」「大網町(おおあみまち)」「白里町(しらさとまち)」「増穂村(ますほむら)」「九十九里浜(くじゅうくりはま)」

大多喜町の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行されたことによって大多喜町が成立することとなりました。

このときの大多喜町の区域となった場所をみてみると、既に「大多喜」の名称があることから以前より存在する名称のようです。

古くには「小田喜城」という城あったとされ、これを改名してできたのが「大多喜」としています。

この名称の由来としては、「大きな滝」が転じたものといわれ、この付近には滝が多かったことにちなむそうです。

しかし、詳しい情報については分からなかったので、他に何か分かり次第改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大多喜町(おおたきまち)」

コメント