更新情報:記事内容を更新(2025.8.25)

はじめに

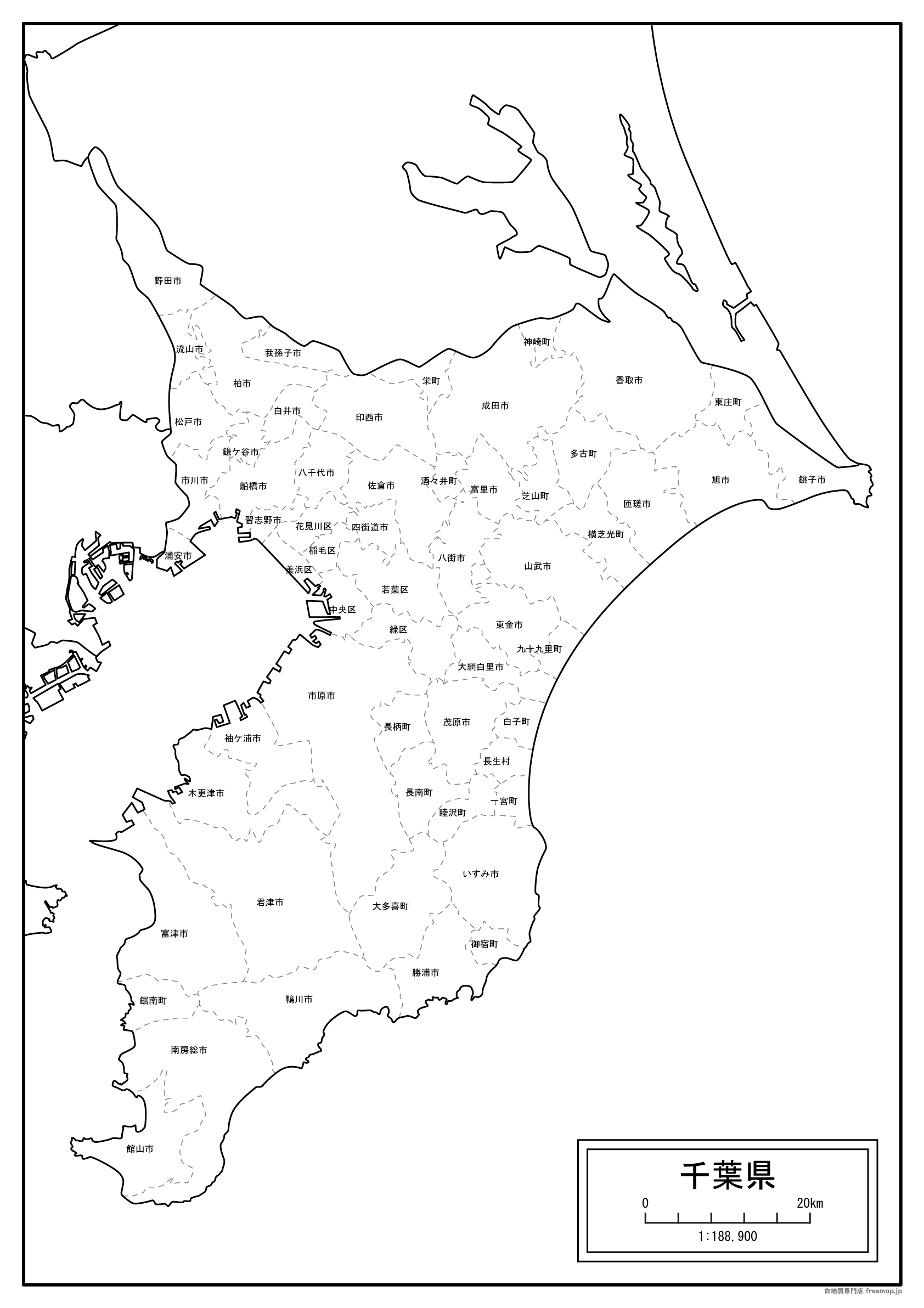

このページは、千葉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

千葉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

千葉市の由来

1921年(大正10年)1月1日に、元々あった千葉町が市制を施行したことによって、千葉市が成立しました。

前身である千葉町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に5つの町村が合併したことにより成立していますが、名称自体は古くよりあるようです。

「千葉」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時、この地域にはたくさんの葉が生い茂っており、その様子から「千葉」と命名されたとする説。

②「チガヤ」と呼ばれる植物が生い茂っていたことから「チブ」と呼ばれるようになり、「チバ」へと転じていった説。

- 読み方→「千葉市(ちばし)」

銚子市の由来

1933年(昭和8年)2月11日に、「銚子町」「西銚子町」「本銚子町」「豊浦村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、今回合併された町にもある「銚子」の名称を引き継いだ形となっています。

「銚子」という地名の由来については、酒器にある「銚子口」の部分にちなんだものだそうです。

この地域は、利根川の河口が狭くなった入り口から徐々に広がっていく地形であったといわれています。

その形が、酒器の銚子口からお酒を注いでいる状態に似ているということで「銚子」となりました。

- 読み方→「銚子市(ちょうしし)」「銚子町(ちょうしまち)」「西銚子町(にしちょうしまち)」「本銚子町(もとちょうしまち)」「豊浦村(とようらむら)」「銚子口(ちょうしぐち)」

長生村の由来

1953年(昭和28年)11月3日に、「高根村」「一松村」「八積村」が合併したことによって成立しました。

村の名称をどのようにして決めたのかは分かりませんでしたが、長生村とは「長生郡」に属していることに由来したものです。

この「長生」という名称自体は、「長柄郡」と「上埴生郡」の合併により誕生したことから、それぞれの字をとってできています。

ちなみに、合併前のそれぞれの郡名の由来についても調べてみたところ、「長柄」は諸説あるそうで、一説によると「長い野原」のある地形であったことから転じたものとしていました。

「上埴生」については、元々「埴生郡」だったところが分割されたことにより、「上埴生郡」と「下埴生郡」に分かれたことが由来となります。

- 読み方→「長生村(ちょうせいむら)」「高根村(たかねむら)」「一松村(ひとまつむら)」「八積村(やつみむら)」「長柄郡(ながらぐん)」「上埴生郡(かみはぶぐん)」

長南町の由来

1955年(昭和30年)2月11日に、「庁南町」「豊栄村」「西村」「東村」が合併したことによって成立しています。

今回新たに町名がつけられていますが、どのようにして決まったものなのかは分かりませんでした。

「長南」という名称については、この地域が「長生郡」に属していることに由来したものです。

長南町は「長生郡の南側」に位置しており、このことに由来して「長南」の名称ができたとしています。

ちなみに、合併前の町には同じ読み方の「庁南」の名称がありますが、特に関係はないとのことでした。

- 読み方→「長南町(ちょうなんまち)」「庁南町(ちょうなんまち)」「豊栄村(とよさかむら)」「西村(にしむら)」「東村(ひがしむら)」「長生郡(ちょうせいぐん)」

東金市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「東金町」「源村(一部)」「福岡村(一部)」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町にある東金町から、名称を引き継いだ形となっているようです。

「東金」の地名の由来については、「鴇が根」という言葉からできたものとされています。

どういうことかというと、この地の最福寺にある山嶺が鴇の頭に似ていることから「鴇ヶ峯」とも呼ばれていました。

これが「トウガネ」と転じていったことにより、「東金」の字を当ててできた名称となるようです。

- 読み方→「東金市(とうがねし)」「東金町(とうがねまち)」「源村(みなもとむら)」「福岡村(ふくおかむら)」「鴇(とき)」「最福寺(さいふくじ)」

東庄町の由来

1955年(昭和30年)7月20日に、「笹川町」「神代村」「橘村」「東條村」が合併したことによって成立しています。

今回新たに町名が決められていますが、どのようにして決定に至ったのかなどは分かりませんでした。

「東庄」という名称の由来については、かつて存在していた荘園名からとったものであるそうです。

荘園というのは、簡単にいうと貴族などの権力者が持っていた私有地のことを指すとしています。

かつてこの地域には、「橘荘」という荘園があり、別名「東荘」とも呼ばれていたようで、これに由来して「東庄」となりました。

- 読み方→「東庄町(とうのしょうまち)」「笹川町(ささがわまち)」「神代村(じんだいむら)」「橘村(たちばなむら)」「東條村(とうじょうむら)」「橘荘(たちばなのしょう)」「東荘(とうのしょう)」

富里市の由来

2002年(平成14年)4月1日に、元々あった富里町が市制を施行したことによって、富里市が成立しました。

富里町の前身となる富里村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに「富里」と命名されています。

その名称の由来としては、「十三の里」と呼ばれていたのが転じたことによるものだそうです。

前述した町村制が施行された際、13の村の区域をもって富里村ができており、このことから「十三の里」というようになりました。

ここから「十三里」を「とみさと」と読んで、現在の「富里」の字を当てたことでできた名称です。

- 読み方→「富里市(とみさとし)」「富里町(とみさとまち)」

長柄町の由来

1955年(昭和30年)4月29日に、「長柄村」「日吉村」「水上村(一部)」が合併、及び町制施行されたことによって成立しました。

町名については、当時存在していた「長柄郡」に属していたことに由来したものと考えられます。

ちなみに、長柄郡は1897年(明治30年)に郡同士の合併により長生郡となっているので、現在は存在していません。

「長柄」の名称としては、細長い地形であったことから「長原」と呼ばれていたものが転じたものといわれています。

ただし情報としては少なく、諸説あるともされているので、あくまで1つの説として考えられているようです。

- 読み方→「長柄町(ながらまち)」「長柄村(ながらむら)」「日吉村(ひよしむら)」「水上村(みずかみむら)」「長柄郡(ながらぐん)」「長生郡(ちょうせいぐん)」

流山市の由来

1967年(昭和42年)1月1日に、元々あった流山町が市制を施行したことによって、流山市が成立しました。

前身である流山町は、1952年(昭和27年)に江戸川町が改称したことによって成立しているようです。

このとき、何故改称するに至ったのかなどについては、情報を見つけることができませんでした。

ちなみに、「流山」の地名自体は古くからあるようで、その由来は群馬県にある赤城山に関係したものです。

赤城山の一部が崩れてこの地に流れ着いたとされていることや、赤城神社のお札が洪水によって流れてきたことから「流山」と呼ばれるようになったと伝えられています。

- 読み方→「流山市(ながれやまし)」「江戸川町(えどがわまち)」「流山町(ながれやままち)」「赤城山(あかぎさん)」

習志野市の由来

1954年(昭和29年)8月1日に津田沼町が千葉市の一部を編入し、改称及び市制施行したことによって成立しています。

そのまま津田沼市とするのではなく、習志野市となった理由については調べてみたものの、情報が分かりませんでした。

一応「習志野」という名称は古くからあり、この地域含め船橋市と八千代市にまたがった地名だそうです。

この「習志野」の由来については、明治天皇が陸軍の演習があった際に言った言葉にちなむとされています。

篠原という人物が全体指揮をとっており、活躍を見た明治天皇が「篠原を見習うように」と発言したとされ、これが元で「習志野」となったとしていました。

- 読み方→「習志野市(ならしのし)」「津田沼町(つだぬままち)」「船橋市(ふなばしし)」「八千代市(やちよし)」

成田市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「成田町」「久住村」「公津村」「遠山村」「豊住村」「中郷村」「八生村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名は合併前の唯一の町である成田町から名称を引き継いでおり、「成田」の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①気候的に雷が多い地域であったことから「鳴田」と呼ばれており、これが転じたとする説。

②稲が良くとれた地域となっていて、そのことから「熟田」の文字が転じたことでできたとする説。

③開墾を行った結果、生業として田があったことにより、「業田」が転じたものとされている説。

- 読み方→「成田市(なりたし)」「成田町(なりたまち)」「久住村(くずみむら)」「公津村(こうづむら)」「遠山村(とおやまむら)」「豊住村(とよすみむら)」「中郷村(なかごうむら)」「八生村(はぶむら)」「鳴田(なるた)」「熟田(なりた)」「業田(なりた)」

コメント