更新情報:記事内容を更新(2025.8.23)

はじめに

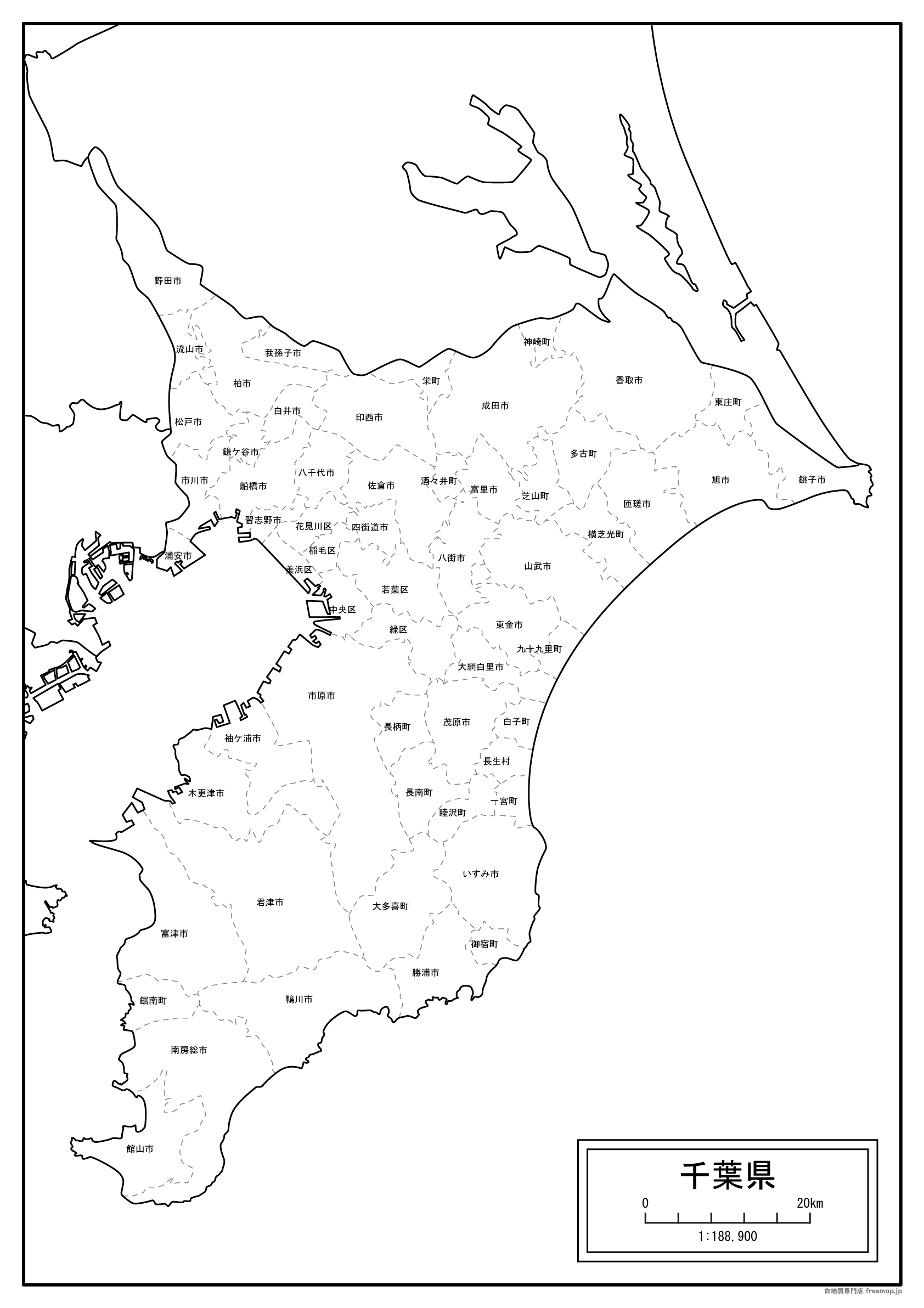

このページは、千葉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

千葉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

御宿町の由来

1914年(大正3年)4月1日に、元々あった御宿村が町制を施行したことによって、御宿町が成立しました。

前身である御宿村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、「御宿」はこのときに命名されたようです。

「御宿」という名称の由来としては、北条時頼という人物が詠んだ歌にちなんだものとなります。

どういった歌かというと、「御宿せしそのときよりと人とわば網代の海にゆうかげの松」というものです。

この地を訪れた北条時頼が景色を好み、宿に宿泊した際に上記のとおり「御宿」と表現したことから命名されました。

- 読み方→「御宿町(おんじゅくまち)」「北条時頼(ほうじょうときより)」

柏市の由来

1954年(昭和29年)11月15日に、元々あった東葛市が改称したことによって、柏市が成立しています。

市名が変わったのは、市内の一部地域が松戸市に移ったことにより「東葛」の名称はどうかという意見がでたため、元々あった柏町から名称を引き継いだ形となりました。

「柏」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地域には当時、柏の木が生い茂っていたことから、これに由来して地名となったとされる説。

②古くには船から荷揚げをする「河岸場」と呼ばれる場所があったことから、これが転じたとする説。

- 読み方→「柏市(かしわし)」「東葛市(とうかつし)」「松戸市(まつどし)」「河岸場(かしば)」

勝浦市の由来

1958年(昭和33年)10月11日に、元々あった勝浦町が市制を施行したことによって、勝浦市が成立しました。

勝浦町の前身となる勝浦村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前より「勝浦」の名称はあったようです。

そんな「勝浦」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①忌部氏という人物が、現在の徳島県にある地域の「勝占」からこの地域に移住してきたことに由来する説。

②天然の優れた港があることから「勝れた浦」となり、これが「勝浦」と転じたとされている説。

- 読み方→「勝浦市(かつうらし)」「勝浦町(かつうらまち)」「忌部氏(いんべうじ)」「勝占(かつうら)」

香取市の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「佐原市」「小見川町」「栗源町」「山田町」が合併したことによって成立しました。

市の名称としては、佐原市を含めて合併前の地域が「香取郡」に属していたことに由来したものです。

「香取」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①古くには鹿を狩っていたことから「鹿取」と呼ばれ、これが転じたことで「香取」となったとする説。

②詳細は不明ではあるが、神聖な鳥を意味した「神鳥」が「香取」へと転じていったとしている説。

- 読み方→「香取市(かとりし)」「佐原市(さわらし)」「小見川町(おみがわまち)」「栗源町(くりもとまち)」「山田町(やまだまち)」「梶取(かじとり)」「神鳥(かんとり)」「鹿取(かとり)」

鎌ケ谷市の由来

1971年(昭和46年)9月1日に、元々あった鎌ケ谷町が市制を施行したことによって、鎌ケ谷市が成立しました。

「鎌ケ谷」の地名は、町村制が始まった1889年(明治22年)よりも以前からあり、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①「蒲」や「茅」と呼ばれる植物が生い茂っていたことから、「蒲茅」が転じたとされている説。

②水が湧く穴(カマ)が谷にあったことから、ここから「カマガヤ」という地名ができたとする説。

③釜形の谷がこの地域にあったとされており、この谷に由来して地名ができたとしている説。

- 読み方→「鎌ケ谷市(かまがやし)」「蒲(かば)」「茅(かや)」

鴨川市の由来

1971年(昭和46年)3月31日に、「鴨川町」「江見町」「長狭町」の合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名についてどのようにして決まったのかは分かりませんが、合併前の町にある鴨川町から名称を引き継いだ形となります。

「鴨川」という名称は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立した鴨川町で命名されており、これはこの地域に流れている「加茂川」に由来したものです。

そのまま「加茂川」の表記にしなかったのは、字体などのバランスを整えるためといわれています。

ちなみに、「加茂川」の名称については、京都にある「鴨川」に似ていたことに由来したものであるそうです。

- 読み方→「鴨川市(かもがわし)」「鴨川町(かもがわまち)」「江見町(えみまち)」「長狭町(ながさまち)」

木更津市の由来

1942年(昭和27年)11月3日に、元々あった木更津町が市制を施行したことによって、木更津市が成立しました。

前身である木更津町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「木更津」という地名の由来についてですが、「君不去」から転じたものといわれています。

これは、皇族であるヤマトタケルの船が遭難してしまい、神の怒りを鎮めるために妻が身をなげたとする話にちなんだものです。

それによると、そのことを悲しんだヤマトタケルがこの地を離れなかったため、「君不去」と呼ばれたとしています。

- 読み方→「木更津市(きさらづし)」「君不去(きみさらず)」

君津市の由来

1971年(昭和46年)9月1日に、元々あった君津町が市制を施行したことによって、君津市が成立しました。

前身である君津町は、1943年(昭和18年)の合併により成立しており、このときに属していた「君津郡」に由来して命名されています。

「君津」という地名の由来についてですが、実は上記の木更津市と同様「君不去」が転じたものです。

話も同様となっており、ヤマトタケルが上総の地に降り立ち、妻を偲んで去らなかったということから「君不去」が転じたとしています。

一応諸説あるという意見もあるようですが、一般的にはこの由来が広く知られているようです。

- 読み方→「君津市(きみつし)」「上総(かずさ)」

鋸南町の由来

1959年(昭和34年)3月30日に、「勝山町」と「保田町」が合併したことによって成立しました。

今回新たに命名されたものとなりますが、「鋸南」というのは富津市との境に位置する「鋸山」に由来したものです。

この鋸南町は「鋸山の南側」に位置しているということで、そこから「鋸南」となったとしています。

ちなみに「鋸山」の名称については、この山の山頂部分がギザギザになっていることが由来だそうです。

ギザギザ部分がノコギリの歯のようにみえることから、「鋸山」となったといわれています。

- 読み方→「鋸南町(きょなんまち)」「勝山町(かつやままち)」「保田町(ほたまち)」「富津市(ふっつし)」「鋸山(のこぎりやま)」

九十九里町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「片貝町」「豊海町」「鳴浜村(一部地域)」が合併したことによって成立しています。

町名については新たに命名されたものとなりますが、どのような経緯で決まったのかなどは分かりませんでした。

九十九里町の名称自体は、この地域にある海岸である「九十九里浜」にちなんだものとなります。

ちなみに、「九十九里」については、その海岸の距離からつけられた名称とされているようです。

里というのは距離の単位であり、一里ごとに矢をたてると99本であったことから九十九里と呼ばれるようになったとしています。

- 読み方→「九十九里町(くじゅうくりまち)」「片貝町(かたかいまち)」「豊海町(とようみまち)」「鳴浜村(なるはまむら)」

神崎町の由来

1890年(明治23年)3月12日に、元々あった神崎村が町制を施行したことによって、神崎町が成立しました。

前身である神崎村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、「神崎」の名称自体はそれ以前よりあったようです。

しかし、どのような由来があったのかについては、調べてみたもののあまり情報が見つかりませんでした。

この地域には「神崎神社」があることから、地名としてはこれに由来しているのかもしれません。

こちらの由来に関しては、他に何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「神崎町(こうざきまち)」

コメント