更新情報:記事内容を更新(2025.10.20)

はじめに

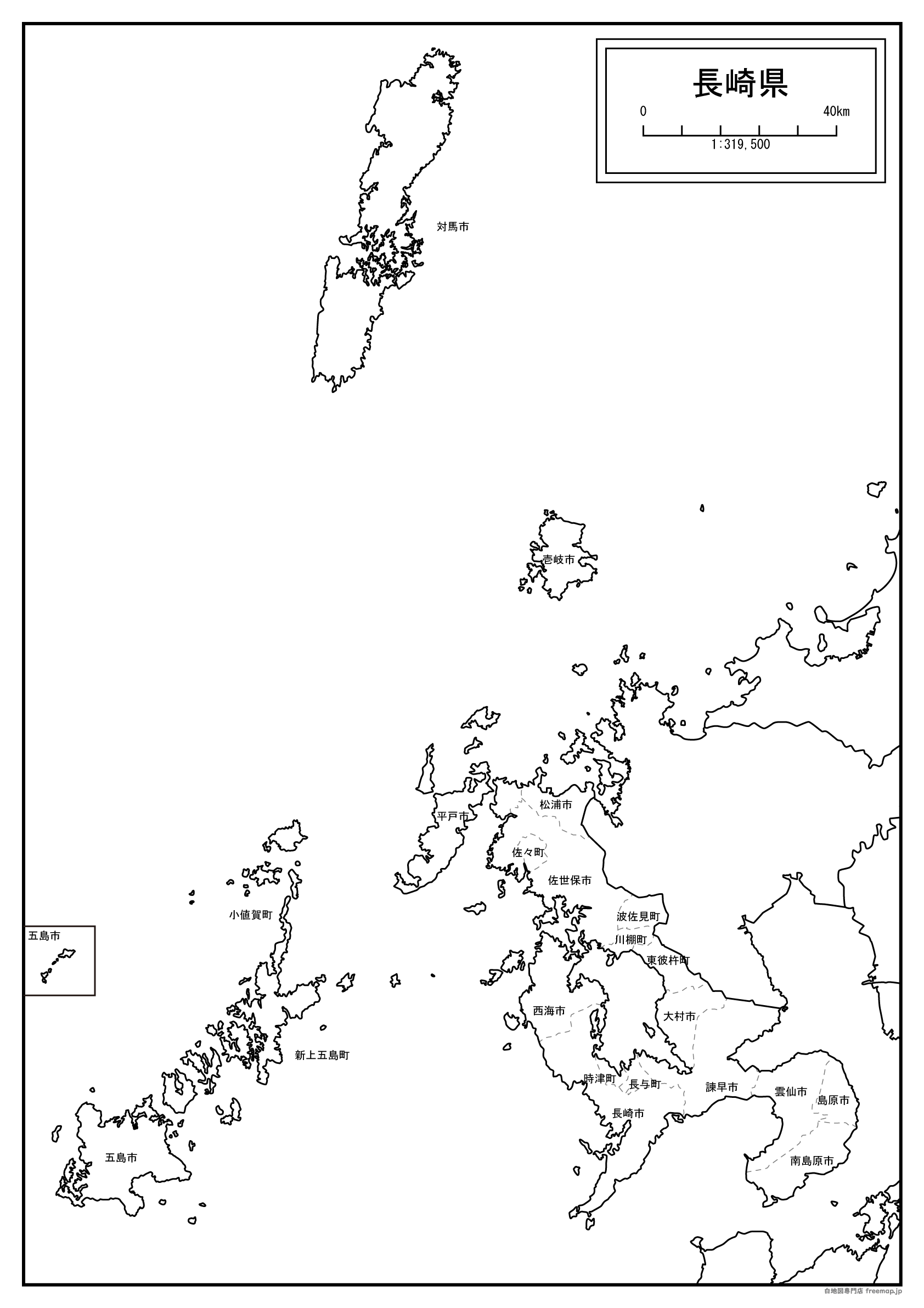

このページは、長崎県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

長崎県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

壱岐市の由来

2004(平成16年)3月1日に、「芦辺町」「石田町」「勝本町」「郷ノ浦町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名についての情報は見つかりませんでしたが、「壱岐郡」に属していたことや、「壱岐島」を行政区域としていることなどにちなんでいるのかもしれません。

「壱岐」という名称自体の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①大陸に行く途中にあった島であることから、「イキ」という言葉に由来しているという説。

②波しぶきが雪のように白かったことに由来して、「雪」が転じたことでできた地名とされる説。

- 読み方→「壱岐市(いきし)」「芦辺町(あしべちょう)」「石田町(いしだちょう)」「勝本町(かつもとちょう)」「郷ノ浦町(ごうのうらちょう)」

諫早市の由来

1940年(昭和15年)9月1日に、「諫早町」「有喜村」「小栗村」「小野村」「長田村」「真津山村」「本野村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である諫早町から名称を引き継いだ形となっています。

「諫早」という地名の由来は、元々「伊佐早」と表記されていたものが変化したものです。

これは、龍造寺という武将がこの地の領主となった際に、現在の「諫早」と改められました。

しかし、元の「伊佐早」の由来については情報が見つからなかった為、また分かり次第追記していきます。

- 読み方→「諫早市(いさはやし)」「諫早町(いさはやちょう)」「有喜村(うきむら)」「小栗村(おぐりむら)」「小野村(おのむら)」「長田村(ながたむら)」「真津山村(まつやまむら)」「本野村(もとのむら)」「龍造寺(りゅうぞうじ)」

雲仙市の由来

2005年(平成17年)10月11日に、「愛野町」「吾妻町」「小浜町」「国見町」「千々石町」「瑞穂町」「南串山町」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称については、この地にまたがっている「雲仙岳」に由来したものとなっています。

「雲仙」という地名としては、「温泉山満明寺」と呼ばれる寺院にちなんだものであるそうです。

この寺院の山号こそが「雲仙山」となっていて、この「雲仙」が地名として定着していきました。

ちなみにこれは、「温泉」の部分を「うんぜん」と読んでいたことに由来したものといわれています。

- 読み方→「雲仙市(うんぜんし)」「愛野町(あいのまち)」「吾妻町(あづまちょう)」「小浜町(おばまちょう)」「国見町(くにみちょう)」「千々石町(ちぢわちょう)」「瑞穂町(みずほちょう)」「南串山町(みなみくしやまちょう)」「雲仙岳(うんぜんだけ)」「雲仙山(うんぜんさん)」

大村市の由来

1942年(昭和17年)2月11日に、「大村町」「萱瀬村」「鈴田村」「福重村」「松原村」「三浦村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である大村町から名称を引き継いだ形となります。

「大村」という地名の由来を調べてみたところ、詳しい情報を見つけることができませんでした。

古くからある地名であり、かつては「郡村」と呼ばれていたのが「大村」となったといわれているようです。

こちらの由来に関しては、また情報が他に何か分かり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「大村市(おおむらし)」「大村町(おおむらちょう)」「萱瀬村(かやぜむら)」「鈴田村(すずたむら)」「福重村(ふくしげむら)」「松原村(まつばらむら)」「三浦村(みうらむら)」

小値賀町の由来

1940年(昭和15年)2月11日に、元々あった小値賀村が町制を施行したことによって、小値賀町が成立しました。

前身である小値賀村は、1926年(大正15年)の合併により成立し、このときに「小値賀島」に位置していることから命名したものと思われます。

「小値賀」という名称の由来については、この海をご覧になられた景行天皇によって命名されたそうです。

この話によると、「遠くにあるが近くにあるように見える」と言い、これにより「近島」と呼ぶようになったといわれています。

そこから島によって「小近」と「大近」と呼ばれるようになり、現在の字へと転じていきました。

- 読み方→「小値賀町(おぢかちょう)」「景行天皇(けいこうてんのう)」「近島(ちかしま)」「小近(おちか)」「大近(おおぢか)」

川棚町の由来

1934年(昭和9年)11月3日に、元々あった川棚村が町制を施行したことによって、川棚町が成立しました。

前身である川棚村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

この地域の中央には「川棚川」という川が流れていますが、これが由来となっているとされます。

しかし、「川棚」という名称自体の由来に関しては調べてみたものの、特に情報がみつかりませんでした。

こちらの由来については、また何か他に情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「川棚町(かわたなちょう)」「川棚川(かわたながわ)」

五島市の由来

2004年(平成16年)8月1日に、「福江市」「岐宿町」「玉之浦町」「富江町」「奈留町」「三井楽町」が合併したことによって成立しました。

市名については特に情報はみつかりませんでしたが、五島列島に位置していることに由来したもの考えられそうです。

「五島」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「福江島」「奈留島」「久賀島」「若松島」「中通島」の5つの主要な島があったことに由来する説。

②空海が、この海上で5つの島影が浮かんでいるのを見つけたという話にちなんでいるとされる説。

- 読み方→「五島市(ごとうし)」「福江市(ふくえし)」「岐宿町(きしくちょう)」「玉之浦町(たまのうらちょう)」「富江町(とみえちょう)」「奈留町(なるちょう)」「三井楽町(みいらくちょう)」「五島列島(ごとうれっとう)」

西海市の由来

2005年(平成17年)4月1日に、「西海町」「大島町」「大瀬戸町」「崎戸町」「西彼町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

「西海」の名称は、かつて村として成立した際に命名されており、「西海国立公園」にちなんだ名称だそうです。

しかし、市名として残されることとなったのにこれが関係しているのか、詳しいことは不明でした。

「西海」自体の由来についてもあまり情報はありませんでしたが、西彼杵半島に位置していることにちなむとされます。

また、それに加えて、文字が表しているとおり「西の海」を意味した地名となっているそうです。

- 読み方→「西海市(さいかいし)」「西海町(さいかいちょう)」「大島町(おおしまちょう)」「大瀬戸町(おおせとちょう)」「崎戸町(さきとちょう)」「西彼町(せいひちょう)」「西彼杵半島(にしそのぎはんとう)」

佐々町の由来

1941年(昭和16年)1月1日に、元々あった「佐々村」が町制を施行したことによって、佐々町が成立しました。

前身である佐々村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より地名自体はあり、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①佐々川があることから「さ」が「狭い川」を意味しているとされ、これが転じたものとなる説。

②岸辺に広がっている砂浜にちなむとされ、ここから「砂々」という言葉が転じたとしている説。

③この地域には笹が生い茂っていたとされており、この「笹」が転じた地名であるとされている説。

- 読み方→「佐々町(さざちょう)」

佐世保市の由来

1902年(明治35年)4月1日に、元々あった佐世保村が市制を施行したことによって、佐世保市が成立しました。

前身である佐世保村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「佐世保」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「サセブ」と呼ばれる木がこの地域に生い茂っていたことから、これが転じた地名とされている説。

②「狭瀬」という狭い川瀬を意味する言葉が転じたのと、更に行政区画の単位として存在していた「保」を合わせたとする説。

- 読み方→「佐世保市(させぼし)」「狭瀬(させ)」

コメント