更新情報:記事内容を更新(2025.3.3)

はじめに

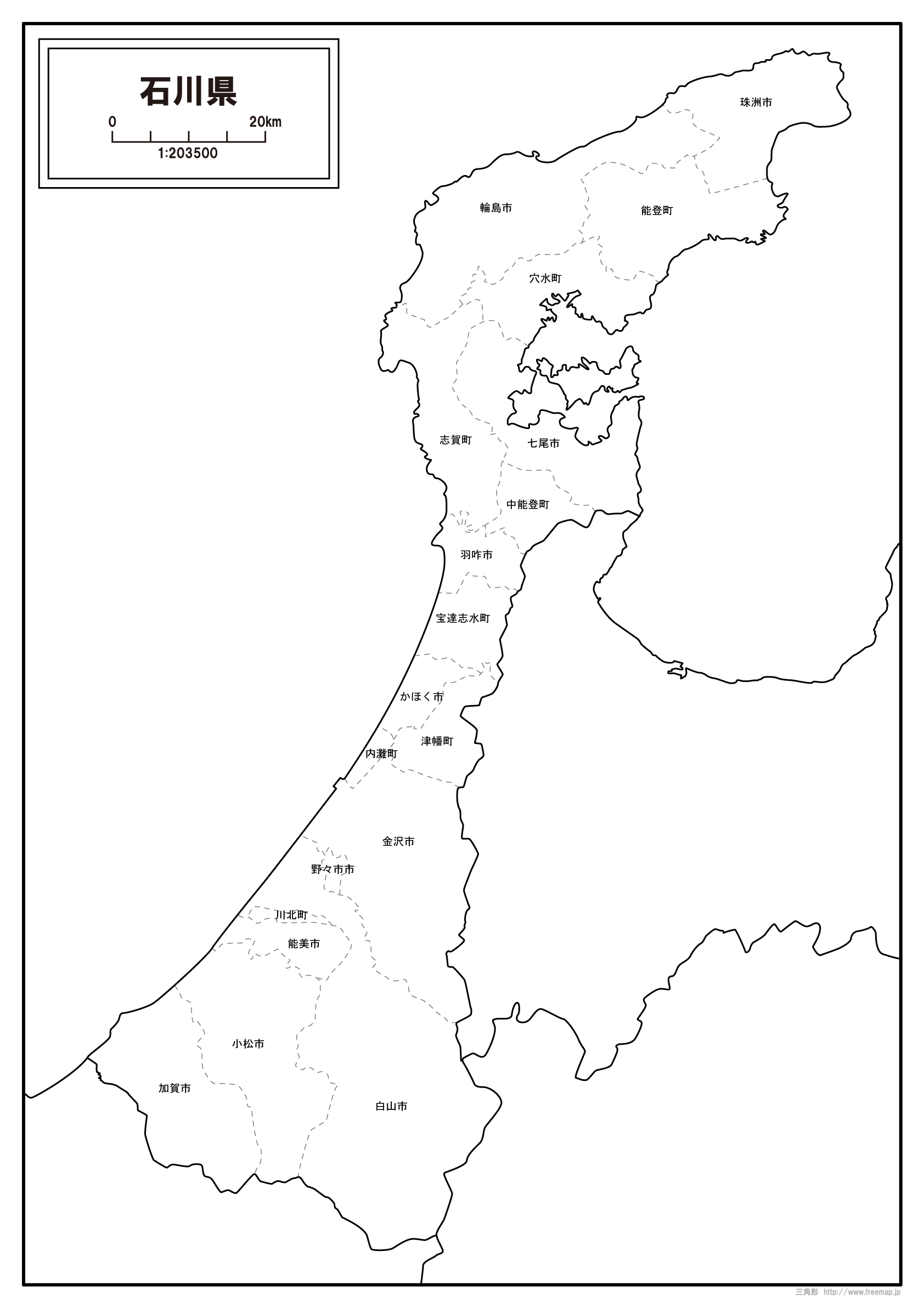

このページは、石川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

石川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

中能登町の由来

2005年(平成17年)3月1日に、「鳥屋町」「鹿島町」「鹿西町」が合併したことによって、中能登町が成立しました。

合併された町の名称をみてみると分かるとおり、今回町名に関しては新たに付けられたものです。

合併された3つの町は、能登半島の中央に位置しており、必然的に中能登町も中央部に位置することになります。

つまり、「中能登」という名称については、「能登半島の中央部」といったことに由来しているようです。

また、「能登」の地名の由来とされる豪族が、この地を拠点としていた史実もあり、「中能登町」となりました。

- 読み方→「中能登町(なかのとまち)」「鳥屋町(とりやまち)」「鹿島町(かしままち)」「鹿西町(ろくせいまち)」

七尾市の由来

1939年(昭和14年)7月20日に、「七尾町」「東湊村」「矢田郷村」「徳田村」「西湊村」「石崎村」が合併、及び市制を施行したことによって、七尾市が成立しました。

市名については情報が見つかりませんでしたが、合併前の町村の中で唯一の町である、「七尾町」から名称を引き継いだものなのかもしれません。

「七尾」という地名については古くからあり、これは「七つの尾根」にちなんだものといわれています。

これは、七尾城が築かれた山岳に、「松尾」「竹尾」「梅尾」「菊尾」「亀尾」「虎尾」「龍尾」があり、これに由来したものです。

この尾根というのは、山の頂上と頂上を結ぶ、細長く連なる場所のことを指す言葉となります。

- 読み方→「七尾市(ななおし)」「東湊村(ひがしみなとむら)」「矢田郷村(やたごうむら)」「徳田村(とくだむら)」「西湊村(にしみなとむら)」「石崎村(いしざきむら)」

能登町の由来

2005年(平成17年)に、「能登町」「柳田村」「内浦町」が合併したことによって、能登町が成立しています。

合併前の町にも「能登町」がありますが、このときは「のとまち」という読み方で、属している郡も違いました。

かつては「鳳至郡」に属しており、内浦町が属していた「珠洲郡」と統合し、それぞれの文字をとって「鳳珠郡」となっています。

「能登町」の名称については情報が見つかりませんでしたが、「能登半島」に位置していることに由来したものかと推測できそうです。

「能登」自体の由来については諸説あるそうですが、アイヌ語で岬を意味する「ノト」が由来であるという説がよくみられました。

- 読み方→「能登町(のとちょう)」「柳田村(やなぎだむら)」「内浦町(うちうらまち)」「鳳至郡(ふげしぐん)」「珠洲郡(すずぐん)」「鳳珠郡(ほうすぐん)」

野々市市の由来

2011年(平成23年)11月11日に、元々あった野々市町が市制を施行したことによって、野々市市が成立しています。

「野々市」という地名について調べてはみたものの、あまり情報を見つけることができませんでした。

しかし、一部情報によると「市」という字から「市場」に由来したものであるともされるようです。

それによると、古くには布の市場が開かれていたことから、「布市」と呼ばれ、これが「野々市」と変化したとしています。

また、同じような意味合いとはなりますが、「野々」とは服を意味しており、服の市場が開かれていたことに由来するといった説もあるようです。

- 読み方→「野々市市(ののいちし)」

能美市の由来

2005年(平成17年)2月1日に、「根上町」「寺井町」「辰口町」が合併、及び市制を施行したことによって、能美市が成立しました。

合併された町は「能美郡」に属しており、市名についてはこの能美郡に由来したものとなります。

「能美」という地名自体は古くかあり、その由来については不明な部分はあるものの、「美しき能国」という意味とされるようです。

これは「能」が物事を成し得る力、「美」が美しい自然がある地を意味しているといわれています。

かつて存在した加賀国において、政治的中心であった場所であったからこそ、このような意味を込めたそうです。

- 読み方→「能美市(のみし)」「根上町(ねあがりまち)」「寺井町(てらいまち)」「辰口町(たつのくちまち)」「能国(よきくに)」「加賀国(かがのくに)」

羽咋市の由来

1958年(昭和33年)7月1日に、元々あった羽咋町が市制を施行したことによって、羽咋市が成立しました。

「羽咋」という地名の由来についてですが、情報によると「羽喰」が転じたものとされています。

これは神話にでてくる話が元となっていて、その内容によると、この地域に現れた怪鳥が領民を苦しめていたそうです。

そこで磐衝別命という皇子が3匹の犬を連れて現れ、見事その怪鳥を退治することに成功しました。

そのとき犬が怪鳥の羽を喰い破ったといわれ、このことから「羽を喰った」=「羽喰」となり、「羽咋」へと変化したといわれています。

- 読み方→「羽咋市(はくいし)」「磐衝別命(いわつくわけのみこと)」

白山市の由来

2005年(平成17年)2月1日に、「松任市」「美川町」「鶴来町」「河内村」「吉野谷村」「鳥越村」「尾口村」「白峰村」が合併、及び市制を施行したことによって、白山市が成立しました。

合併前の市町村をみてもらうと分かるとおり、元々「白山」の名称はなく、今回新しく命名されています。

「白山市」という名称については、この地域にある「白山」という山に由来したものだそうです。

白山は日本三名山の一つにも数えられており、この地域を象徴する山であることから市名となりました。

ちなみに、山の「白山」という名称については、一年の間ほとんど雪に覆われていることに由来するとしています。

- 読み方→「白山市(はくさんし)」「松任市(まっとうし)」「美川町(みかわまち)」「鶴来町(つるぎまち)」「河内村(かわちむら)」「吉野谷村(よしのだにむら)」「鳥越村(とりごえむら)」「尾口村(おぐちむら)」「白峰村(しらみねむら)」

宝達志水町の由来

2005年(平成17年)に、「志雄町」と「押水町」が合併したことによって、宝達志水町が成立しました。

「宝達志水」という名称は、「宝達」と「志水」でそれぞれ由来が異なったものとなっています。

まず「宝達」については、この地域に「宝達山」という山があり、これに由来しているそうです。

次に「志水」ですが、これは合併前の2つの町名から、それぞれ1文字ずつとってできた名称になります。

当初これらを由来とした「宝達町」と「志水町」で意見が分かれたそうですが、最終的に合わせて「宝達志水」で決定されました。

- 読み方→「宝達志水町(ほうだつしみずちょう)」「志雄町(しおまち)」「押水町(おしみずまち)」「宝達山(ほうだつさん)」

輪島市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「輪島町」「大屋村」「河原田村」「鴻巣村」「西保村」「三井村」「南志見村」が合併、及び市制を施行したことによって、輪島市が成立しました。

市名については情報が見つかりませんでしたが、合併された中で唯一の町である輪島町から引き継がれたものと考えられます。

そんな「輪島」という名称の由来については諸説あるとされていますが、「倭島」から転じたものした情報がよくみられました。

「倭」というのは、外国からみた日本を称した言葉で、能登半島は日本海に突き出た地形となっています。

そういったこともあり、この地域には多くの人々が渡ってきたそうで、そこで「倭の島」と呼ばれたことから、「輪島」と転じたそうです。

- 読み方→「輪島市(わじまし)」「大屋村(おおやむら)」「河原田村(かわらだむら)」「鴻巣村(こうのすむら)」「西保村(にしほむら)」「三井村(みいむら)」「南志見村(なじみむら)」

コメント