更新情報:記事内容を更新(2025.3.3)

はじめに

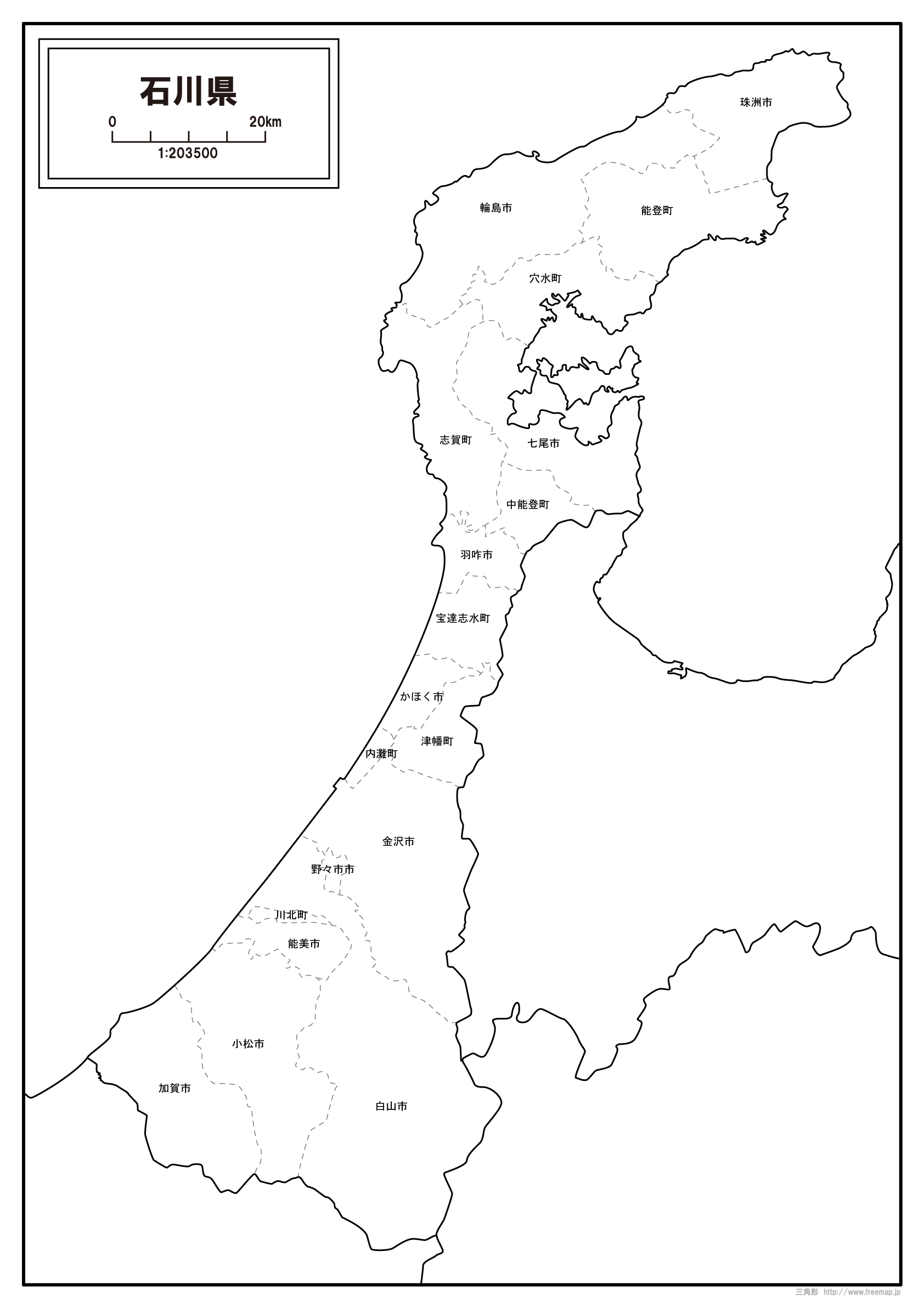

このページは、石川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

石川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

穴水町の由来

1903年(明治36年)8月10日に、元々あった穴水村が町制を施行したことによって、穴水町が成立しました。

穴水という地名自体は古くからあるようですが、前身である穴水村は1889年(明治22年)の町村制施行時に命名されています。

かつてこの地域に「穴水城」という城があり、これに由来して穴水村は名付けられたそうです。

そもそも「穴水」の地名についてですが、一説によると「穴水堂」と呼ばれる水場に由来したものとされます。

穴水堂は枯れることなく、水が湧きでる神秘の泉として祀られたといわれている井戸であるようです。

- 読み方→「穴水町(あなみずまち)」

内灘町の由来

1962年(昭和37年)1月1日に、元々あった内灘村が町制を施行したことによって、内灘町が成立しました。

前身である内灘村は、1889年(明治22年)の町村制施行時の合併によって成立しており、このときに村の名称として「内灘」が使われています。

内灘の地名の由来については、情報があまりなかったですが、「内七塚」などが由来であるとされていました。

というのも、内灘町は砂丘が多く、北にある七塚という地名に対して「内七塚」と呼ばれたそうです。

それと合わせて潮の早いところであったことから、海の難所という意味で「灘」といわれ、そこから「内灘」となったとされます。

- 読み方→「内灘町(うちなだまち)」

加賀市の由来

1958年(昭和33年)1月1日に、「大聖寺町」「山代町」「片山津町」「動橋町」「橋立町」「三木村」「三谷村」「南郷村」「塩屋村」が合併、及び市制を施行したことによって、加賀市が成立しました。

市名である「加賀」について、はかつて行政区分である「加賀国」に由来したものだそうです。

「加賀」自体の由来としては、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①かつて自然の影響により、土地が欠けたことから、「欠け」が転じて「加賀」となったとする説。

②明るいところ、つまり「かがやく」といったことから、「加賀」と表記されていたとする説。

- 読み方→「加賀市(かがし)」「加賀国(かがのくに)」「大聖寺町(だいしょうじまち)」「山代町(やましろまち)」「片山津町(かたやまづまち)」「動橋町(いぶりはしまち)」「橋立町(はしたてまち)」「三木村(みきむら)」「三谷村(みたにむら)」「南郷村(なんごうむら)」「塩屋村(しおやむら)」

金沢市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制が施行されたことによって、元々あった金沢区の区域をもって金沢市が成立しました。

「金沢」という名称については、「金洗沢」が由来とされ、これが転じたものであるそうです。

これは、昔に山芋を売っていた青年に関する話からきたもので、今回それを紹介していこうと思います。

この青年が山で芋を掘っていると、なんと芋のひげに砂金がついているものが発見されたそうです。

その砂金を洗った泉のことを「金洗沢」と呼んでいたそうで、それが「金沢」という地名に変化しました。

- 読み方→「金洗沢(かなあらいざわ)」

かほく市の由来

2004年(平成16年)3月1日に、「高松町」「七塚町」「宇ノ気町」が合併、及び市制を施行したことによって、かほく市が成立しました。

市名である「かほく」の名称については、合併前の町が河北郡に属していたことに由来しています。

この「河北」をひらがな表記としたもので、未だ残ってる河北郡の地域と区別するためなどの理由で、「かほく市」となりました。

また、他のひらがな表記である自治体をみても、読みやすさや親しみやすさをもたせるといったこともあり、かほく市もそういった理由があったのかもしれません。

ちなみに、「河北郡」の由来については元々は「加賀郡」と呼ばれていたそうですが、詳細については分かりませんでした。

- 読み方→「高松町(たかまつまち)」「七塚町(ななつかまち)」「宇ノ気町(うのけまち)」

川北町の由来

1980年(昭和55年)4月1日に、元々あった川北村が町制を施行したことによって、川北町が成立しました。

「川北」という名称については、字が表しているとおり、「川の北」に位置していることに由来したものです。

というのも、川北町の境界には手取川が流れており、この川の北岸にこの地域が位置しています。

このことから、前身である川北村が発足する際に、「川北」と命名されることとなったようです。

ちなみに川北村は1907年(明治40年)の合併により成立しており、成立以前の村には「川北」の名称はありませんでした。

- 読み方→「手取川(てどりがわ)」

小松市の由来

1940年(昭和15年)12月1日に、「小松町」「安宅町」「牧村」「板津村」「白江村」「苗代村」「御幸村」「粟津村」が合併、及び市制を施行したことによって、小松市が成立しました。

「小松」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①平安時代に当時の天皇がこの地にきた際、小さい松を植えたとされ、そこが「園の小松原」と呼ばれたことに由来するという説。

②平重盛が小松殿と呼ばれており、この地に建てた「小松寺」からとって地名となったとする説。

ちなみにこの2つの説のうち、由来としてよくみられたものが、①で紹介した説となっています。

- 読み方→「小松市(こまつし)」「安宅町(あたかまち)」「牧村(まきむら)」「板津村(いたづむら)」「平重盛(たいらのしげもり)」「白江村(しろえむら)」「苗代村(のしろむら)」「御幸村(みゆきむら)」「粟津村(あわづむら)」

志賀町の由来

1954年(昭和29年)10月1日に、「志加浦村」「堀松村」「加茂村」「土田村」「上熊野村」が合併、及び町制を施行したことによって、志賀町が成立しました。

「志賀」という地名についてですが、由来に関しての情報を見つけることができませんでした。

しかし、かつてこの地域には一部の民族が福岡の「志賀島」から移住してきたといわれています。

このことから、この志賀島という名称に由来して「志賀」の地名ができたのではと推測できそうです。

こちらについては、また何か新しい情報が見つかり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「志賀町(しかまち)」「志加浦村(しかうらむら)」「堀松村(ほりまつむら)」「加茂村(かもむら)」「土田村(つちだむら)」「土田村(かみくまのむら)」「志賀島(しかのしま)」

珠洲市の由来

1954年(昭和29年)7月15日に、「宝立町」「飯田町」「正院町」「上戸村」「若山村」「直村」「蛸島村」「三崎村」「西海村」が合併、及び市制を施行したことによって、珠洲市が成立しました。

合併されたこれらの町村は、「珠洲郡」に属しており、市名はこれに由来したものと思われます。

「須須」など古くには様々な表記があったとされ、いつしか「珠洲」という表記で定着したそうです。

「珠洲」自体の由来については諸説あるそうですが、「鈴」にちなんだ説がよくみられました。

これは、収穫祭の際に神楽鈴をふるときの「鈴の音」に由来して、「スズ」という地名になったとする説です。

- 読み方→「珠洲市(すずし)」「宝立町(ほうりゅうまち)」「飯田町(いいだまち)」「正院町(しょういんまち)」「上戸村(うえどむら)」「若山村(わかやまむら)」「直村(ただむら)」「蛸島村(たこじまむら)」「三崎村(みさきむら)」「西海村(さいかいむら)」

津幡町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、津幡町が成立することとなりました。

古くには「津波多」と表記されていたこともあり、いつしか「津幡」と表記が変わっていったとされます。

「津幡」という地名については、「津の端」といったことに由来したものであるとしていました。

これは、津幡川と河北潟を行き来する舟があり、舟の停泊地のことを「津」と表現したそうです。

そして、この地域が停泊地の「端」であったことから、合わせて「ツバタ」となったといわれています。

- 読み方→「津幡町(つばたまち)」「河北潟(かほくがた)」

コメント