更新情報:タイトルを変更(2023.8.2)

はじめに

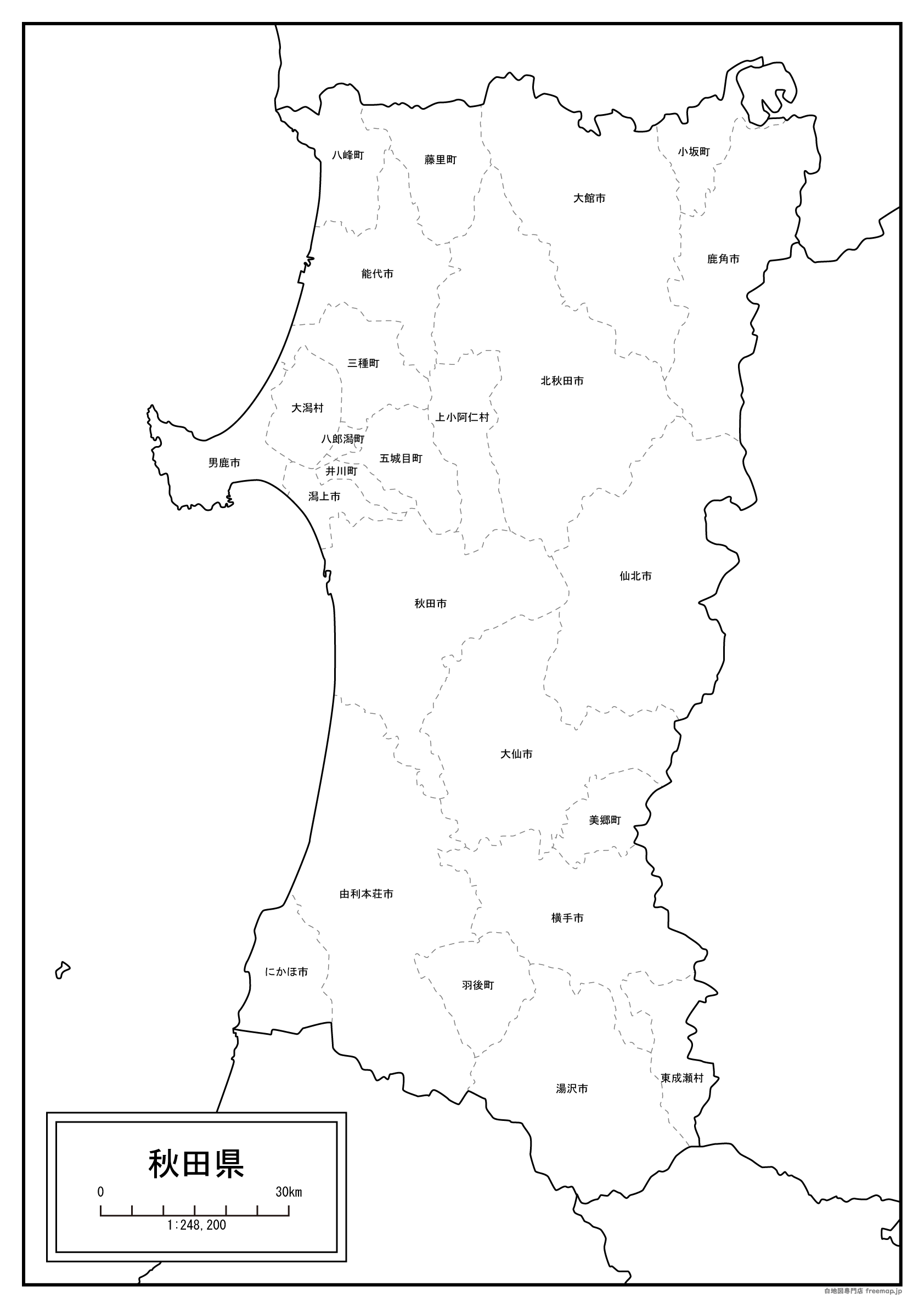

このページは秋田県の市町村の名称の由来をまとめたページになります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いため、複数の記事に分けています。

秋田県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

参考にしているページとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあること、ご了承ください。

仙北市の由来

2005年(平成17年)に、仙北市が誕生しました。

仙北の名称については対立があったこともあり、公募によって決定されたそうです。

ちなみに、当初の候補としては仙北は外されていたそうです。

ですが、最終的な候補が対立を解決する名称ではなかったことから、仙北に決定となりました。

仙北自体は秋田県において用いられてきた名称です。

大仙市の由来

2005年(平成17年)に、大仙市が成立しました。

大仙は合併された市町村の名称に由来しています。

大仙市は大曲市と仙北郡の町村が合併して誕生しました。

そして、それぞれの頭文字である「大」と「仙」をとったものになります。

これは公募によって集まったものから選考されたそうです。

にかほ市の由来

2005年(平成17年)に、にかほ市が誕生しました。

にかほの名称は「仁賀保」をひらがな読みしたものになります。

「仁賀保」は合併前に存在していた町名です。

名称の由来として諸説あるようで、アイヌ語でニレの木の皮を意味する「にかぷ」という言葉が転じたとする説があります。

また、「二ヶ保」が転じたとする説もあり、「保」は今でいう群などの行政単位を指すようです。

能代市の由来

1940年(昭和15年)に、能代市が成立しました。

能代の名称は「野代」から転じたものとされています。

地震などの影響で、「野に代わる」と読めることから現在の名称に変更されたそうです。

そして野代にも元となる字があり、「渟代」から転じたといわれています。

「ぬしろ」と呼び、アイヌ語で台地上の草原地といった意味の「ヌプシル」が語源ともされますが、諸説あるようです。

八郎潟町の由来

1956年(昭和31年)に、八郎潟町が成立しました。

名称の由来としては、県内にある八郎潟という湖から取っていると思われます。

八郎潟自体は、伝説に由来して名付けられました。

記述によると、八郎太郎という人物が龍へと姿を変えたそうです。

その後放浪を続け、この地を住み処として選んだといわれています。

八峰町の由来

2006年(平成18年)に、八峰町が成立しました。

名称の由来については、合併前の町村を合わせたものになります。

今回は「八森町」と「峰浜村」の2町村が合併しています。

上記の通り、それぞれの漢字1文字を組み合わせた名称です。

また、世界遺産である白神山地に関連して、「白神」の名称を用いる案もありましたが、一部反発があったようです。

補足

- 読み→「八森町(はちもりまち)」「峰浜村(みねはまむら)」「白神山地(しらかみさんち)」

東成瀬村の由来

1889年(明治22年)に、東成瀬村が成立しました。

東成瀬の名称の由来については情報が見つかりませんでした。

「東」という字に関しては秋田県の東側に位置していることに関連しているかもしれません。

また、「成瀬」に関しては、成瀬川がありますが、村の名称に関連しているかはわかりませんでした。

また詳しく分かり次第、追記していこうと思います。

藤里町の由来

1955年(昭和30年)に、藤里町が成立しました。

藤里の由来は、ある名称から一文字ずつ取ったものになります。

まず、合併前に存在していた「藤琴村」から「藤」の字を取っています。

そしてもう一つ合併された村で「粕毛村」があります。

そこの名勝地である「素波里」から「里」の字を取り、「藤里」の名称が誕生しました。

補足

- 読み→「藤琴村(ふじことむら)」「粕毛村(かすげむら)」

- 名勝→景色などが優れ、価値が高いもの。

美郷町の由来

2004年(平成16年)に、美郷町が成立しました。

美郷町の名称は、公募によって決定されました。

2800件程の応募があり、協議会によって絞られていきました。

最終的に5つの候補が残り、そこに美郷町が含まれています。

美しい故郷のイメージであったり、目指すものとして相応しいというのが理由として上がったそうです。

三種町の由来

2006年(平成18年)に、三種町が成立しました。

三種の名称は、川である三種川に由来しています。

三種川は合併前の3町に流れていた川だそうです。

この地域では生活や農業において、大切な役割を担っているとされています。

一体感を持って、活力あるまちづくりができるようにと願いをこめて名づけられました。

湯沢市の由来

1954年(昭和29年)に、湯沢市が成立しました。

湯沢の名称は「湯ノ原」という名称から転じたものとされています。

湯ノ原は戦いに敗れた武士が、ぬるま湯で体を癒していた地です。

諸説ありますが、そこに「松沢」という地名を合わせて「湯沢」になったそうです。

また単純に湯ノ原が、湯のでる沢ということで「湯沢」になったとする説もあります。

由利本荘市の由来

2005年(平成17年)に、由利本荘市が成立しました。

由利本荘の名称は公募によって決定されました。

この名称の理由としては単純で、合併前の市と町に関連しています。

まず、合併された中に本荘市があったことから「本荘」の名称が使われています。

そして7町も合併されましたが、これらは由利郡に属しており、「由利」の名称を先程の「本荘」と合わせました。

横手市の由来

1951年(昭和26年)に、横手市が成立しました。

横手の地名の由来に関してはほとんど情報はありませんでした。

横手市となる以前には1889年(明治22年)に横手町が存在しています。

そして、横手町が成立する以前にも「横手」の名称は使われています。

古くから使用されていることから情報があまりないと思われますが、氾濫を防ぐ為、川の横に土手を気づいたことから「横手」という名称が誕生したとする説があるようです。

コメント