更新情報:記事内容を更新(2025.3.4)

はじめに

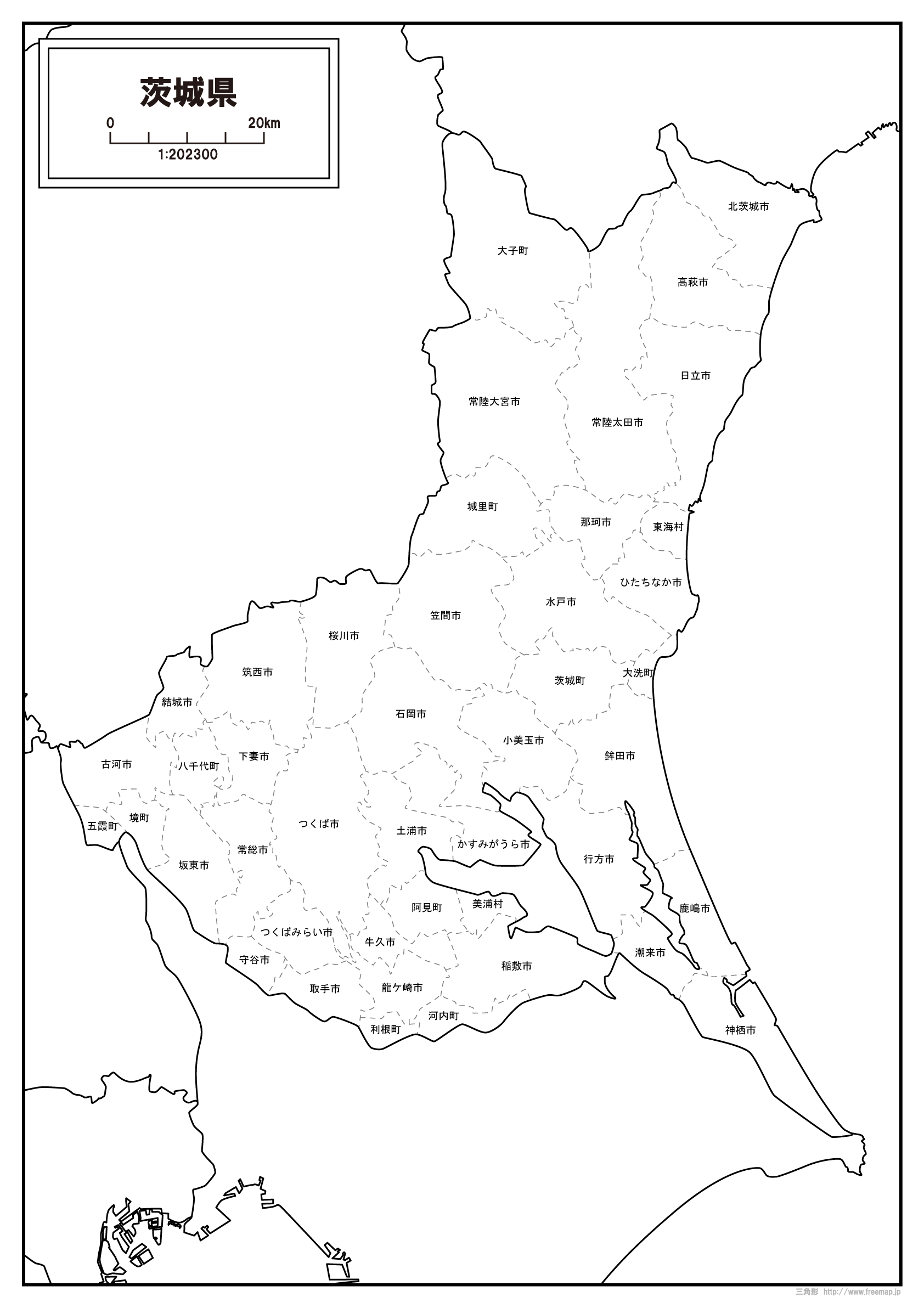

このページは、茨城県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

茨城県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

阿見町の由来

1945年(昭和20年)5月27日に、元々あった阿見村が町制を施行したことによって、阿見町が成立しています。

「阿見」という地名の由来については、まだ不明な部分もあるようで、詳しくは分かりませんでした。

見つけた情報によると、漁業で使う「網」から転じたものとする話もありましたが、「海」が転じたともされるようです。

古くには「海神社」という海の神を祀る神社を建てたとされ、それがいつしか「うみ」から「あみ」へと変化していきました。

ここから地名としても定着することとなり、「安見」など違う表記だったこともありますが、最終的に「阿見」に転じたようです。

- 読み方→「阿見町(あみまち)」

石岡市の由来

1954年(昭和29年)2月11日に、元々あった石岡町が市制を施行したことによって、石岡市が成立しました。

「石岡」は古くからある名称で、城の名称として使われていた後、そこから現在に至るまで地名として定着しています。

「石岡」という地名の由来については、一般的には定説はなく、諸説あるとのことでした。

調べていてよくみかけた説は、小高い丘を意味する「イワオカ」が由来であるという説です。

しかし、諸説あるとしながらも他の説の情報を見つけられなかったので、また何か発見でき次第、追記していきます。

- 読み方→「石岡市(いしおかし)」

潮来市の由来

2001年(平成13年)4月1日に、「潮来町」と「牛堀町」が合併、及び市制を施行したことによって、潮来市が成立しました。

古くには「伊多古」や「伊多久」「板来」などと表記されていましたが、これが変化していって「潮来」となったようです。

「潮来」の由来については、調べてみると2つの情報が見つかったので、今回それを紹介していこうと思います。

①徳川光圀が鹿島の潮宮神社の「潮」の読み方に興味を示し、「板来」から現在の字になったとする話。

②潮が海から川へ遡上してくる光景をみていた人々が、「潮」のことを「いた」と呼ぶことにちなんで「潮来」と表現した話。

- 読み方→「潮来市(いたこし)」「徳川光圀(とくがわみつくに)」「潮宮神社(いたみやじんじゃ)」「牛堀町(うしぼりまち)」

稲敷市の由来

2005年(平成17年)3月22日に、「江戸崎町」「新利根町」「東町」「桜川村」が合併、及び市制を施行したことによって、稲敷市が成立しました。

今回新しく市名をつけるにあたり公募が行われたそうで、その結果「稲敷市」と決定されたそうです。

稲敷市については、合併前の町村が「稲敷郡」に属していることに由来したものとなっています。

「稲敷」の名称を残したいという意見や、稲穂がそよぐ風景をイメージできるといった理由が決定のポイントでした。

ちなみに、稲敷郡は「河内郡」と「信太郡」の大部分の区域からできましたが、信太郡の古代郷名である「稲敷」からとったそうです。

- 読み方→「稲敷市(いなしきし)」「江戸崎町(えどさきまち)」「新利根町(しんとねまち)」「東町(あずままち)」「桜川村(さくらがわむら)」「信太郡(しだぐん)」

茨城町の由来

1955年(昭和30年)2月11日に、「長岡町」「川根村」「上野合村」「沼前村」が合併したことによって、茨城町が成立しています。

町名については公募が行われていたそうで、その結果「茨城町」と決定されることとなりました。

茨城町の名称が採用された理由については、まず茨城県の中央部に位置していることが挙げられます。

そして、将来的に茨城県内において、代表的な町として繁栄させていく意味を込めたそうです。

ちなみに「茨城」の地名については、「茨で築いた城」が由来としている説などがあります。

- 読み方→「茨城町(いばらきまち)」「長岡町(ながおかまち)」「川根村(かわねむら)」「上野合村(かみのあいむら)」「沼前村(ぬまさきむら)」

牛久市の由来

1986年(昭和61年)6月1日に、元々あった牛久町が市制を施行したことによって、牛久市が成立しました。

「牛久」という地名については、諸説あるとのことなので、今回3つ紹介していこうと思います。

①現在の龍ケ崎市にあたるが、怠け者だった小僧が牛になってしまい、沼に身を投げた昔話があり、そこから「牛食う沼」、転じて「牛久沼」となり地名となったとする説。

②「潮が来る」といったことから「ウシク」と転じ、現在の「牛久」の表記へと変わっていった説。

③鵜が多く生息していたことから「鵜宿」もしくは「卯宿」が転じて「ウシク」となったする説。

- 読み方→「牛久市(うしくし)」「潮(うしお)」「鵜(う)」「鵜宿(うしゅく)」

大洗町の由来

1954年(昭和29年)11月3日に、「磯浜町」と「大貫町」が合併したことによって、大洗町が成立しています。

「大洗」という地名は古くからありましたが、合併にあたって「大洗町」命名された理由については分かりませんでした。

そんな「大洗」の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①太平洋の荒波によって、海岸が洗われているようにみえる様子から「大洗」となったとする説。

②大晦日に降る雨のことを意味する「鬼洗い」に由来して、転じて「大洗」となったとされる説。

- 読み方→「大洗町(おおあらいまち)」「磯浜町(いそはままち)」「大貫町(おおぬきまち)」

小美玉市の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「小川町」「美野里町」「玉里村」が合併、及び市制を施行したことによって、小美玉市が成立しました。

合併前の町村には「小美玉」の名称はなく、市名は公募が行われたことで決まったものになります。

「小美玉」の由来としてはシンプルなもので、合併された町村名から頭文字をとった合成地名です。

合成地名とした理由としては、それぞれの文字をとることで、公平と融和、団結といったことを表現できるという意見がありました。

その他にも、「小さな玉が美しく磨かれていく、そんな夢のもてる市になるように」など、それぞれ様々な想いがあったようです。

- 読み方→「小美玉市(おみたまし)」「小川町(おがわまち)」「美野里町(みのりまち)」「玉里村(たまりむら)」

笠間市の由来

1955年(昭和30年)8月1日に、元々あった笠間町が市制を施行したことによって、笠間市が成立しました。

「笠間」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①土地の形が「すげ笠」に似ており、すげ笠を裏返したときのように、土地の間に里があるようにみえることから、「笠間」となった説。

②自然地勢によるもので、これが「風間」と呼ばれたことから、転じて「笠間」となったとする説。

③湿地帯の竹藪の立つ間が開けていたことから、「竹が立つ間」=「笠間」となったとする説。

- 読み方→「笠間市(かさまし)」「風間(かざま)」

鹿嶋市の由来

1995年(平成7年)9月1日に、「鹿島町」と「大野村」が合併、及び「鹿嶋市、町」と改称、同日市制を施行したことによって、鹿嶋市が成立しています。

一度「鹿島」から「鹿嶋」へと改称している理由ですが、当初は「鹿島市」とする予定となっていました。

しかし、既に佐賀県に「鹿島市」があったことから、混同を防ぐために現在の字へと変更されたようです。

「鹿嶋」という地名の由来については諸説ありますが、「カシシマ」から転じたとする説が有力といわれています。

「カシシマ」とは、船を繋ぎ止めるための「カシ」という植物がある「島」からできた名称です。

- 読み方→「鹿嶋市(かしまし)」「大野村(おおのむら)」

神栖市の由来

2005年(平成17年)8月1日に、神栖町が「波崎町」を編入、同日市制を施行したことによって、神栖市が成立しました。

「神栖」という名称は、1955年(昭和30年)の合併により、「神栖村」が成立し、このときに命名されたものです。

それぞれの文字で由来が異なっており、「神」は神之池という神栖市内にある池が由来となっています。

そして、「栖」の字は同じく神栖市内にある神社が由来で、「息栖神社」から文字を取ったものです。

これらの文字を一緒に合わせて「神栖」となり、現在に至るまで地名として残っています。

- 読み方→「神栖市(かみすし)」「神之池(ごうのいけ)」「息栖(いきす)」「波崎町(はさきまち)」

コメント