更新情報:記事内容を更新(2025.2.26)

はじめに

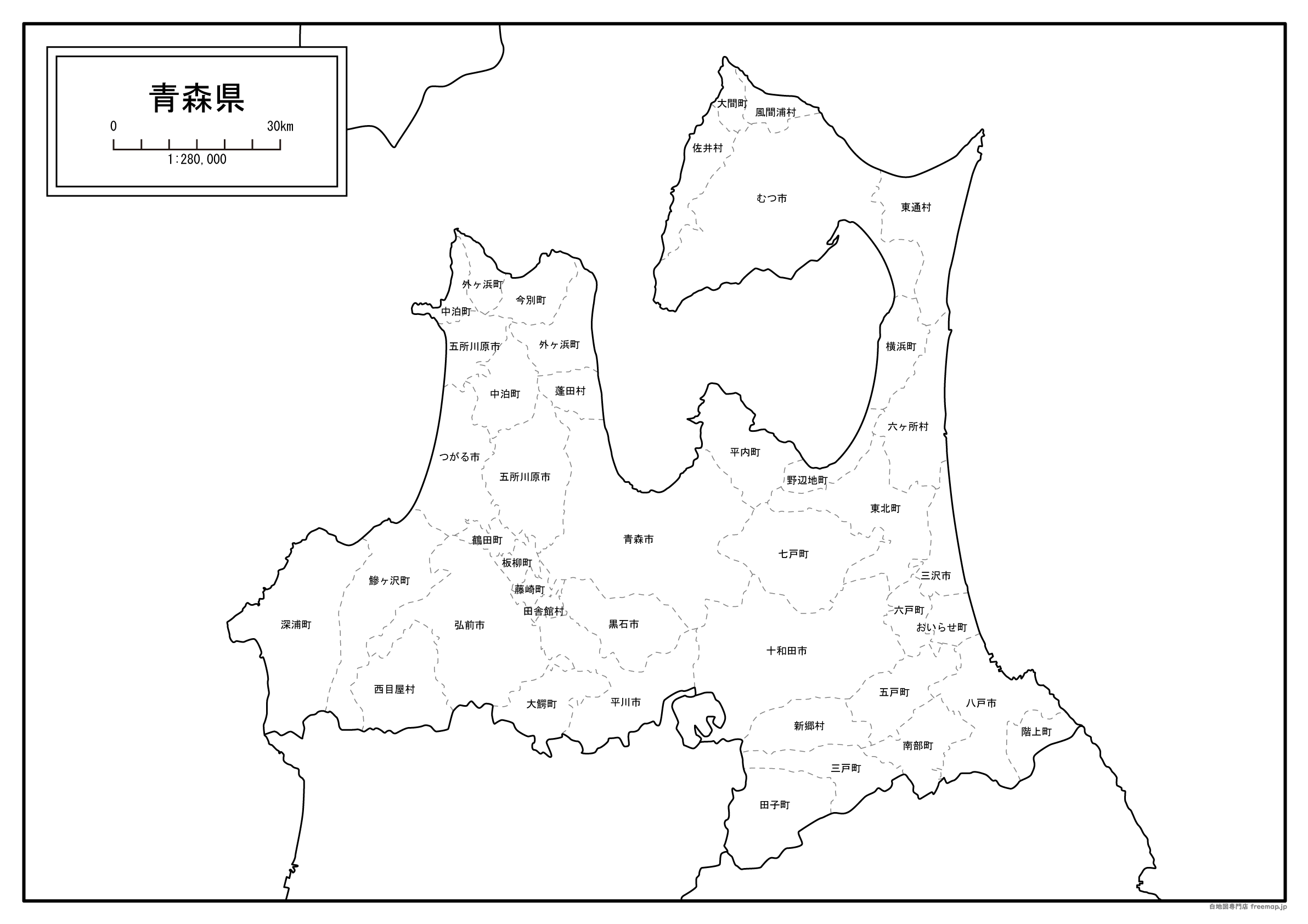

このページは、青森県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

青森県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

平内町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「小湊町」「東平内村」「西平内村」が合併したことによって平内町が成立しました。

「平内」という名称については、アイヌ語の「ピラナイ」という言葉が、由来とされているようです。

意味合いとしては、「ピラ」は山と山の間、「ナイ」は河川の意味があり、このことから、「山と山の間をながれる川」となります。

合併前の村の名称をみてもらうと分かる通り、「平内」という名称はこの町ができる以前から存在する地名です。

今回町名を決めるにあたり、歴史的にも意義の深い地名であるとして、命名するに至ったとしています。

- 読み方→「平内町(ひらないまち)」「東平内村(ひがしひらないむら)」「西平内村(にしひらないむら)」

弘前市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、弘前城下の大部分の区域をもって弘前市が成立しました。

「弘前」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回3つ紹介していこうと思います。

①北海道への海上交通の要地となっており、その地勢が広かったことから、「広崎」と呼ばれ、これが転じたとする説。

②同じく「広崎」から転じたものとされるが、南にある長崎に対して、北にある広崎となっていた説。

③北海道までの海を「びろ」と呼んでおり、そこから岬を「びろがさき」と呼んでいたのが、「ひろさき」に転じたとする説。

- 読み方→「弘前市(ひろさきし)」

深浦町の由来

1926年(大正15年)4月1日に、元々あった深浦村が町制を施行したことによって、深浦町が成立しています。

「深浦」という名称の由来については、調べてみましたが情報を見つけることができませんでした。

前身である深浦村は1889年(明治22年)の町村制施行時、6つの村が合併したことで成立し、この時点では既に深浦村はあったようです。

推測とはなってしまいますが、この地域は海に面しており、港もあったことから、それに関連した名称なのかもしれません。

こちらについては、また何か詳しい情報が見つかったら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「深浦町(ふかうらまち)」

藤崎町の由来

1923年(大正12年)5月20日に、元々あった藤崎村が町制を施行したことによって、藤崎町が成立しました。

「藤崎」という名称については、ある伝説にちなんで「藤の咲く里」が由来といわれています。

元々この場所は「沼洲村」と呼ばれており、田村麻呂という武将が蝦夷討伐にやってきたそうです。

その後沼洲村に着いた際、悪霊に襲われたが返り討ちにし、その記念として神社を建てたといわれています。

目印として藤のムチを立て、そこから藤の花がきれいに咲くようになり、藤の咲く里「藤咲村」と呼ばれたから現在の表記へと転じたとされていました。

- 読み方→「沼洲村(ぬますむら)」「田村麻呂(たむらまろ)」

三沢市の由来

1958年(昭和33年)9月1日に、元々あった大三沢町が改称、同時に市制を施行したことによって、三沢市が成立しています。

今回、市制を施行するにあたり、何故改称されたのかについては、情報を見つけることができませんでした。

また、「三沢」という名称の由来についても、不明な部分もありますが、今回2つの情報が見つかりましたので紹介します。

①水のある沢が集まっていることから「三つ沢」となり、これに由来して「三沢」となった説。

②沢は川などを表しており、ミも水を表すことから、同じ意味をもつ言葉を掛け合わせた「三沢」となった説。

- 読み方→「三沢市(みさわし)」「大三沢町(おおみさわちょう)」

むつ市の由来

1960年(昭和35年)8月1日に、元々あった大湊田名部市が改称したことによってむつ市が成立しました。

前身である大湊田名部市は、合併により成立していますが、「大湊町」と「田名部町」を合併したことによる合成地名となっています。

今回何故「むつ市」と改称することに至ったのかについては、情報を見つけることができませんでした。

市名については、東北地方の北部が「陸奥国」と呼ばれていたこと、陸奥湾に面した場所であることに由来したものだそうです。

ひらがなになっているのは、単純に陸奥が当て字で読みにくいことに関連しているとされています。

- 読み方→「大湊田名部市(おおみなとたなぶし)」「陸奥国(むつのくに)」

横浜町の由来

1956年(昭和31年)に4月1日、元々あった横浜村が町制を施行したことによって、横浜町が成立しました。

前身である横浜村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前より横浜村の名称はあったようです。

「横浜」という名称については、当時長く伸びている浜があったことに由来したものといわれています。

山もあった関係から細長い地形となっており、そのことから「横にのびている浜」などといったことから、命名されました。

今でもこの地域には砂浜海岸があり、この町にはぴったりの名称なのではないかと思っています。

- 読み方→「横浜町(よこはままち)」

蓬田村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、7つの村の区域をもって蓬田村が成立しました。

町村制により成立する以前より、蓬田村と呼ばれる村はあり、歴史的にも長い地名だと考えられます。

「蓬田」という名称の由来については、調べてはみましたが詳しいことは分かりませんでした。

見つかった情報を考えると、蓬田氏という豪族に由来したものではないかとされているようです。

この蓬田氏はこの地域にあった蓬田城の城主であったことから、地名となっていてもおかしくはないのかなと思います。

- 読み方→「蓬田村(よもぎたむら)」

六戸町の由来

1957年(昭和32年)10月1日に、元々あった六戸村が町制を施行したことによって、六戸町が成立しました。

「六戸」の名称についてですが、当時9つに地区を分けられ、一戸~九戸までの地名がつけられたそうです。

ここは第六地区、つまり「六戸」と地名がついており、このことに由来したものとなっています。

ここででてくる「戸」というのが地区を表したものといわれていますが、その由来には諸説あるそうです。

牧場の木戸が由来とする説や、兵隊が駐留していた拠点である、「柵戸」に由来した説などがありました。

- 読み方→「六戸町(ろくのへまち)」「一戸(いちのへ)」「九戸(くのへ)」「柵戸(きのへ)」

六ヶ所村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、六ヶ所村が成立しています。

今回その町村制に伴って、「出戸」「鷹架」「平沼」「尾駮」「倉内」「泊」の村の区域が合併されています。

「六ヶ所村」の名称についてですが、上記の合併された村の数に由来したものとなるようです。

つまり、6ヶ所の村を合併したことから、六ヶ所村という名称になったという考えになります。

余談とはなりますが、六ヶ所村は馬の産地として知られていたようで、合併前の名称は馬にちなんだものだそうです。

- 読み方→「六ヶ所村(ろっかしょむら)」「出戸(でと)」「鷹架(たかほこ)」「平沼(ひらぬま)」「尾駮(おぶち)」「倉内(くらうち)」「泊(とまり)」

コメント