更新情報:記事内容を更新(2025.2.26)

はじめに

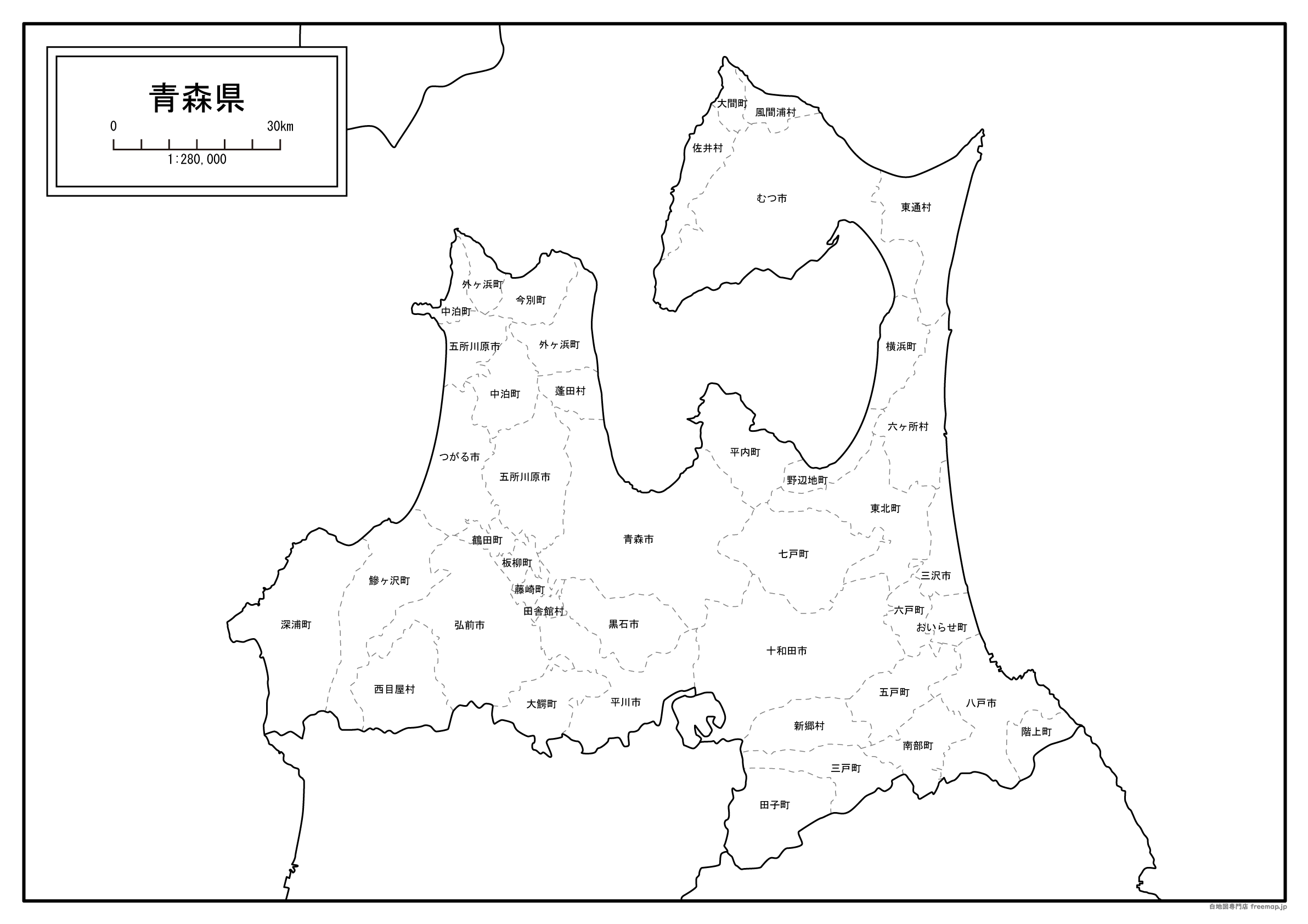

このページは、青森県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

青森県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

東北町の由来

1963年(昭和38年)11月1日に、元々あった甲地村が改称及び、町制を施行したことによって、東北町が成立しています。

町名である「東北」の由来については、情報を見つけることが現段階ではできませんでした。

青森県は東北地方に位置しており、必然的に東北町の場所も、東北地方に位置することになります。

憶測にはなってしまいますが、この東北地方に位置していることから、「東北町」となったと考えることもできそうです。

改称された経緯についても分からなかったので、また何か情報を見つけ次第追記していこうと思います。

- 読み方→「東北町(とうほくまち)」「甲地村(かっちむら)」

十和田市の由来

1956年(昭和31年)10月10日に、元々あった三本木市が、改称したことによって十和田市が成立しました。

「十和田市」という名称の由来については、十和田湖にちなんで名付けられたとしています。

十和田湖はここ十和田市と、秋田県にもまたがっており、日本で3番目に深い水深を誇る湖です。

「十和田」自体の名称については、アイヌ語の「トーワタラ」という言葉が由来となっています。

「トー」とは湖、「ワタラ」が岩を意味していて、「岩の多い湖」という意味となるようです。

- 読み方→「三本木市(さんぼんぎし)」

中泊町の由来

2005年(平成17年)3月28日に、「中里町」と「小泊村」が合併したことによって、中泊町が成立しました。

町名である「中泊」という名称については、今回合併された2つの町村名に由来したものとなっています。

表記をみてもらうと分かる通り、中里町から「中」を、「小泊村」から「小」の字をとった合成地名です。

ちなみに、合併以前の「中里」の名称については由来が分かりませんでしたが、「小泊」は「ポン・トマリ」に由来するとされています。

「ポン・トマリ」とはアイヌ語で「小さな港」を意味していて、これが転じたものだそうです。

- 読み方→「中泊町(なかどまりまち)」「中里町(なかさとまち)」「小泊村(こどまりむら)」

南部町の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「南部町」「名川町」「福地村」が合併したことによって、南部町が成立しました。

ちなみに合併される以前の南部町は、読み方が「なんぶまち」であり、現在の読み方とは異なっています。

他の町村に配慮した結果なのか調べましたが、こちらについては情報を見つけることができず不明です。

この地域は南部藩発祥の地とされており、「南部」という名称は「南部氏」に由来したものとなります。

南部氏とは現在の山梨県に相当する甲斐国出身である豪族で、南部藩の藩主となっていました。

- 読み方→「南部町(なんぶちょう)」「名川町(ながわまち)」「福地村(ふくちむら)」「甲斐国(かいのくに)」

西目屋村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行された際、9つの村が合併されたことによって西目屋村が成立しました。

合併された村の名称を見てみると、「西目屋村」がなかったことから、村名に関しては今回新しく付けられたものと考えられます。

ただし、「西目屋」という名称の由来に関しては情報を見つけることができず、分かりませんでした。

「西」という名称は津軽地方の西部に位置していることから、これに関連したものかもしれません。

名称の由来に関しては、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思っています。

- 読み方→「西目屋村(にしめやむら)」「津軽(つがる)」

野辺地町の由来

1897年(明治30年)8月29日に、元々あった野辺地村が町制を施行したことによって、野辺地町が成立しました。

「野辺地」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①「ヌプンペッ」もしく「ヌップペッ」という、アイヌ語で「野を流れる川」を意味する言葉に由来する説。

②上記と同じく、「野を流れる川」を意味する、「ノンベチ」というアイヌ語に由来するとしている説。

③「野」は自然の広い地を意味し、「辺地」とはその周辺を意味しているとされ、合わせて「野辺地」となったとする説。

- 読み方「野辺地町(のへじまち)」

階上町の由来

1980年(昭和55年)5月1日に、元々あった階上村が町制を施行したことによって、階上町が成立しました。

前身である階上村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に合併により成立しているようです。

そのときは「階上」という名称はなかったことから、このときに「階上」と命名されたと考えられます。

由来については諸説あるとしながらも、「階上岳」に由来したものといわれ、階上岳とは階上町と岩手県の洋野町の境にある山です。

一説には合併に伴って、階上岳の麓にある村を統合する名称として、「階上」と名付けられたとされています。

- 読み方→「階上町(はしかみちょう)」「階上岳(はしかみだけ)」「洋野町(ひろのちょう)」

八戸市の由来

1929年(昭和4年)5月1日に、「八戸町」「小中野町」「湊町」「鮫村」が合併及び市制を施行したことによって、八戸市が成立しました。

「八戸」という名称については、古くに「糠部郡」が置かれた際、9つの地区に分けたことに由来しています。

この分けられた地区の名称が「一戸」から「九戸」であり、ここは「八戸」にあたる地域です。

ここででてくる「戸」とは、単純に地区を意味しますが、その由来には諸説あるといわれています。

牧場の木戸に由来するという説から、兵隊が駐留していた拠点「柵戸」に由来する説があるようです。

- 読み方→「八戸市(はちのへし)」「小中野町(こなかのまち)」「湊町(みなとまち)」「鮫村(さめむら)」「糠部郡(ぬかのぶぐん)」「一戸(いちのへ)」「九戸(くのへ)」「柵戸(きのへ)」

東通村の由来

1889年(明治22年)、町村制が施行されたことにより、12の村が合併したことで東通村が成立しました。

今回村の名称を省略していますが、合併以前には東通村の名称はなく、このときにつけられたようです。

「東通」の名称については、東通村とも繋がっている、北浜街道に由来したものとされるようです。

北浜街道は青森県の八戸市とむつ市川台を結ぶ街道となっており、別名「東通り」と呼ばれています。

このことから、「東通村」となりましたが、どのような経緯で命名されたのかは分かりませんでした。

- 読み方→「東通村(ひがしどおりむら)」「北浜街道(きたはまかいどう)」

平川市の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「尾上町」「平賀町」「碇ヶ関村」が合併及び、市制を施行したことによって平川市が成立しました。

新しく市名をつけるにあたり、一般公募が行われたそうで、その結果「平川市」と決定されたそうです。

名称については、実際にこの地域に流れている川である、「平川」に由来したものとなっています。

米作地帯に流れていることもあり、経済や産業としても、この地域では欠かすことのできない重要な川だそうです。

このことから、心をひとつに清らかに、途絶えない発展という願いをこめて、平川市となりました。

- 読み方→「平川市(ひらかわし)」「尾上町(おのえまち)」「平賀町(ひらがまち)」「碇ヶ関村(いかりがせきむら)」

コメント