更新情報:記事内容を更新(2025.2.24)

はじめに

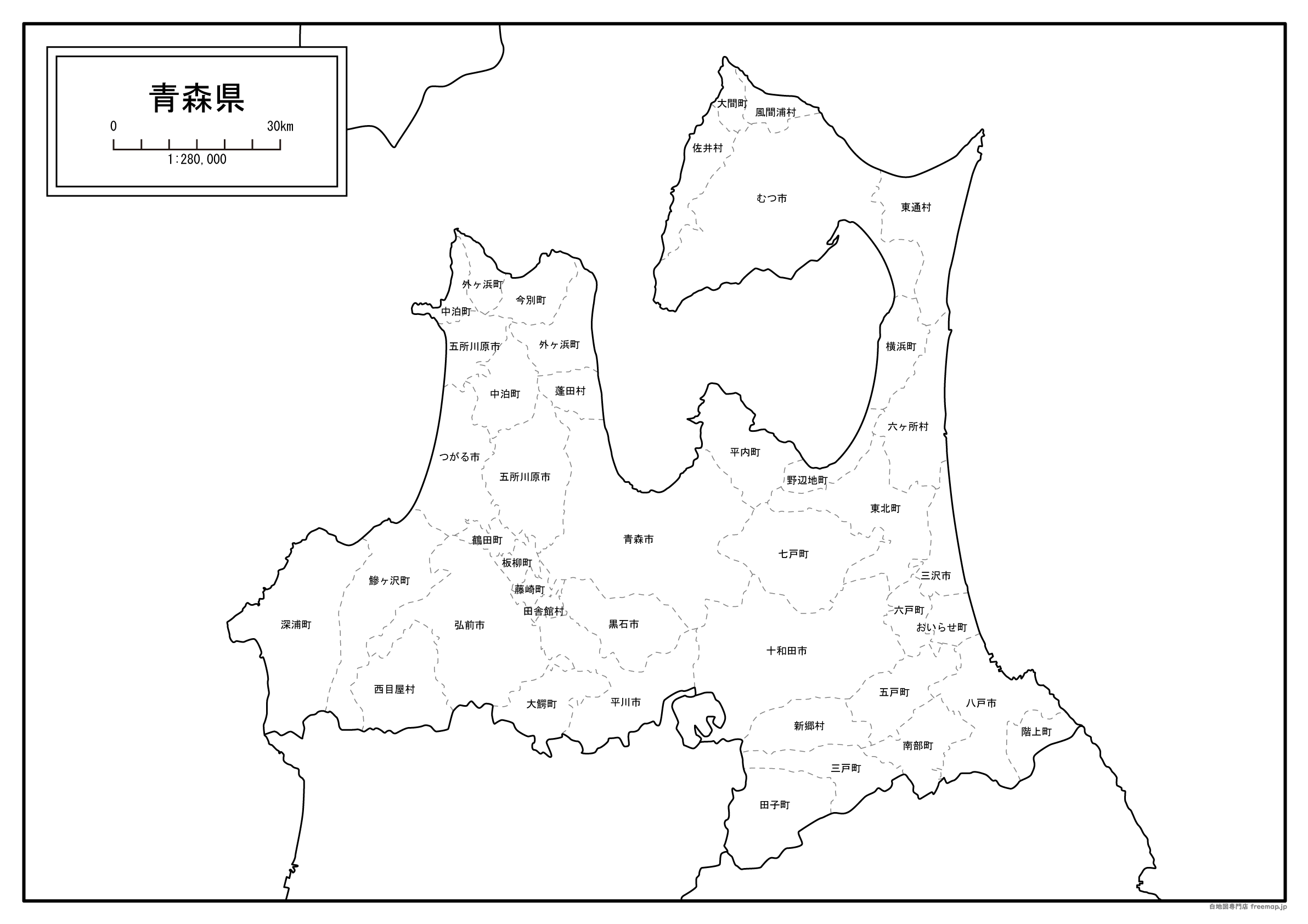

このページは、青森県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

青森県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

五所川原市の由来

1954年(昭和29年)10月1日に、「五所川原町」「栄村」「中川村」「三好村」「長橋村」「松島村」「飯詰村」が合併及び市制を施行したことによって、五所川原市が成立しました。

「五所川原」という名称の由来については、諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①御所権現社と呼ばれる天皇を祀った神社が、水害によって度々流されていたといわれている。

それがいつもこの地域に流れ着いていたことから、「御所川原」と呼ばれ、転じて「五所川原」となった説。

②この地域には流れている岩木川に、5箇所の大きな川原ができたことから、「五所川原」となった説。

- 読み方→「五所川原市(ごしょがわらし)」「栄村(さかえむら)」「中川村(なかがわむら)」「三好村(みよしむら)」「長橋村(ながはしむら)」「松島村(まつしまむら)」「岩木川(いわきがわ)」

五戸町の由来

1915年(大正4年)11月1日に、元々あった五戸村が町制を施行したことによって、五戸町が成立しました。

「五戸」の由来ですが、平安時代後期になると、「糠部郡」と呼ばれる群が置かれましたが、その際1~9までの地区に分けられたそうです。

それぞれの地区の名前が「一戸」から「九戸」と命名されており、その中の「五戸」がこの地域となります。

ちなみに「戸」とは単純に地区という意味合いであるされていますが、由来には諸説あるそうです。

牧場の木戸に由来するといった説や、兵隊が駐留していた拠点、「柵戸」が由来であるという説などがあります。

- 読み方→「五戸町(ごのへまち)」「糠部郡(ぬかのぶぐん)」「一戸(いちのへ)」「九戸(くのへ)」「柵戸(きのへ)」

佐井村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、「佐井村」と「長後村」の区域をもって、佐井村が成立しました。

このことから分かる通り、既にこのときには「佐井」という地名があったことが分かっています。

「佐井」という名称については、「イブリサエ」と呼ばれる人々に由来しているとする説があるそうです。

この人々は朝廷に協力するために集められたそうで、そこでは北方の蝦夷討伐といったことがありました。

ここで登場するイブリサエが「サイ」に転じて、現在の表記へとなっていったと考えられています。

- 読み方→「佐井村(さいむら)」

三戸町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制の施行にともなって、三戸町が成立することとなりました。

元々あった町村が合併されたことによって三戸町が成立しましたが、合併前の町村には「三戸」の名称はありません。

何故三戸町となったのかは情報が見つかりませんでしたが、この地域は「三戸郡」に属していることから、これに由来したものではないかと考えられそうです。

「三戸」の名称については、この辺りの地域が「一戸」~「九戸」までの9つの地区に分けられたことに由来しています。

「戸」については牧場の木戸に由来するという説や、兵隊が駐留していた拠点「柵戸」に由来するといった説があるようです。

- 読み方→「三戸町(さんのへまち)」「一戸(いちのへ)」「九戸(くのへ)」「柵戸(きのへ)」

七戸町の由来

1902年(明治35年)9月1日に、元々あった七戸村が町制を施行したことによって、七戸町が成立しました。

古くには「糠部郡」という郡が置かれ、その中で「一戸」~「九戸」までの9つの地区に分けられたそうです。

「七戸」という名称はここからきたものでありますが、「戸」の由来については諸説あるとされていました。

基本的には地区を分けていたことから、単純に七戸であれば「第7地区」といった意味合いであるそうです。

その他、牧場の木戸に由来するとしている説、兵隊の駐留していた拠点である「柵戸」に由来するといった説もあります。

- 読み方→「七戸町(しちのへまち)」「糠部郡(ぬかのぶぐん)」「一戸(いちのへ)」「九戸(くのへ)」「柵戸(きのへ)」

新郷村の由来

1955年(昭和30年)7月29日に、「戸来村」と「野沢村」の一部が合併したことによって、新郷村が成立しました。

合併された2つの村を見てみても分かる通り、「新郷」という名称はこのときに命名されたものとなっています。

この「新郷」の由来についてですが、有力な情報といったものを見つけることができませんでした。

しかし、名称から考えると、合併によってできた「新しい郷」を意味したものではないかと考えられそうです。

こちらの由来ついては、また何か情報が詳しく分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「新郷村(しんごうむら)」「戸来村(へらいむら)」「野沢村(のざわむら)」

外ヶ浜町の由来

2005年(平成17年)3月28日に、「蟹田町」「三厩村」「平舘村」が合併されたことによって、外ヶ浜町が成立しました。

合併前の町村には「外ヶ浜」の名称はありませんが、地名自体は古くからあったとされています。

範囲については情報によりズレがあったりしますが、津軽海峡と陸奥湾に面した地域を指す地名であったようです。

「外ヶ浜」という名称については、「率土の浜」が由来ではないかと考えられていました。

「率土の浜」とは、続いていた陸地が尽きる場所といった意味や、国土の終端を意味したものです。

- 読み方→「外ヶ浜町(そとがはままち)」「蟹田町(かにたまち)」「三厩村(みんまやむら)」「平舘村(たいらだてむら)」「津軽海峡(つがるかいきょう)」「陸奥湾(むつわん)」「率土の浜(そっとのひん)」

田子町の由来

1928年(昭和3年)11月10日に、元々あった田子村が町制を施行したことによって、田子町が成立しました。

「田子」という名称の由来については諸説あるといわれていますが、「タプコプ」に由来するといった説があるようです。

「タプコプ」とはアイヌ語の言葉であり、意味としては小高い丘を指したものとなっています。

これが転じて「田子」という地名ができたというのが、現在有力な説となっているとのことでした。

この地域にはアイヌの人々が先に住んでいたことから、アイヌ語由来の地名がいくつかあるそうです。

- 読み方→「田子町(たっこまち)」

つがる市の由来

2005年(平成17年)2月11日に、「木造町」「森田村」「柏村」「稲垣村」「車力村」が合併及び市制を施行したことによって、つがる市が成立しました。

「津軽」は青森県においては有名な地名であり、新市名をつけるにあたり、ひらがな表記で「つがる市」となっています。

しかし、市名の由来であったり、ひらがな表記になった理由については、情報を見つけることができませんでした。

推測とはなってしまいますが、合併される以前、これらの町村は「西津軽郡」に属していたことに由来したものかもしれません。

また、郡名だけではなく、地域として「津軽地方」に位置していたことから、合わせて由来になった可能性もあります。

- 読み方→「木造町(きづくりまち)」「森田村(もりたむら)」「柏村(かしわむら)」「稲垣村(いながきむら)」「車力村(しゃりきむら)」

鶴田町の由来

1941年(昭和16年)10月1日に、元々あった鶴田村が町制を施行したことによって、鶴田町が成立しました。

「鶴田」という名称については、漢字をみてもらうと分かる通り、鶴に由来したものとなっています。

江戸時代より、この場所には多くの鶴が飛来してきたそうで、このことから「鶴田」と呼ばれました。

現在においても鶴をモチーフにしたまちづくりが進められており、鶴とは切り離せない町です。

また、鶴田町には丹頂鶴自然公園があり、ここでは鶴を飼育しており、鶴を間近で見られる場所として知られています。

- 読み方→「鶴田町(つるたまち)」

コメント