更新情報:記事内容を更新(2025.2.23)

はじめに

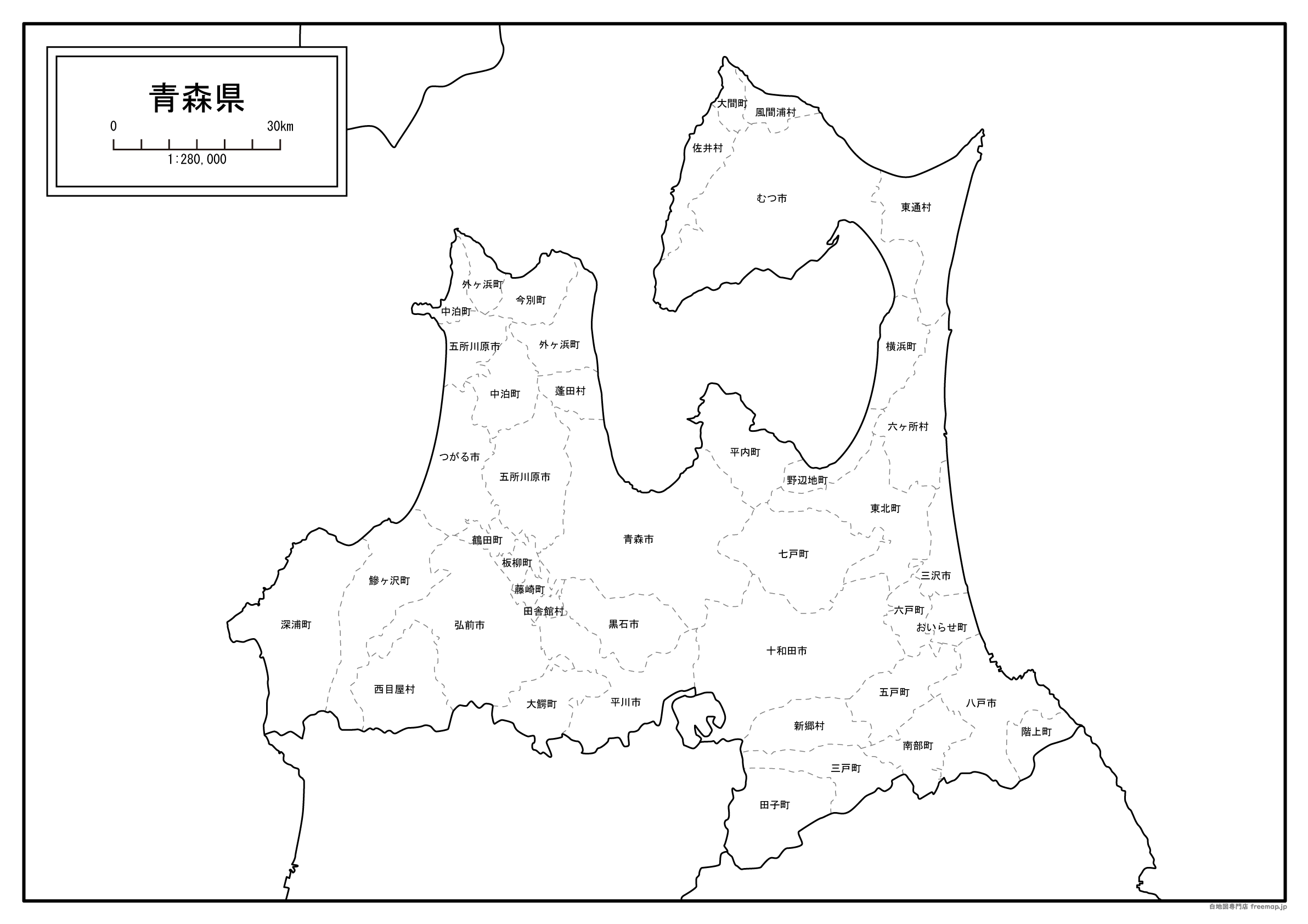

このページは、青森県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

青森県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

青森市の由来

1898年(明治31年)4月1日に、元々あった青森町が市制を施行したことによって、青森市が成立しました。

「青森」という名称については、名前にもある通り「青い森」があったことに由来しています。

港町でもあったこの地域では、船が港に入る際、青々と繁った小高い森を目印にしていたそうです。

このことから、漁師達は次第にその森のことを「青森」と呼び、それが地名として定着しました。

ちなみに、由来となったその小高い森ですが、現在既に姿を消してしまっているとのことです。

鰺ヶ沢町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、「田中町」「七ツ石町」「米町」「本町」「浜町」など計11町が合併したことによって、鰺ヶ沢町が成立しました。

「鰺ヶ沢」という名称の由来については諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①小川に鰺がたくさんのぼっていたことことから、「鰺ヶ沢」と呼ばれるようになったとする説。

②鰺が大量にとれたことから「鰺屋沢」と呼ばれており、これが転じて「鰺ヶ沢」となった説。

③古くからの地図に「アシが沢」と書かれた場所があったことから、これにちなんでいる説。

板柳町の由来

1920年(大正9年)4月1日に、元々あった板柳村が町制を施行したことによって、板柳町が成立しました。

ちなみに前身である板柳村は、以前は「板屋野木村」であったようで、これが改称されたことにより成立しています。

「板柳」という名称については、「イタヤ」と「ヤナギ」の2つの木に由来したものだそうです。

この地域には岩木川という川があり、この東岸にはイタヤとヤナギの巨大な木がありました。

このことから、それぞれの木の名称をまとめて「イタヤナギ」という名称ができたといわれています。

- 読み方→「板屋野木村(いたやのきむら)」「岩木川(いわきがわ)」

田舎館村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、田舎館村が成立することとなりました。

「田舎館」という名称の由来については、詳しいことはまだ分かっていないこともあるようです。

あくまで一つの説となるようですが、水田も多くあったことから、「田舎」は田んぼなど稲作に由来したものとされています。

「館」についてはそのまま館を意味したものとなり、武将の館がこの地域にあったことに由来したものです。

これらの由来をそれぞれ合わせたことで、「田舎館」という名称ができたとのではと考えられます。

今別町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「今別村」と「一本木村」が合併及び町制を施行したことによって、今別町が成立しました。

「今別」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①アイヌ語で「焼く川」の意味をもつ、「イマ・ペッ」が転じて「今別」となったとする説。

②伝説では源義経が北上する途中、大雨が降ったあとに、この地域の川を見に行ったとされている。

その際、水量が一気に増えており、浅瀬が淵になっていたということから「今淵」と呼び、それが転じたとする説。

- 読み方→「一本木村(いっぽんぎむら)」「源義経(みなもとのよしつね)」「今淵(いまぶち)」

おいらせ町の由来

2006年(平成18年)3月1日に、「下田町」と「百石町」が合併されたことによって、おいらせ町が成立しました。

合併された町をみてもらうと分かる通り、元々あった名称ではなく、新たに付けられた名称です。

「おいらせ」という名称については、町内に流れている「奥入瀬川」に由来したものとなります。

漢字ではなく、ひらがな表記になっている理由としては、親しみやすさの他、奥入瀬渓流にある地域と区別するためだそうです。

ちなみに、「奥入瀬川」の名称についてですが、これは奥に入るほど瀬が多くなることに由来したものとされています。

- 読み方→「下田町(しもだまち)」「百石町(ももいしまち)」「奥入瀬川(おいらせがわ)」

大間町の由来

1942年(昭和17年)11月3日に、元々あった大奥村が町制を施行したことによって、大間町が成立しています。

「大間」という名称の由来についてですが、こちらは情報を見つけることができませんでした。

前身の大奥村は「大間村」と「奥戸村」の区域に成立したもので、これは合成地名であるということが分かります。

また、合併された村をみてみると、既にこのときから、「大間」という地名はあったようです。

町制施行の際、なぜ名称も変更に至ったのかも含めて、また何か分かり次第、追記をしていこうと思います。

大鰐町の由来

1923年(大正12年)4月1日に、元々あった大鰐村か町制を施行したことによって、大鰐町が成立しました。

「大鰐」というの名称については、元を辿ると大きな阿弥陀如来の像があったことに由来するといわれています。

この大きい像は「大阿弥陀」と呼ばれ、次第に「大阿弥」などと呼ばれるようになりました。

更にそこからも表記は変わっていき、「大安国寺」、そしてアイヌ語で森林のある谷間を意味する「大姉」へと変化していったとされています。

最終的には、鰐が住んでいた伝説になぞらえた、もしくは鰐が仏教の守護神であることに結びつけて、「大鰐」になったそうです。

- 読み方→「阿弥陀如来(あみだにょらい)」「大阿弥陀(おおあみだ)」「大阿弥(おおあみ)」「大安国寺(おおあに)」「大姉(おおあね)」

風間浦村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、風間浦村が成立しています。

この村が成立する際、「下風呂村」「易国間村」「蛇浦村」の区域が風間浦村となりました。

この3つの村をみてもらうと分かる通り、「風間浦」という名称の由来はこれらの村名に由来したものです。

具体的にいうと「下風呂」の「風」、「易国間」の「間」、「蛇浦」の「浦」といった感じに、それぞれ1文字ずつとっています。

どのような経緯で、このようになったのかについては、特に分かる情報は見つかりませんでした。

- 読み方→「下風呂(しもふろ)」「易国間(いこくま)」「蛇浦(へびうら)」

黒石市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「黒石町」「中郷村」「六郷村」「山形村」「浅瀬石村」が合併及び市制を施行したことによって、黒石市が成立しました。

「黒石」という名称については、「国栖」に由来したものではないかといわれているようです。

「国栖」とは、東北地方付近や北海道の地域に、当時住んでいた蝦夷と呼ばれる人々の土地のことを意味するとしています。

これがまず「クルシ」と変化して、ここから更に「クロイシ」へと転じたとされるそうです。

ただし、あくまでよく唱えられている説の一つであるとしていて、不明な部分もあるといわれています。

- 読み方→「中郷村(なかごうむら)」「六郷村(ろくごうむら)」「山形村(やまがたむら)」「浅瀬石村(あさせいしむら)」「国栖(くにす)」

コメント