更新情報:記事の内容を更新(2025.4.29)

はじめに

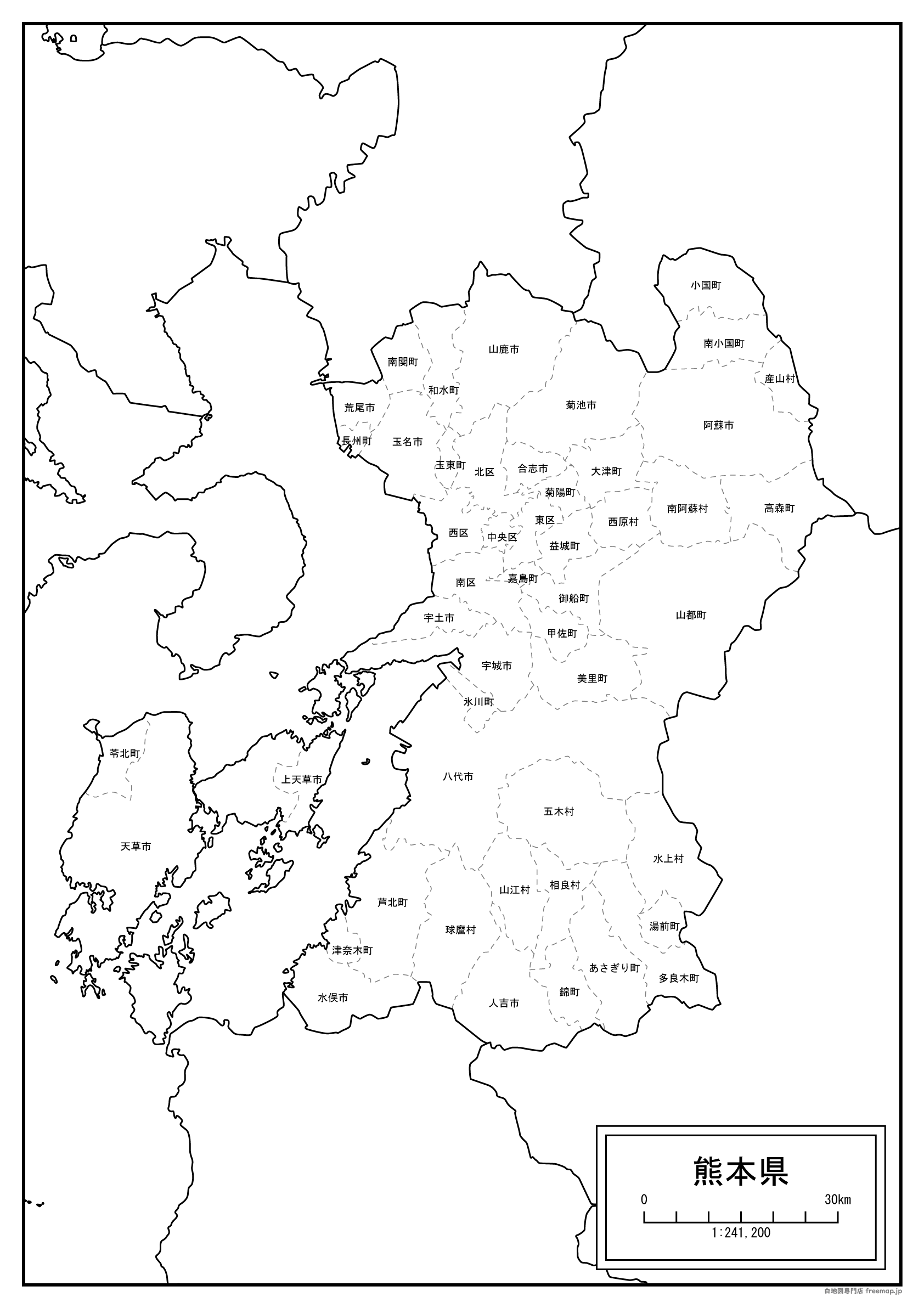

このページは、熊本県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

熊本県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

参考にしているページとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあること、ご了承ください。

あさぎり町の由来

2003年(平成15年)4月1日に、「免田町」「上村」「岡原村」「須恵村」「深田村」が合併したことによって成立しています。

今回町名は新しく命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

「あさぎり」という名称については、朝に立つ「朝霧」に由来しており、これを平仮名表記にしたものです。

この地域にある球磨盆地では、秋から春にかけて、朝に霧が発生する場所があり、それにちなんだものになります。

平仮名表記となった理由は分かりませんが、幻想的にも見えることから、あさぎり町という名称が誕生することとなりました。

- 読み方→「免田町(めんだまち)」「上村(うえむら)」「岡原村(おかはるむら)」「須恵村(すえむら)」「深田村(ふかだむら)」「球磨盆地(くまぼんち)」

芦北町の由来

1970年(昭和45年)11月1日に、「葦北町」と「湯浦町」が合併したことによって成立しました。

合併された町に表記は違いますが、すでに「あしきた」の名称はあることから、これに由来したものと考えられます。

この「葦北」については、「葦北郡」に属していたことに由来したものと思われますが、今回表記が変わった理由については不明です。

単純に書きやすい表記にしたのか、もしくは吸収合併ではないことに考慮したなど考えられますが、あくまで推測となります。

また、「葦北」の名称としては、日本書紀の「葦北津」に由来するという情報がありましたが、詳細は分かりませんでした。

- 読み方→「芦北町(あしきたまち)」「葦北町(あしきたまち)」「湯浦町(ゆのうらまち)」「葦北津(あしきたのつ)」

阿蘇市の由来

2005年(平成17年)2月11日に、「阿蘇町」「一の宮町」「波野村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しています。

今回市名をつけるにあたって、どのような経緯で決定されたのかについては分かりませんでした。

推測とはなりますが、合併された町村は「阿蘇郡」に属していたことから、これに由来したものと考えられます。

「阿蘇」という名称は古くから存在しており、かつての行政区分では「阿蘇国」とも呼ばれていました。

由来としては諸説あるとされますが、この地を支配した阿蘇氏の祖先である「阿蘇都彦」と「阿蘇都媛」という神にちなんだとする説があります。

- 読み方→「阿蘇市(あそし)」「阿蘇町(あそまち)」「一の宮町(いちのみやまち)」「波野村(なみのそん)」「阿蘇国(あそのくに)」「阿蘇都彦(あそつひこ)」「阿蘇都媛(あそつひめ)」

天草市の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「牛深市」「本渡市」「天草町」「五和町」「有明町」「河浦町」「倉岳町」「御所浦町」「新和町」「栖本町」が合併したことによって成立しました。

市の名称は天草郡に属していたことに由来するとされ、「天草」の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①「天両屋」という島であったことから、これが転じたことで「天草」という地名ができたとする説。

②「天」が海士を、「草」が民草をそれぞれ意味しているとされ、合わせて「天草」となったとされる説。

③牧馬が多かった場所であることから、「うまくさ」が転じて「あまくさ」となったとされている説。

- 読み方→「天草市(あまくさし)」「牛深市(うしぶかし)」「本渡市(ほんどし)」「天草町(あまくさまち)」「五和町(いつわまち)」「有明町(ありあけまち)」「河浦町(かわうらまち)」「倉岳町(くらたけまち)」「御所浦町(ごしょうらまち)」「新和町(しんわまち)」「栖本町(すもとまち)」「天両屋(あまのふたや)」

荒尾市の由来

1942年(昭和17年)4月1日に、「荒尾町」「有明村」「平井村」「府本村」「八幡村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名についてはどのようにして決まったのかは分かりませんでしたが、唯一の町である荒尾町から引き継いだものとなります。

「荒尾」という名称は古くからありますが、その由来については情報を見つけることができませんでした。

調べてみる限り、これが由来ではないかと推測できそうな要素もなかったため、由来は不明です。

こちらの名称については、また情報が何か分かり次第、改めて追記をしていこうと思っています。

- 読み方→「荒尾市(あらおし)」「荒尾町(あらおまち)」「有明村(ありあけむら)」「平井村(ひらいむら)」「府本村(ふもとむら)」「八幡村(やはたむら)」

五木村の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行されたことによって、五木村が成立することとなりました。

「五木」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①御器が流れてきたことによって見つかった村であることから、これが転じて「五木」となった説。

②この地域にかつて五つの館があったことから「五城」と呼ばれ、これが転じたとされている説。

③戦いに負けた人が居ついた場所であることから、「居築」と呼ばれ、これが転じたとする説。

- 読み方→「五木村(いつきむら)」

宇城市の由来

2005年(平成17年)1月15日に、「小川町」「不知火町」「豊野町」「三角町」「松橋町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称について公募が行われたそうで、最終的に4つの候補の中から、選定されたものとなります。

選ばれた理由として、以前より「宇城地区」と呼ばれており、慣れ親しんだ名称ということがあるそうです。

「宇城」という名称の由来は情報を見つけることができませんでしたが、地域の名称を合わせたものと考えられます。

というのも、「宇土市」「宇土郡」「下益城郡」の地域を総称したものであり、「宇城」の文字が含まれているからです。

- 読み方→「宇城市(うきし)」「小川町(おがわまち)」「不知火町(しらぬひまち)」「豊野町(とよのまち)」「三角町(みすみまち)」「松橋町(まつばせまち)」「宇土市(うとし)」「下益城郡(しもましきぐん)」

宇土市の由来

1958年(昭和33年)10月1日に、宇土町が網田村を編入、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については元々あった宇土町から引き継いだものとなり、地名自体は古くからあるそうです。

「宇土」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①元々宇土半島は島であったそうで、これを「浮土」と表記したものが転じたとされている説。

②詳細は不明だが、「ウト」とは細長い谷を意味する言葉であり、これが転じたことでできたとする説。

- 読み方→「宇土市(うとし)」「網田村(おうだむら)」

産山村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、5つの村が合併をしたことによって、産山村が成立しています。

村の名称がどのようにして決まったのかは分かりませんでしたが、合併された村には元々産山村の名称もありました。

産山の名称については諸説あるともされますが、よくみられる説として神話に由来したものというのがあります。

それによると、この地を治めていた健磐龍命の嫡孫が、この地で誕生したことにちなむとされるそうです。

命を山に例えたとされ、山が産まれたということで産山の名称ができたといわれていました。

- 読み方→「産山村(うぶやまむら)」「健磐龍命(たけいわたつのみこと)」

大津町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、大津町がすることとなりました。

戦国の頃にはあった地名であるそうですが、その由来については詳しくは分かっていないとされています。

しかし、以前には読み方は同じで「大水」という表記があったとされ、これが転じたものであるようです。

これは、水が豊かな地であることからなど推測されており、優雅な名称として変更されました。

「大津」の名称の由来については、もし他に何らかの情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大津町(おおづまち)」

小国町の由来

1935年(昭和10年)4月1日に、北小国村が町制を施行、及び改称したことによって成立しています。

元々「小国」という地名はあり、「南小国村」も存在していたそうですが、今回改称に至った経緯は分かりませんでした。

こちらについては改称に関する情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思っています。

「小国」という名称の由来についてですが、これは伝説にちなんだものであったようです。

大河片澄が二神を迎えて申し上げた言葉の一文に、「国小なり」といったものがあり、これが小国の由来といわれています。

- 読み方→「小国町(おぐにまち)」

コメント