更新情報:記事の内容を更新(2025.5.1)

はじめに

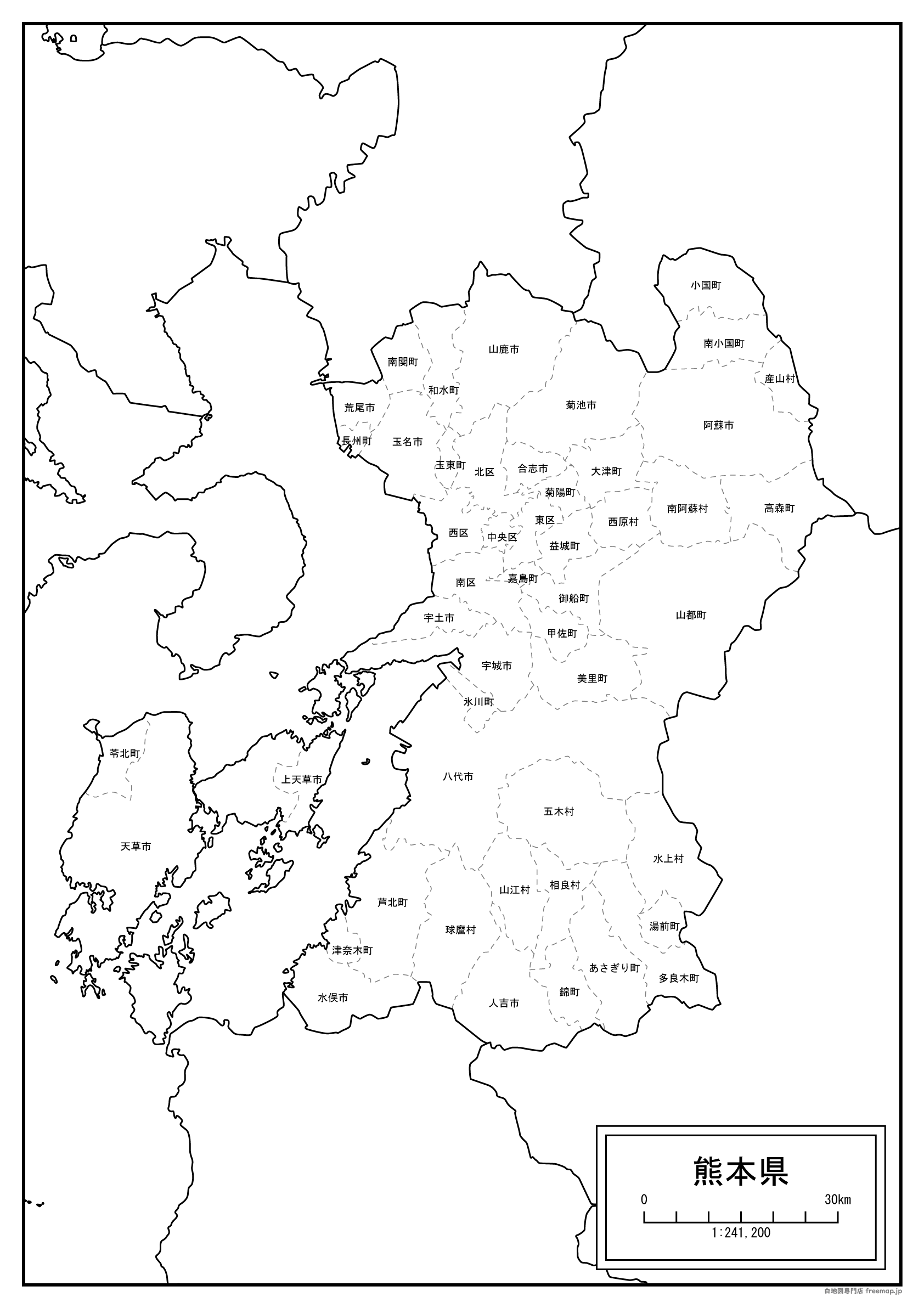

このページは、熊本県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

熊本県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

嘉島町の由来

1969年(昭和44年)2月1日に、元々あった嘉島村が町制を施行したことによって、嘉島町が成立しました。

前身である嘉島村は、1955年(昭和30年)1月1日に成立しており、「嘉島」の名称はこのときに命名されています。

ただし、どのような経緯でこの名称で決まったのかについては、情報が見つかりませんでした。

その由来についてですが、嘉島村は「六嘉村」と「大島村」が合併したことにより成立しています。

このことから分かるとおり、それぞれの村から1文字ずつとった合成地名となっているようです。

- 読み方→「嘉島町(かしままち)」「六嘉村(ろっかむら)」「大島村(おおしまむら)」

上天草市の由来

2004年(平成16年)3月31日に、「大矢野町」「姫戸町」「松島町」「龍ヶ岳町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

今回市名を決めるにあたって、既に天草市がその名称を使用することが決定していたことから、「上天草」となったそうです。

これらの地域は天草諸島に位置しているなど、「天草」とは元々ある名称となっていました。

名称の由来としては諸説あるようで、よくみられるのが「天両屋」と呼ばれていたのが転じたとする説です。

その他、馬が多く生息していたことから、「うまくさ」が転じて「あまくさ」となったとする説などもありました。

- 読み方→「上天草市(かみあまくさし)」「大矢野町(おおやのまち)」「姫戸町(ひめどまち)」「松島町(まつしままち)」「龍ヶ岳町(りゅうがたけまち)」「天両屋(あまのふたや)」

菊池市の由来

1958年(昭和33年)8月1日に、元々あった菊池町が市制を施行したことによって、菊池市が成立しています。

前身である菊池町は、1956年(昭和31年)に菊池郡に属していた8つの町村が、合併したことにより成立しました。

「菊池」の地名自体は、菊池の一族が地域を支配したことにより定着したとされますが、元々地名としてはあったようで、その由来としては諸説ありますので今回2つの説を紹介します。

①古くには「くくち」と読まれており、詳細は不明だが「潜地」や「含地」が転じたとされている説。

②「くく」が高い場所を意味し、それに接頭語である「ち」をつけて「くくち」となり、これが転じた説。

- 読み方→「菊池市(きくちし)」

菊陽町の由来

1969年(昭和44年)1月1日に、元々あった菊陽村が町制を施行したことによって、菊陽町が成立しました。

前身である菊陽村は、1955年(昭和30年)に3つの村が合併したことにより成立していますが、このときに命名されたものとなるようです。

「菊陽」という名称についてはそれぞれの字に由来があり、「菊」は菊池郡に位置していたことにちなんでいます。

そして、「陽」の字は陽光で未来への希望を意味しており、発展の願いを込めて命名されたそうです。

どのような経緯で決まったのかは分かりませんでしたが、これらを合わせて「菊陽」と命名されています。

- 読み方→「菊陽町(きくようまち)」

玉東町の由来

1967年(昭和42年)4月1日に、元々あった玉東村が町制を施行したことによって、玉東町が成立しました。

前身である玉東村は、1955年(昭和30年)に「木葉村」と「山北村」の合併により成立し、このときに命名されています。

「玉東」の名称は公募が行われた結果採用されたものであり、由来はこの場所が「玉名郡」の東に位置することにちなんだものです。

ちなみに玉名郡の由来としては、古くに「玉杵名」と表記されていたものが転じたものであります。

「たまきな」と呼ばれ、これがまず「たまいな」と転じ、最終的に今の読み方である「たまな」へとなりました。

- 読み方→「玉東町(ぎょくとうまち)」「木葉村(このはむら)」「山北村(やまきたむら)」「玉名郡(たまなぐん)」

球磨村の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「一勝地村」「神瀬村」「渡村」が合併したことによって成立しています。

今回合併により村の名称として新たに命名されていますが、球磨郡に属していることではなく、実際には「球磨川」という川が由来であるそうです。

「球磨」という名称の由来については諸説ありましたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「熊襲」という南九州の部族がおり、これが転じたことで「クマ」となり、現在の表記となった説。

②「麻」の葉が川に流れていたことから、この麻を求めて「求麻」となり、転じて「球磨」となったとする説。

- 読み方→「球磨村(くまむら)」「一勝地村(いっしょうちむら)」「神瀬村(こうのせむら)」「渡村(わたりむら)」「熊襲(くまそ)」

熊本市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制を施行したことによって、熊本区の区域をもって熊本市が成立しました。

県名にもなっており、古くから「熊本」の名称は存在していましたが、これは「隈本」と表記されていたものが変更されたものになります。

変更されたのは1607年(慶長12年)であり、熊本城を建てた際に「隈」が畏れるといった文字を含むことから、この字が相応しくないとしたそうです。

ちなみに「クマモト」自体の由来としては諸説あるそうで、一説によると「クマ」とは曲がりくねった川を意味するとしています。

その他の説としては、崖の下を意味している「クマ」と、湿地を意味する「ムタ」が転じたという説がありました。

- 読み方→「熊本市(くまもとし)」

甲佐町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって甲佐町が成立することとなりました。

名称自体は以前よりあったようで、元々あった甲佐郷に位置していたことから付いた名称だそうです。

「甲佐」という名称の由来については詳しくは分からないそうですが、諸説あるとのことで今回2つの説を紹介していこうと思います。

①古代朝鮮半島の部落である三韓の役で、着用された甲冑を献上したということに由来する説。

②緑川の治水工事において甲冑を着用していたことから、これに由来して「甲佐」となったとする説。

- 読み方→「甲佐町(こうさまち)」

合志市の由来

2006年(平成18年)2月27日に、「合志町」「西合志町」の合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名が決まった経緯は分かりませんでしたが、2つの町に共通する名称からとったものと推測されます。

合併されたときには菊池郡に属していましたが、元々は「合志郡」であったことが由来であるようです。

「合志」自体の由来については、戦国時代の藩主であった合志氏に由来するといわれていました。

しかし、詳細については情報を見つけることができなかったので、何か分かり次第改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「合志市(こうしし)」「西合志町(にしごうしまち)」

相良村の由来

1956年(昭和31年)9月1日に、「川村」と「四浦村」が合併したことによって成立しています。

今回村の名称は新たに命名されたものとなりますが、決定された経緯などについては不明でした。

こちらについては、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと考えています。

「相良」という名称については、戦国時代の大名である相良氏に由来したものであるそうです。

ただし、それだけではなく、「相性の良い村」という思いも込めて、「相良」の名称ができました。

- 読み方→「相良村(さがらむら)」「川村(かわむら)」「四浦村(ようらむら)」

高森町の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行されたことによって、高森町が成立することとなりました。

「高森」という名称についての情報はあまりみつからず、詳しくわかっていないこともあるようです。

一応見つけた情報によると、「高森」の地名はこの地域にある伝承に由来したものというのがありました。

その伝承とは、「高貴なる安蘇大神が一時、宮居を定めた森」というもので、ここから「高森」となったと考えられそうです。

この辺りの詳しい由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「高森町(たかもりまち)」

コメント