更新情報:記事内容を更新(2025.9.27)

はじめに

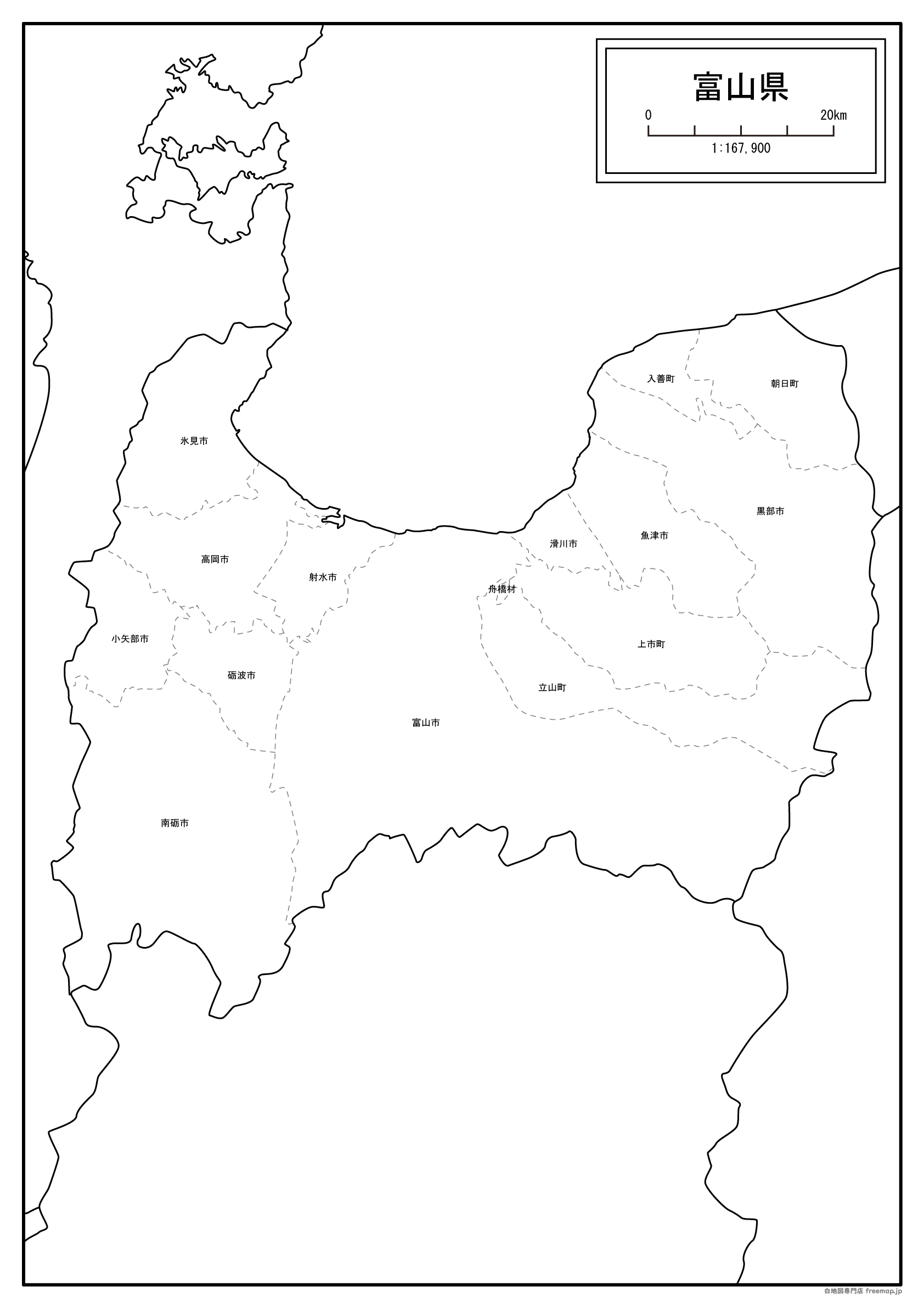

このページは、富山県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

富山県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

立山町の由来

1954年(昭和29年)1月10日に、「雄山町」「立山村」「上段村」「釜ヶ淵村」「東谷村」「利田村」が合併したことによって成立しました。

合併前の町村にある立山村と同じ名称となっていますが、町名についてはこの地域にある「立山」に由来したものです。

立山とは飛騨山脈の北部に位置していて、富山県内においては最高峰となる山となっています。

「立山」という名称の由来は、神にまつわる話があるそうで、それによるとこの国を作り終えた神様が戻られるこの山にきたそうです。

その際に足をかけて立った山といわれていて、このことより「立山」となったとされています。

- 読み方→「立山町(たてやままち)」「雄山町(おやままち)」「立山村(たてやまむら)」「上段村(うわだんむら)」「釜ヶ淵村(かまがふちむら)」「東谷村(ひがしだにむら)」「利田村(りたむら)」「飛騨山脈(ひださんみゃく)」

砺波市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、元々あった砺波町が市制を施行したことによって、砺波市が成立しました。

前身である砺波町は、1952年(昭和27年)の合併の際に成立して命名されていますが、以前より名称自体はあったようです。

「砺波」という地名の由来としては、古くに「利波」と表記されていたものが転じたものとされます。

元々は「鳥網」が語源とされ、これは山を越えてきた鳥を捕まえるために網を張っている人々がいたことにちなんだものです。

これにより「トリアミ」が変化して「トナミ」となり、現在の表記へと転じた形となりました。

- 読み方→「砺波市(となみし)」

富山市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制が施行されたことによって、富山市が成立することとなりました。

「富山」という地名は以前より存在しており、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①呉羽丘陵の外側という意味で「外山」と表記され、後に「富」という縁起の良い字を当てたとする説。

②この地域には豊富に山があったことから、「富める山の国」と称されたことに由来するという説。

③元々「藤居山」と呼ばれていたが、「富山寺」があったことに由来して「富山」と呼ばれるようになった説。

- 読み方→「富山市(とやまし)」「呉羽丘陵(くれはきゅうりょう)」「藤居山(ふじいやま)」「富山寺(ふせんじ)」

滑川市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、元々あった滑川町が市制を施行したことによって、滑川市が成立しました。

「滑川」という地名については以前よりあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①波が川に入ってくる様子から「波入川」と呼ばれていて、これが転じたことによる地名である説。

②この地域の川が、鎌倉に既に存在していた「滑川」に似ていることから名称をとったとする説。

③川底にある海苔で滑ってしまうことが多い川があったことから、「滑川」となったとされる説。

- 読み方→「滑川市(なめりかわし)」「波入川(なみいりかわ)」

南砺市の由来

2004年(平成16年)11月1日に、「井波町」「城端町」「福野町」「福光町」「井口村」「上平村」「平村」「利賀村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称については古くにあった砺波郡、そして砺波地方の南に位置したことに由来したものです。

ちなみに、市名を決めるに辺って公募が行われていたようで、最終的に4つに絞られました。

このとき残ったのは、決まった「南砺市」の他、「越南市」「光南市」「八乙女市」となります。

南砺市と決めた理由については分かりませんでしたが、合併協議会の投票によって決定それたものだそうです。

- 読み方→「南砺市(なんとし)」「井波町(いなみまち)」「城端町(じょうはなまち)」「福野町(ふくのまち)」「福光町(ふくみつまち)」「井口村(いのくちむら)」「上平村(かみたいらむら)」「平村(たいらむら)」「利賀村(とがむら)」「砺波(となみ)」

入善町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、5つの村の区域をもって入善町が成立しています。

同じ表記というわけではありませんが、入善町ができる以前は「入膳」という表記の村がありました。

「入善」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①仏教における用語である「善に入る」といったことから、これに由来したものとされている説。

②「布施」の人々がこの地域を開墾していったことから、「新布施」が転じたものとしている説。

- 読み方→「入善町(にゅうぜんまち)」「新布施(にいふせ)」

氷見市の由来

1952年(昭和27年)8月1日に、「氷見町」「碁石村」「八代村」「余川村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である氷見町から名称を引き継いだ形となり、「氷見」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①狼煙を監視する場所であったことにちなみ、狼煙を見るところ=「火見」と呼ばれたことに由来する説。

②漁船でたく火のことである漁り火が見えることから「火見」となり、これが転じたとされる説。

③海が干上がってできた土地であることから「干海」となり、これが転じたものであるという説。

- 読み方→「氷見市(ひみし)」「碁石村(ごいしむら)」「八代村(やしろむら)」「余川村(よかわむら)」「漁り火(いさりび)」「干海(ひみ)」

舟橋村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、多数の区域をもって舟橋村が成立しました。

舟橋村というのは町村制施行以前にも存在しており、古くからある地名となっているようです。

「舟橋」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①城主の細川宗十郎という人物が、城の堀に舟を連ねることにより橋を架けたことに由来するという説。

②この地域に流れている白岩川という川に、舟の橋かけたことに由来してできた地名とされている説。

- 読み方→「舟橋村(ふなはしむら)」「白岩川(しらいわがわ)」

コメント