更新情報:記事内容を更新(2025.9.17)

はじめに

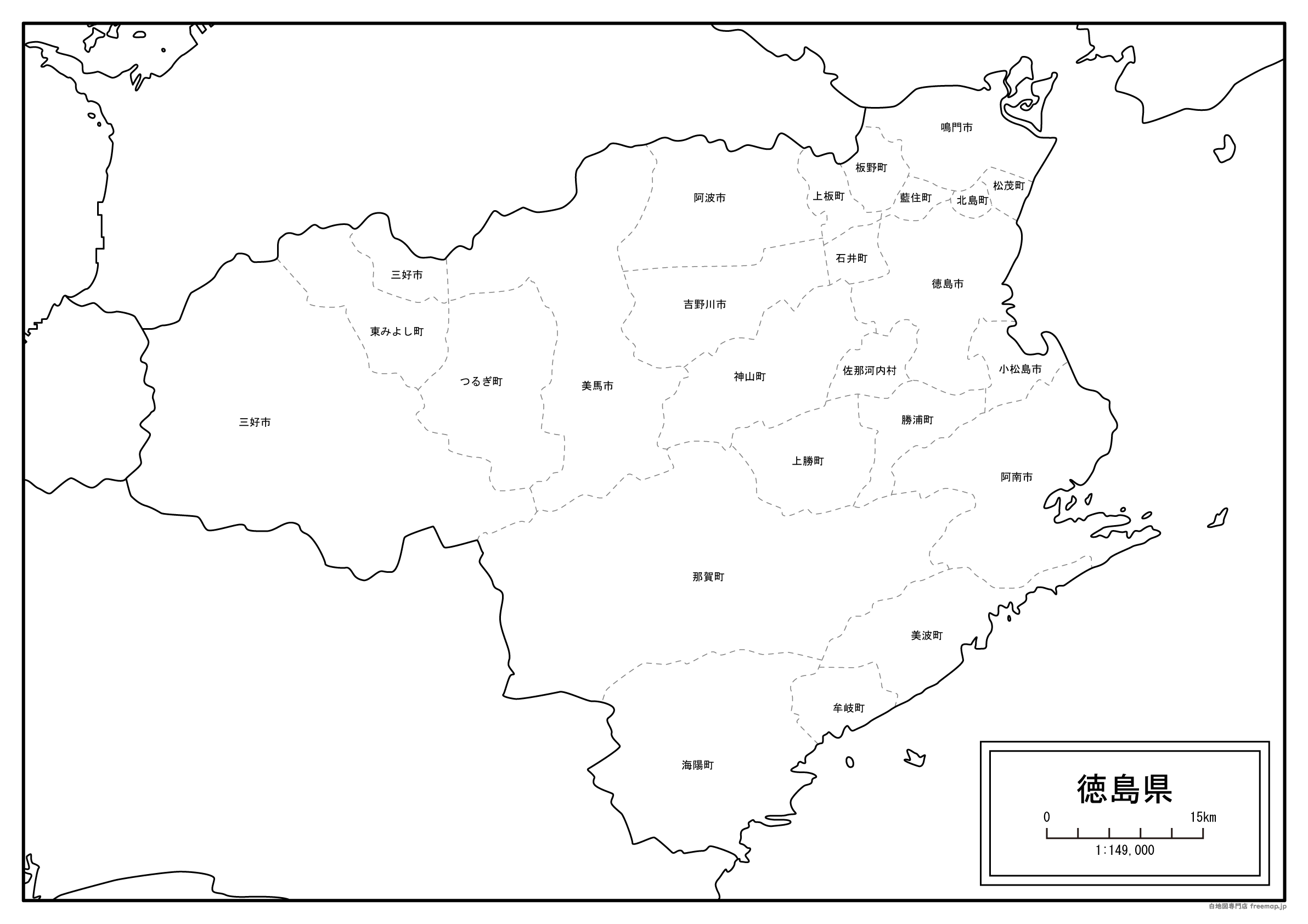

このページは、徳島県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

徳島県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

藍住町の由来

1955年(昭和30年)4月29日に、「藍園村」と「住吉村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しています。

町名は新たに命名されたものとなっていますが、どのような経緯で決まったのかは分かりませんでした。

「藍住」という名称の由来としては、合併前の村からそれぞれ1文字ずつとった合成地名となっています。

「藍」という字が表しているとおり、この地域は藍の産地として知られている場所であったそうです。

ちなみに、合併前の2つの村の由来についても調べてみましたが、情報を見つけることはできませんでした。

- 読み方→「藍住町(あいずみちょう)」「藍園村(あいぞのそん)」「住吉村(すみよしそん)」

阿南市の由来

1958年(昭和33年)5月1日に、「橘町」と「富岡町」が合併、及び市制施行されたことによって成立しています。

市名については新たに命名されており、「阿南」とは「阿波国の南部」を意味したものになります。

「阿波国」とは、かつての行政区分の1つであり、その範囲は現在の徳島県にあたるそうです。

その阿波国において、場所に応じて「阿南」「阿北」「阿西」というように呼んでいたとされています。

阿南市は、この「阿南」と呼ばれる地域において中心となる場所であり、市名はこれに由来したものです。

- 読み方→「阿南市(あなんし)」「橘町(たちばなちょう)」「富岡町(とみおかまち)」「阿波国(あわのくに)」

阿波市の由来

2005年(平成17年)4月1日に、「阿波町」「市場町」「土成町」「吉野町」が合併、及び市制施行されたことによって成立しました。

市名については、かつて「阿波国」と呼ばれていたことや、一部地域において郡名にもなっていたことに由来しているようです。

「阿波」という名称の由来としては、「粟国」と表されていたものが変化したものとなります。

これは、ここが穀物である「粟」をよくとれる場所であったことからついた名称だそうです。

その後、713年に名称を2文字で表すようにする制度が始まったことで、「粟国」から「阿波国」と変化しました。

- 読み方→「阿波市(あわし)」「阿波町(あわちょう)」「市場町(いちばちょう)」「土成町(どなりちょう)」「吉野町(よしのちょう)」

石井町の由来

1907年(明治40年)11月1日に、元々あった石井村が町制を施行したことによって、石井町が成立しました。

前身である石井村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に6つの村の区域をもって成立していますが、以前より「石井」の名称はあったようです。

「石井」という地名の由来について調べてみたものの、情報を見つけることができませんでした。

由来となりえそうなものも特に見当たらなかったため、推測することもできない状況です。

そのため、こちらについてはまた何か情報を他に見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「石井町(いしいちょう)」

板野町の由来

1955年(昭和30年)2月11日に、「板西町」「栄村」「松阪村」が合併したことによって成立しました。

町名になっている「板野」は、「板野郡」という郡名の他、古くからこの地域の名称であるそうです。

「板野」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①潮が満ちてくる低湿地であるということから、「潮野」が転じたことでできた地名とされている説。

②地形を表したものであるとされ、「イタ」が崩壊地形を、「ノ」が野を意味した地名とされる説。

- 読み方→「板野町(いたのちょう)」「板西町(ばんざいちょう)」「栄村(さかえそん)」「松阪村(まつさかそん)」「潮野(いたの)」

海陽町の由来

2006年(平成18年)3月31日に、「海南町」「海部町」「宍喰町」が合併したことによって成立しました。

町名については新たに命名されたものとなりますが、決まった経緯や由来についてはあまり情報が見つかっていません。

一応見つけたものとしては、属している「海部郡」をはじめ、合併された町にも「海」が含まれていることが1つの由来とされるそうです。

そこに町の発展を象徴するものとして「陽」の字をつけて、合わせて「海陽」と命名されました。

こちらの由来については、他に何か情報が見つかりましたら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「海陽町(かいようちょう)」「海南町(かいなんちょう)」「海部町(かいふちょう)」「宍喰町(ししくいちょう)」「海部郡(かいふぐん)」

勝浦町の由来

1955年(昭和30年)3月1日に、「横瀬町」と「生比奈村」が合併したことによって成立しました。

町名については、決まった経緯は不明ですが、この地域に流れる「勝浦川」に由来したものだそうです。

古くには勝浦川を利用したことにより、林業も盛んであったとされ、川とともに発展してきた場所になります。

ただし、「勝浦」自体の名称の由来については明確な情報を見つけることができませんでした。

町名が決まった経緯も含め、他に詳しい情報が分かりましたら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「勝浦町(かつうらちょう)」「横瀬町(よこせちょう)」「生比奈村(いくひなそん)」

上板町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「松島町」「大山村」「高志村」が合併したことによって成立しました。

町名については詳しい情報を見つけることができておらず、分かっていない部分が多くあります。

推測とはなってしまいますが、松島町と大山村の2つは「板野郡」に属している町村でした。

そのことから、「板」についてはこの「板野郡」にちなんだものと考えることができそうです。

そして、「上」については徳島県の北部、もしくは板野郡の北部といった意味があり、合わせて「上板」となったのかもしれません。

- 読み方→「上板町(かみいたちょう)」「松島町(まつしまちょう)」「大山村(おおやまそん)」「高志村(たかしそん)」

上勝町の由来

1955年(昭和30年)7月20日に、「高鉾村」と「福原村」が合併、及び町制施行されたことによって成立しました。

今回新たに命名された「上勝」は、勝浦川に由来したものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりません。

勝浦川は徳島県内に流れている川であり、上勝町の他に勝浦町や徳島市、小松島市が流域です。

そして、この勝浦川において上流部分に位置している町こそが、ここ勝浦町となっています。

そのことから、「勝浦川の上流」に位置する場所を意味して、「上勝」と命名されたそうです。

- 読み方→「上勝町(かみかつちょう)」「高鉾村(たかほこそん)」「福原村(ふくはらそん)」

神山町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「阿野村」「鬼籠野村」「上分上山村」「下分上山村」「神領村」が合併及び町制施行したことによって成立しました。

今回町名については新たに命名されていますが、古くより「神山」という名称はあったとされています。

元々この地域は「大栗谷」と呼ばれていたそうで、時代とともにどんどん開墾されていきました。

そして、開墾された地域は「神領」として耕作されて、未開の地域は「神山」と呼ばれたそうです。

詳しい情報としては不明でしたが、神山町の名称はこのことに由来したものといわれています。

- 読み方→「神山町(かみやまちょう)」「阿野村(あのそん)」「鬼籠野村(おろのむら)」「上分上山村(かみぶんかみやまむら)」「下分上山村(しもぶんかみやまむら)」「神領村(じんりょうそん)」

北島町の由来

1940年(昭和15年)2月11日に、元々あった北島村が町制を施行したことによって、北島町が成立しました。

前身である北島村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に7つの村の区域をもって成立しており、このときに命名されたものとなります。

「北島」という名称の由来としては調べてみたものの、これといった情報を見つけることができませんでした。

「北」という字が使われていることから、徳島県の北部など、位置に関連したものなのかもしれません。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「北島町(きたじまちょう)」「北島村(きたじまそん)」

小松島市の由来

1951年(昭和26年)6月1日に、元々あった小松島町が市制を施行したことによって、小松島市が成立しました。

小松島町の前身となる小松島村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に11の村の区域をもって成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「小松島」という名称の由来については、京都にあった「小松郷」にちなんだものとしています。

古くにはこの地域に篠原郷といった場所がありましたが、一時は京都にある仁和寺の荘園でした。

仁和寺は京都の「小松郷」にある寺院で、このことから「小松島」と呼ばれるようになったそうです。

- 読み方→「小松島市(こまつしまし)」「仁和寺(にんなじ)」

コメント