更新情報:記事内容を更新(2025.8.16)

はじめに

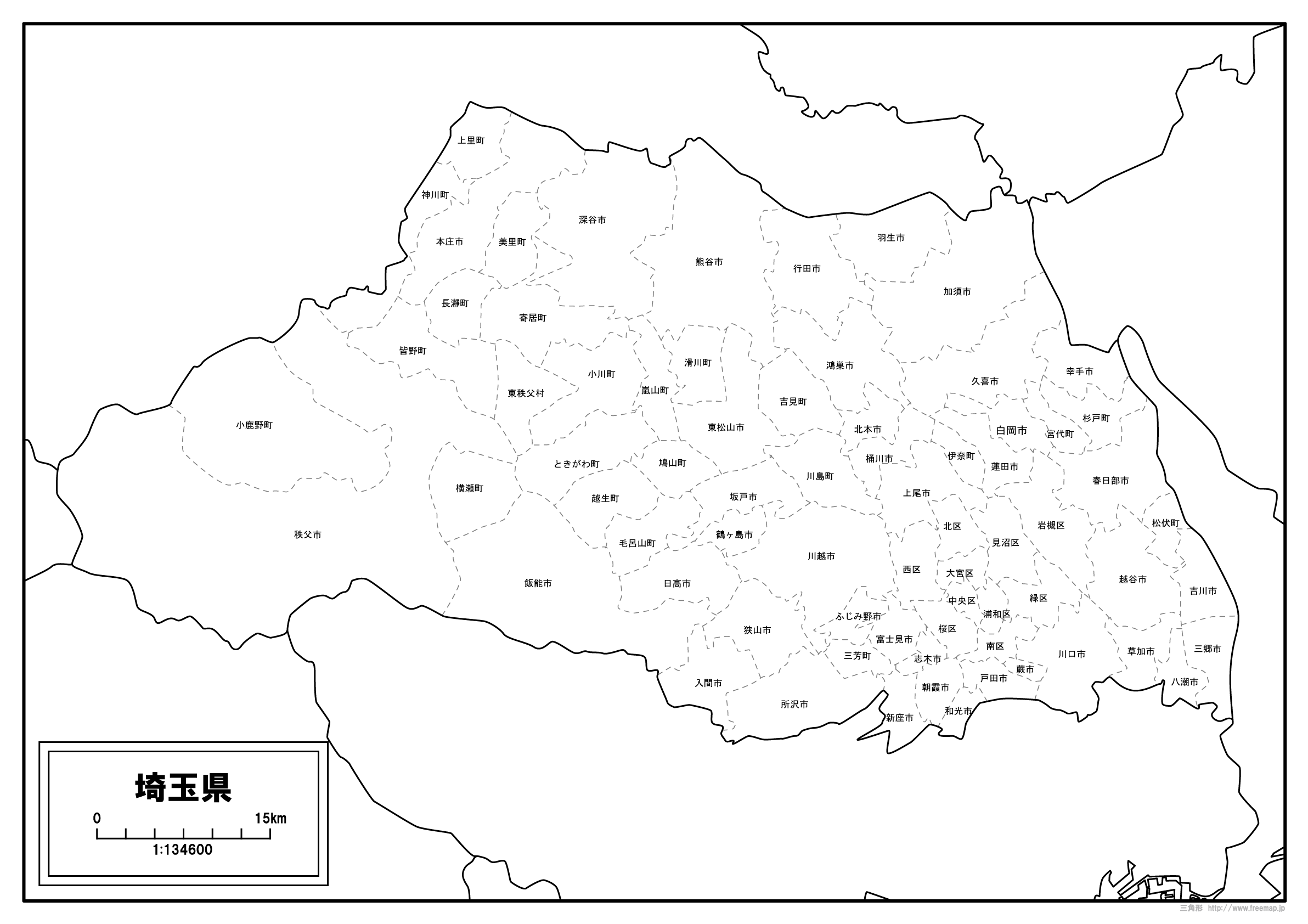

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

宮代町の由来

1955年(昭和30年)7月20日に、「須賀村」と「百間村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しています。

この合併によって「宮代」という名称ができましたが、どのような経緯で決まったのかは分かりませんでした。

「宮代」という名称の由来としては、両方の村にあった神社の名称にちなんだものとなっています。

百間村には「姫宮神社」が、須賀村には「身代神社」があり、これらは総鎮守という土地を守護する神社です。

そして、この2つの神社の文字をそれぞれ1つずつとって、「宮代」となったとされていました。

- 読み方→「宮代町(みやしろまち)」「須賀村(すかむら)」「百間村(もんまむら)」「姫宮神社(ひめみやじんじゃ)」「身代神社(このしろじんじゃ)」

三芳町の由来

1970年(昭和45年)11月3日に、元々あった三芳村が町制を施行したことによって、三芳町が成立しました。

前身である三芳村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに村の名称として「三芳」が使われています。

「三芳」という地名の由来としては、伊勢物語の「三芳野の里」からとっていて、この地域にある原野を「三芳野」と呼んでいました。

そのことから、当初はそのまま三芳野村として発足する予定でしたが、当時同じ名称が既に複数存在していたため、「野」をとって「三芳」としたそうです。

ちなみに、「三芳野」の名称がついた村については、合併が行われていったことでなくりました。

- 読み方→「三芳町(みよしまち)」

毛呂山町の由来

1939年(昭和14年)4月1日に、「毛呂村」と「山根村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

「毛呂山」という名称については、合併された2つの村名からそれぞれの字をとったものとなります。

いわゆる合成地名となりますが、これがどのようにして決まったのかは経緯など分かりませんでした。

ちなみに、「毛呂」という地名は諸説あるそうですが、一説には「村」の言葉が転じたものとしています。

そして、「山根」の名称については、古くからそう呼ばれていたことや、毛呂城の別名が「山根城」だったことにちなむそうです。

- 読み方→「毛呂山町(もろやままち)」「毛呂村(もろむら)」「山根村(やまねむら)」

八潮市の由来

1972年(昭和47年)1月15日に、元々あった八潮町が市制を施行したことによって成立しました。

八潮町の前身である八潮村は、1956年(昭和31年)の「潮止村」「八条村」「八幡村」の合併により成立し、「八潮」という名称の由来としてはそれぞれの村名からとったものとなっています。

合併前の村の由来についても調べてみたところ、「潮止」は潮の干満によって東京湾の海水がこの辺りまで遡上することにちなむそうです。

そして「八条」については、古くからある「八条郷」から続く地名となっているとのことでした。

最後に「八幡」の名称ですが、この地域の鎮守である「八幡神社」に由来するとしています。

- 読み方→「八潮市(やしおし)」「潮止村(しおどめむら)」「八条村(はちじょうむら)」「八幡村(やわたむら)」「八幡神社(はちまんじんじゃ)」

横瀬町の由来

1984年(昭和59年)10月1日に、元々あった横瀬村が町制を施行したことによって、横瀬町が成立しました。

前身である横瀬村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

古くには「横瀬郷」として存在していたそうで、この名称は川に由来したものとなっています。

それによると、当時この地域を流れている川が、横に流れていることから「横瀬」と呼ばれるようになったそうです。

ちなみに、諸説あるとの情報がありましたが、他の由来についてはでてこなかったので、何かみつけましたら改めて追記していきます。

- 読み方→「横瀬町(よこぜまち)」

吉川市の由来

1996年(平成8年)4月1日に、元々あった吉川町が市制を施行したことによって、吉川市が成立しました。

吉川町の前身である吉川村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。

「吉川」という地名は、当時この地を流れていた川に芦の植物が生い茂っていたことに由来しています。

このことから「芦川」となり、これが転じたことで「吉川」の地名ができたとされるようです。

変化した理由としては、「芦」は「アシ」と読むことから悪を思わせ、逆に「ヨシ」と読めることから現在の表記となりました。

- 読み方→「吉川市(よしかわし)」「吉川町(よしかわまち)」「芦(あし)」

吉見町の由来

1972年(昭和47年)11月3日に、元々あった吉見村が町制を施行したことによって、吉見町が成立しました。

前身である吉見村は、1954年(昭和29年)の合併により成立しており、合併前の村には北吉見村など既に「吉見」の名称はあったようです。

「吉見」という名称の由来としては、「ヨクミユ」と呼ばれていたのが変化したものになります。

このことから古くには「横停」と呼ばれ、これが「横見」に変化、そして「吉見」となったそうです。

ただし、元の「ヨクミユ」という言葉については詳しく分からなかったため、また何か分かる次第追記していきます。

- 読み方→「吉見町(よしみまち)」「吉見村(よしみむら)」「横停(よこぬ)」「横見(よこみ)」

寄居町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、寄居町が成立しています。

3つの町村の区域をもってできてますが、このとき既に寄居町があったことから古くからある名称のようです。

歴史的にみると、この場所に侍や浪士などが「寄り集まった」場所としての記述があることから、これが由来といわれています。

また、古くには城郭の周囲に集まった集落を、「寄居」と呼んだとする話もあるようです。

いずれにせよ、「人が寄る町」といったことから付けられた地名であるといえるとのことでした。

- 読み方→「寄居町(よりいまち)」

嵐山町の由来

1967年(昭和42年)4月15日に、菅谷村が改称及び町制を施行したことによって、嵐山町が成立しています。

このとき、なぜ改称するに至ったかなどについては情報がなかったためわかりませんでした。

「嵐山」という名称は、本多静六という林学者によって命名されたそうで、昭和3年にこの地を訪れたといわれています。

渓谷の景色をみていたとき、京都にある「嵐山(あらしやま)」に様子がよく似ていると感じました。

そのことから京都の嵐山にちなんで「武蔵嵐山」と名付け、これが町名になったようです。

- 読み方→「嵐山町(らんざんまち)」「菅谷村(すがやむら)」「本多静六(ほんだせいろく)」「武蔵嵐山(むさしらんざん)」

和光市の由来

1970年(昭和45年)10月31日に、大和町が改称及び市制を施行したことによって、和光市が成立しています。

改称した理由としては、神奈川県に既に大和市が存在していた為で、新しい名称を一般公募から選定しました。

ちなみに、他に「新倉市」や「美和市」など様々な案が応募されましたが、一番多かったのがこの「和光」だそうです。

そんな「和光」の名称については、「大和」の「和」と栄光から「光」の字をとっています。

これには、平和・栄光・前身を象徴して、明るく住みやすい街に躍進するようにという願いも込めているとしていました。

- 読み方→「和光市(わこうし)」「大和町(やまとまち)」

蕨市の由来

1959年(昭和34年)4月1日に、元々あった蕨町が市制を施行したことによって、蕨市が成立しました。

前身である蕨町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前から「蕨宿」として名称はあったようです。

「蕨」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①植物の名称に由来した地名が近くにもあったことから、この地域も蕨の植物にちなんだ名称とした説。

②立ち上る煙を見たことから、もしくは藁をたいてもてなしを受けたことから「藁火」が転じたとする説。

- 読み方→「蕨市(わらびし)」

コメント