更新情報:記事内容を更新(2025.3.25)

はじめに

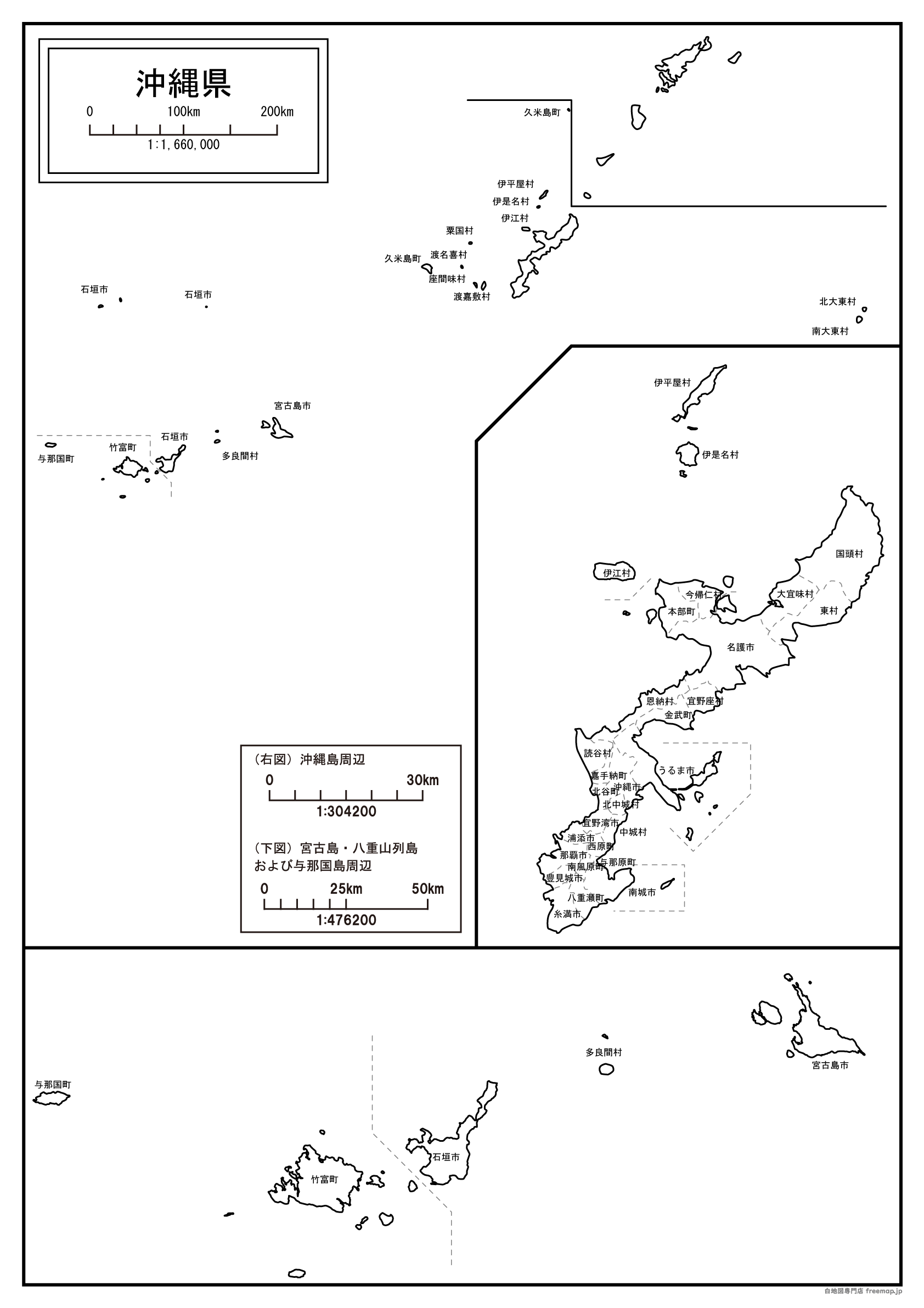

このページは、沖縄県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

沖縄県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

南城市の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「佐敷町」「知念村」「玉城村」「大里村」が合併、及び市制を施行したことによって、南城市が成立しました。

今回市名については新たに命名されており、公募が行われたことで決定されたものとなります。

「南城」という名称については、今回合併された4町村全てに、グスクと呼ばれる城があったことに由来したものです。

また、その他にも物事は南から発展するという古い言い伝えがあったことにも由来しています。

これら2つの要素を合わせたことで「南城」という名称ができ、採用されることとなりました。

- 読み方→「南城市(なんじょうし)」「佐敷町(さしきちょう)」「知念村(ちねんそん)」「玉城村(たまぐすくそん)」「大里村(おおざとそん)」

西原町の由来

1979年(昭和54年)に、元々あった西原村が町制を施行したことによって、西原町が成立しました。

前身である西原村は、1908年(明治41年)の島嶼町村制の施行により成立していますが、それ以前より名称はあったようです。

「西原」という名称については、ややこしいのですが、方言で北を意味する「ニシ」に由来します。

古くにはこの地が琉球王国として栄えた際、中心となった場所となる首里と呼ばれる場所でした。

その首里の北にあることから、「ニシ」という方言を使って、西原の地名はできたとされます。

- 読み方→「西原町(にしはらちょう)」

南風原町の由来

1980年(昭和55年)4月1日に、元々あった南風原村が町制を施行したことによって、南風原町が成立しています。

前身である南風原村は、1908年(明治41年)の島嶼町村制施行時に成立していますが、首里王府の時代から「南風原間切」の名称はありました。

「南風原」という名称については、この町が位置している場所に由来したものであるようです。

というのも、琉球王国の中心となった首里の南側に位置しており、そこから「南風の吹く豊かな土地」と考えられました。

そのことから「南風原」の地名はでき、現在に至るまで引き継がれている形となっています。

- 読み方→「南風原町(はえばるちょう)」

東村の由来

1923年(大正12年)4月1日に、当時の久志村から5つの集落が分離したことによって、東村が成立しました。

この5つの集落には「東」という名称はないことから、このとき命名されたものとなっているようです。

「東村」という名称としてはシンプルなもので、久志村の東側に位置していたことに由来します。

それだけではなく、この地域は太平洋に面しているようで、赤々と朝日が昇ってきたそうです。

そのことから「日出るところ東なり」として、先ほどの由来と合わせて「東村」と命名されました。

- 読み方→「東村(ひがしそん)」「久志村(くしそん)」

南大東村の由来

1946年(昭和21年)に、村制が施行されたことに伴って、南大東村が成立することとなりました。

この村がある場所は南大東島という島であり、「南大東」という村名の由来にもなっています。

南大東島は大東諸島に含まれ、他に「北大東島」と「沖大東島」の3つに分かれている島です。

そのことから、「南」という字については北大東島と合わせて南北になることから、方角に由来したものと考えられます。

「大東」については単純に、「遥か東にある島」ということに由来した名称であるとされていました。

- 読み方→「南大東村(みなみだいとうそん)」「南大東島(みなみだいとうじま)」

宮古島市の由来

2005年(平成17年)10月1日に、「平良市」「城辺町」「下地町」「上野村」「伊良部町」が合併したことによって、宮古島市が成立しています。

合併前の市町村には「宮古島」の名称はありませんが、元々島の名称として存在はしていました。

その島から市名は考えられていますが、「宮古」の由来については諸説ありますので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①意味については記載はなかったご、方言である「ミヤク」もしくは「ミャーク」が転じたとする説。

②読み方が一緒であることから、「都」が転じたことで「宮古」となったとされている説。

- 読み方→「宮古島市(みやこじまし)」「平良市(ひららし)」「城辺町(ぐすくべちょう)」「下地町(しもじちょう)」「上野村(うえのそん)」「伊良部町(いらぶちょう)」

本部町の由来

1940年(昭和15年)12月10日に、元々あった本部村が町制を施行したことによって、本部町が成立しています。

本部村が成立する以前より、かつての行政区画である「本部間切」として名称はありました。

これは元々「伊野波間切」であった場所を改称したことによるものですが、その理由は分かりません。

「本部半島」として島の名称にもなっていますが、その由来についても情報は見つかりませんでした。

こちらについては、また何か新しい情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「本部町(もとぶちょう)」「伊野波(いのは)」

八重瀬町の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「東風平町」と「具志頭村」が合併したことによって、八重瀬町が成立しました。

今回町の名称を決めるにあたり、公募が行われており、その結果によって決定されたものとなります。

町名については、この地域にある八重瀬岳に由来したもので、合併前の町村にまたがっている山となっていました。

八重瀬町と決定されたのには、地理的なわかりやすさや、身近な存在であるなど様々な理由があります。

ちなみに、この八重瀬岳の由来についても調べてみましたが、情報は見つかりませんでした。

- 読み方→「八重瀬町(やえせちょう)」「東風平町(こちんだちょう)」「具志頭村(ぐしかみそん)」「八重瀬岳(やえせだけ)」

与那国町の由来

1948年(昭和23年)に、元々あった与那国村が町制を施行したことによって、与那国町が成立しました。

前身である与那国村は、1914年(大正3年)に八重山村が分離したことで成立していますが、名称は与那国島に位置することに由来したものと考えられそうです。

「与那国」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①オオハマボウと呼ばれる植物があり、沖縄では「ユウナ」と呼ばれていることから、ユウナの群生を意味する「ユノオン」が転じたとする説。

②砂が盛り上がった場所などを意味している「ヨナ」という言葉に由来してできた名称とされる説。

- 読み方→「与那国町(よなぐにちょう)」「八重山村(やえやまそん)」「与那国島(よなぐにじま)」

与那原町の由来

1949年(昭和24年)4月1日に、大里村から分離し、町制を施行したことによって、与那原町が成立しました。

その際3つの集落から町ができていますが、その集落には既に「与那原」の名称はあることから、ここから引き継がれたものと考えられます。

古くには「ヨナハル」や「ヨナハバマ」と呼ばれ、かつて海岸地であったころの呼び名であったそうです。

そのことから、「与那原」の由来として「ヨナ」とは海岸の砂地を意味したものとされています。

そして、「バル」については開墾により拓かれた土地を意味とされ、合わせて「ヨナバル」となりました。

- 読み方→「与那原町(よなばるちょう)」「大里村(おおざとそん)」

読谷村の由来

1946年(昭和21年)8月に、元々「読谷山村」と呼ばれていたのを改称したことによって、読谷村が成立しています。

「読谷山」とは、かつて沖縄にあった区画の名称からとったものですが、何故「山」の字を抜いたのかは分かりませんでした。

ちなみに「読谷山」は同名の山に由来するという情報がありましたが、その辺りも詳しいことは不明です。

現在「読谷」については、四方を田んぼに囲まれた狭い土地であったことから「四方田狭」が由来とされています。

これが「よもたんざ」から「よみたんざ」、そして「よみたん」と変化したといわれているそうです。

- 読み方→「読谷村(よみたんそん)」「読谷山村(ゆんたんざそん)」

コメント