更新情報:記事内容を更新(2025.3.25)

はじめに

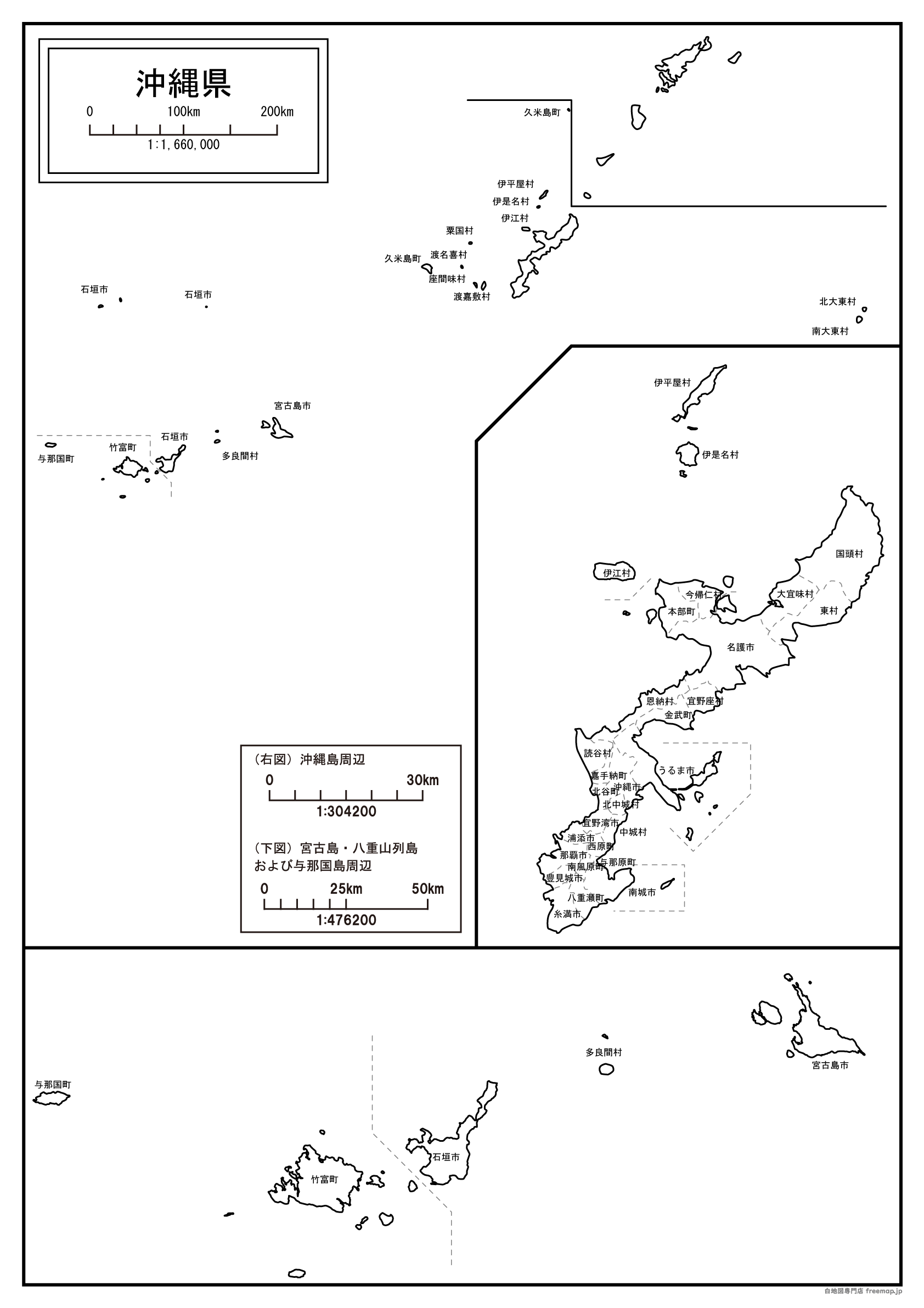

このページは、沖縄県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

沖縄県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

竹富町の由来

1948年(昭和23年)に、元々あった竹富村が町制を施行したことによって、竹富町が成立しました。

前身である竹富村は、当時あった八重山村が分離したことにより成立し、村役場も竹富島に置かれたそうです。

村の名称については情報が見つかりませんでしたが、前述した竹富島に由来したものと考えられます。

「竹富」という名称の由来についてですが、これは「他金殿」という人物にちなんだものです。

この人物は、最初にこの島に渡来して村を開いたといわれており、これに由来して「タケトミ」となりました。

- 読み方→「竹富町(たけとみちょう)」「八重山村(やえやまそん)」「竹富島(たけとみじま)」「他金殿(たきどぅん)※情報によって少し異なる」

多良間村の由来

1913年(大正2年)に、平良村から分離したことによって、多良間村が成立することとなりました。

分離したのは「多良間」の地域だそうで、この地名がそのまま村の名称となっているようです。

この「多良間」というのは、この場所を構成している島に「多良間島」があることから、これに由来したものと思われます。

しかし、「多良間」の名称について調べてみましたが、由来に関しての情報は見つかりませんでした。

こちらについては、また何か新しい情報が見つかり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「多良間村(たらまそん)」「平良村(ひららそん)」「多良間島(たらまじま)」

北谷町の由来

1980年(昭和55年)4月1日に、元々あった北谷村が町制を施行したことによって、北谷町が成立しました。

「北谷」の地名については、元を辿っていくと「きたたん」が転じていったものといわれています。

どのような理由かは分かりませんが、沖縄ではなく鹿児島の方言において、谷を意味する「たん」が語源ともされるようです。

そこから「きたたん」と呼ばれるようになり、漢字もこの頃より「北谷」の字が当てられていました。

その後、表記は変わることなく読み方だけが「きちゃたん」から「ちちゃたん」、そして「ちゃたん」と転じたそうです。

- 読み方→「北谷町(ちゃたんちょう)」

渡嘉敷村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことによって、渡嘉敷村が成立しました。

村の名称については、自治体を構成している島に「渡嘉敷島」があることから、これに由来したものと考えられます。

「渡嘉敷」自体の由来としては諸説あるとはされるものの、あまり情報はありませんでした。

一応見つけた説によると、「とかしち」という言葉から転じたとする説があるとのことです。

この「とかしち」とは、傾斜地や崖といった意味合いがあるそうで、地形に由来したものといえます。

- 読み方→「渡嘉敷村(とかしきそん)」「渡嘉敷島(とかしきじま)」

渡名喜村の由来

1908年(明治41年)に、島嶼町村制が施行されたことによって、渡名喜村が成立することとなりました。

村の名称については、構成されている主な島である、「渡名喜島」に由来したものとされています。

「渡名喜」という名称の由来については、「戸無」が転じてできたものとする話がありました。

これは昔は泥棒がおらず、家では戸を開けっ放しにしている風習にちなんだものだそうです。

ただし、あくまで1つの説であるとのことで、もし他に説を見つけたら追記をしていこうと思います。

- 読み方→「渡名喜村(となきそん)」「戸無(となし)」

豊見城市の由来

2002年(平成14年)に、元々あった豊見城村が市制を施行したことによって、豊見城市が成立しました。

「豊見城」の名称については、築城された城を「とよみ城」と呼んだことに由来したものです。

汪応祖と呼ばれる人物が城を築いたといわれ、見晴らしの良い場所にあったことから「とよみ城」といいました。

「とよみ」には名高いなどの意味があるされ、これが転じて豊見城という名称ができたそうです。

ちなみに、読み方にもあるとおり城のことを「グスク」といいますが、施設などにおいては「とみしろ」と読むこともあります。

- 読み方→「豊見城市(とみぐすくし)」「汪応祖(おうおうそ)」

中城村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことによって、中城村が成立しました。

村名として採用される以前より、かつての行政区画で「中城間切」があることから、新しい名称ということではありません。

「中城」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①台グスクと新垣グスクと呼ばれる場所の間に城があったことから、「中城」となったとする説。

②「中山王国」と呼ばれる王国がこの地にあったことから、ここから「中」の字をとったとされる説。

- 読み方→「中城村(なかぐすくそん)」「中山王国(ちゅうざんおうこく)」

今帰仁村の由来

1908年(明治41年)に、島嶼町村制が施行されたことによって、今帰仁村が成立することとなりました。

かつては行政区分として「今帰仁間切」があり、これが村の名称と引き継がれているようです。

「今帰仁」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①北方より渡来してきた人々がいたことから、「イマキ」は新しく来た人、「ジリ」は統治を意味し、これを合わせて「イマキジリ」が転じたとする説。

②魚が住む場所や、多く寄り付く場所といった意味がある、「ナキズミ」が転じたとされる説。

- 読み方→「今帰仁村(なきじんそん)」

名護市の由来

1970年(昭和45年)に、「名護町」「羽地村」「屋部村」「久志村」「屋我地村」が合併、及び市制を施行したことによって、名護市が成立しました。

市名については情報が見つかりませんでしたが、唯一の町である「名護町」から名称を引き継いだのかもしれません。

「名護」という名称については、「凪」という言葉が転じたことでできた地名とされています。

ちなみに、この言葉が当てられる場所となったのは、この地域にある名護湾であるそうです。

「凪」とは風がなく、穏やかになることを意味し、この名護湾の波は正にそのとおりとなっていました。

- 読み方→「名護市(なごし)」「羽地村(はねじそん)」「屋部村(やぶそん)」「久志村(くしそん)」「屋我地村(やがじそん)」「凪(なぎ)」

那覇市の由来

1921年(大正10年)5月20日に、元々あった那覇区が市制を施行したことに伴い、那覇市が成立することとなりました。

那覇区というのは、1896年(明治29年)にあった沖縄県区制によるものですが、以前より名称自体はあったようです。

「那覇」という名称の由来としては、諸説あるとしながらも、「なば」が転じたものとする説がよくみられました。

この「なば」というのは漁場を表す言葉で、ここから「なは」の他「なふぁ」など様々呼ばれていたそうです。

読み方については1934年(昭和9年)に、日本放送語審査委員会によって「ナハ」と統一されました。

- 読み方→「那覇市(なはし)」

コメント