更新情報:記事を更新(2025.3.25)

はじめに

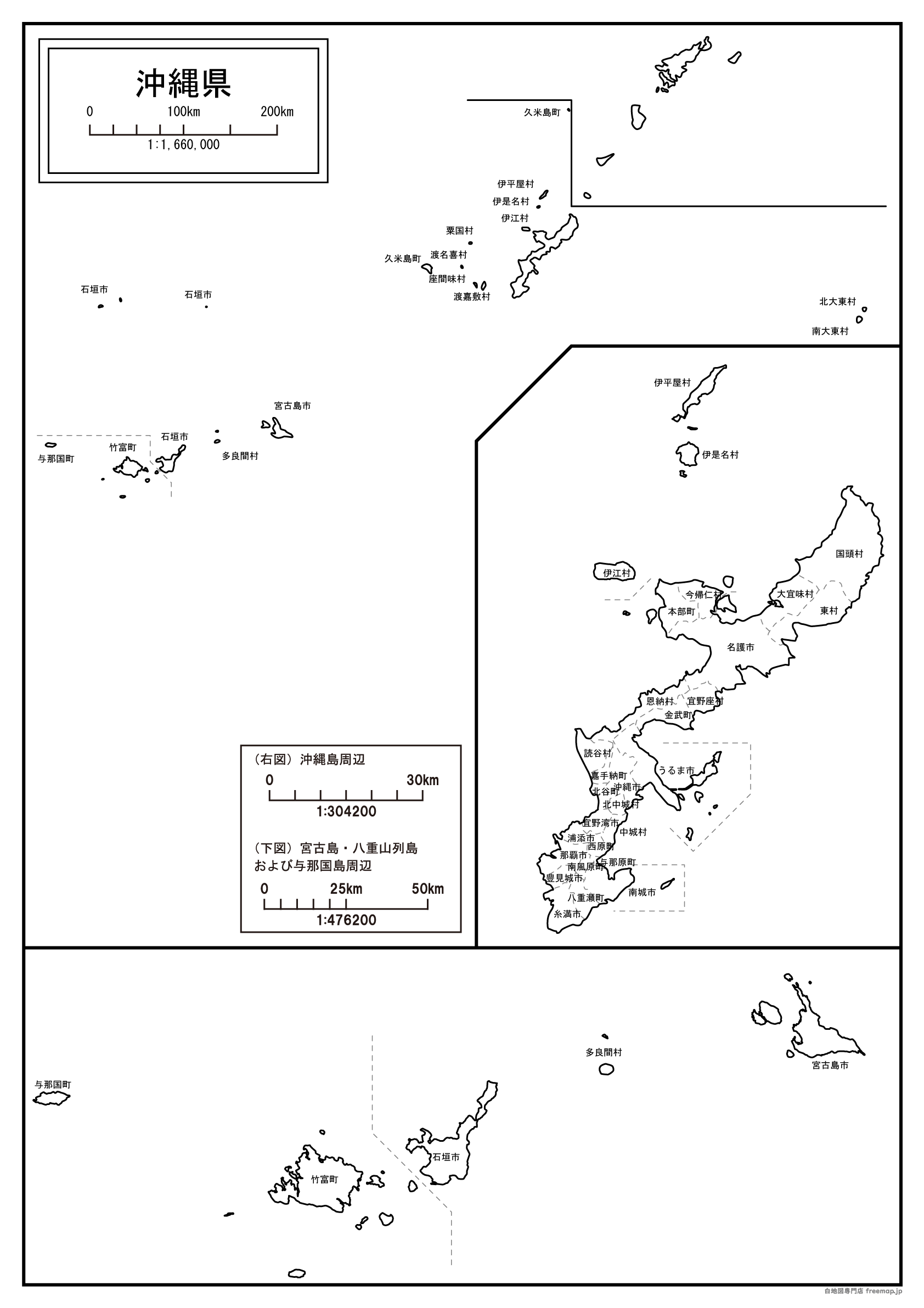

このページは、沖縄県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

沖縄県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

恩納村の由来

1908年(明治41年)に、島嶼町村制が施行されたことにより、「恩納間切」の区域をもって恩納村が成立しました。

「間切」というのは、古くにあった沖縄の行政区分のことであり、このことからも古くに存在していたことが分かる名称です。

「恩納」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「大きな広場」や「海のある場所」など意味合いがある「うんな」という言葉から転じたとする説。

②竹の産地であったことから「女竹」と呼ばれていて、これが転じたことでできた地名とされる説。

- 読み方→「恩納村(おんなそん)」「間切(まぎり)」「女竹(おなごだけ)」

嘉手納町の由来

1976年(昭和51年)1月1日に、元々あった嘉手納村が町制を施行したことによって、嘉手納町が成立しています。

前身である嘉手納村は1948年(昭和23年)に、北谷村が分村したことにより成立していますが、以前より名称自体はありました。

「嘉手納」という名称の由来については諸説あるとされますが、よくみられたものとしては「カリー・ナ」が転じたもするものがあるようです。

これは「カリー」が縁起が良いといった意味合いがあり「ナ」が土地を指す言葉となっています。

この2つが一緒の言葉となって、更に「カデナ」と転じたことで、現在の表記へと至りました。

- 読み方→「嘉手納町(かでなちょう)」「北谷(ちゃたん)」

北大東村の由来

1946年(昭和21年)に、村制が施行されたことによって、北大東村が成立することとなりました。

村の名称については、この村の主要な島となる北大東島に由来したものとなっているようです。

「大東」という名称の由来についてはあまり情報が見つかりませんでしたが、かつて「うふあがりじま」という名称で人々からは知られていました。

これは「はるか東にある島」という意味で、古くには東の海の向こうに理想郷があると信じられていたそうです。

そして北大東島と南大東島があるのことから、「北側」に位置していることで、合わせて「北大東」となったと考えることもできます。

- 読み方→「北大東村(きただいとうそん)」「北大東島(きただいとうじま)」

北中城村の由来

1946年(昭和21年)5月20日に、中城村が分離したことによって、北中城村が成立することとなりました。

このとき、分離したのは村の中でも北部の地域であったそうで、「北中城」の名称はこれに由来したものです。

「グスク」とは城などを意味するといわれていますが、「中城」の由来については諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していきます。

①城が「台グスク」と「新垣グスク」と呼ばれる2つの場所の間、つまり中に建てられたことに由来する説。

②古くには「中山王国」と呼ばれる王国があり、その地域には城があったことから王国名の「中」をとった説。

- 読み方→「北中城村(きたなかぐすくそん)」「中山王国(ちゅうざんおうこく)」

宜野座村の由来

1946年(昭和21年)4月1日に、当時あった金武村から4つの地域が分離したことで、宜野座村が成立しました。

この4つの地域には既に「宜野座」の地名はあり、このことからも以前よりあった地名であることが分かります。

しかしながら、その中でもなぜ「宜野座」の名称を村名として採用したのかは分かりません。

また、同様にこの名称自体の由来についても調べてみましたが、情報を見つけることができませんでした。

推測できそうな要素もありませんでしたので、こちらについてはまた何か分かり次第、追記をしていきます。

- 読み方→「宜野座村(ぎのざそん)」「金武(きん)」

宜野湾市の由来

1962年(昭和37年)7月1日に、元々あった宜野湾村が市制を施行したことによって、宜野湾市が成立しました。

前身である宜野湾村は、かつての行政区分としてあった「宜野湾間切」からきたものであるようです。

このことから古くからある名称ということは分かりますが、その由来に関しては情報が見つかりませんでした。

沖縄県には「宜野座」という地名もあることから、同じような由来にはなるのかもしれません。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思っています。

- 読み方→「宜野湾市(ぎのわんし)」

金武町の由来

1980年(昭和55年)4月に、元々あった金武村が町制を施行したことによって、金武町が成立しました。

「金武」の名称は古くからある地名となっていますが、いつ頃からあったのかは分からないそうです。

その由来については、どうやら諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①山に囲まれた土地であることから、大きな山であったり山脈を意味する「山」が転じたとする説。

②「金武」とはこの地域の古い言葉で「良い港」を意味するそうで、これが地名となったとされる説。

- 読み方→「金武町(きんちょう)」

国頭村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことによって、国頭村が成立しました。

こちらもかつての行政区画である「国頭間切」の区域をもって成立し、名称が引き継がれている形になります。

ただし、「国頭」という名称の由来に関しては、あまり情報を見つけることができませんでした。

一応、沖縄本島の地域は「国頭」「中頭」「島尻」に分かれており、このことから位置に由来したものとは考えられるようです。

国頭の地域は上の部分に位置し、単純に「国の上」という意味から付いた名称とされています。

- 読み方→「国頭村(くにがみそん)」「中頭(なかがみ)」「島尻(しまじり)」

久米島町の由来

2002年(平成14年)4月1日に、「具志川村」と「仲里村」が合併、及び町制を施行したことによって、久米島町が成立しました。

町名については情報が見つかりませんでしたが、この町を構成している島のひとつである「久米島」に由来したものと考えられます。

そんな「久米島」の由来については、米にちなんでつけられた名称であるといわれるようです。

古くには「球美」と表記されていたそう、これが「久米」のことを指しているとされています。

ちなみに、「球美」は当時の琉球方言で「米」を意味するそうで、「球美の島」から「久米島」となったそうです。

- 読み方→「久米島町(くめじまちょう)」「具志川村(ぐしかわそん)」「仲里村(なかざとそん)」「球美(くみ)」

座間味村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことによって、座間味村が成立しました。

この村を構成している島の1つに座間味島があり、村名についてはこれに由来したものとされています。

「座間味」という名称の由来については調べてみたものの、情報を見つけることができませんでした。

見たところ推測できそうな要素もなく、方言に関係あるのかなど一切不明となっているようです。

こちらの由来については、今後何か新しい情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「座間味村(ざまみそん)」「座間味島(ざまみじま)」

コメント