更新情報:記事内容を更新(2025.10.23)

はじめに

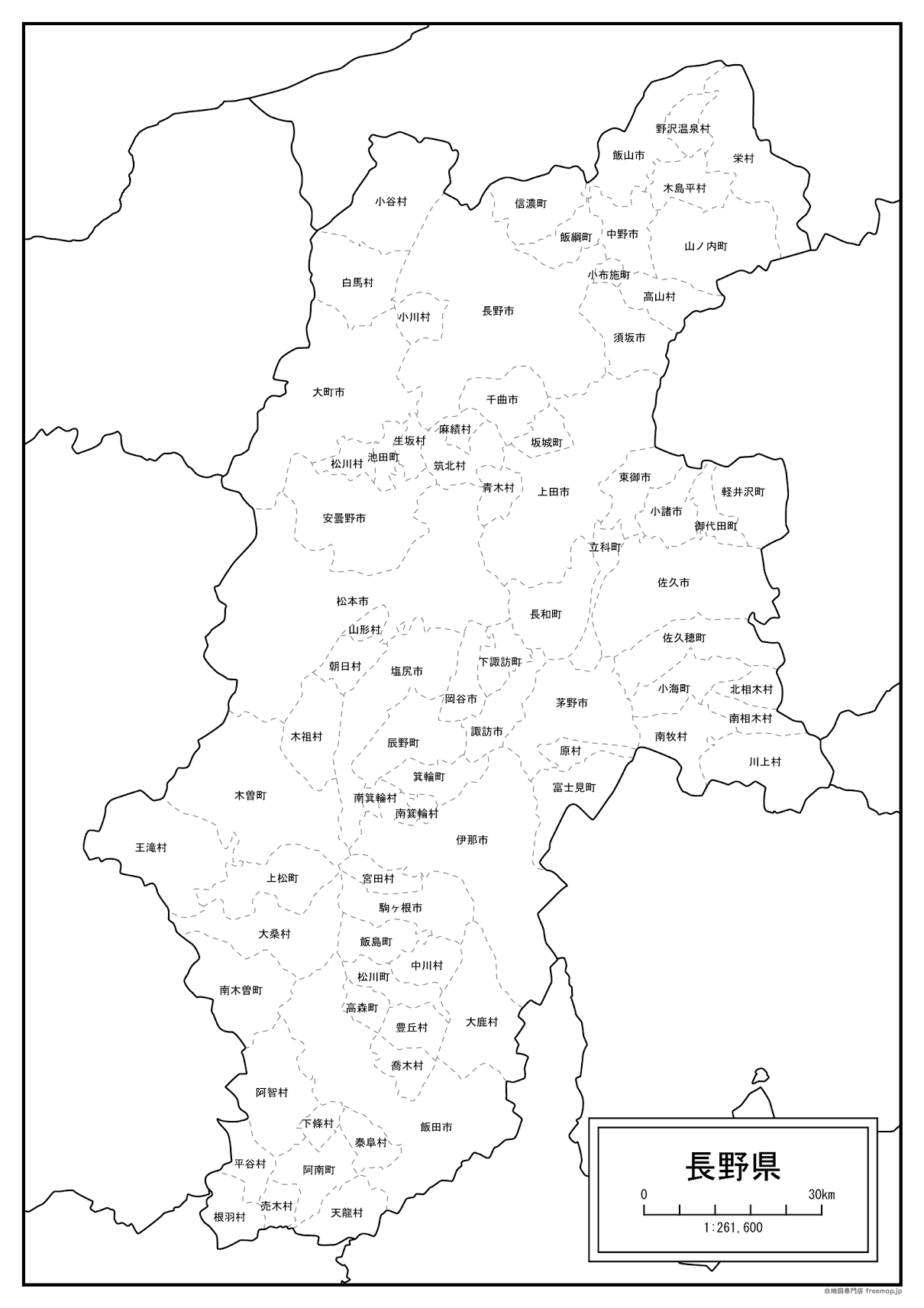

このページは、長野県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

長野県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

栄村の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「堺村」と「水内村」が合併したことによって成立しています。

村の名称は新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決めたのかは分かりませんでした。

「栄」という名称の由来についても調べてみましたが、こちらも特に情報は見つかっていません。

憶測とはなりますが、「栄」という地名は栄えるようにという意味を込めたところが多いそうなので、こちらもそういった思いを込めたとも考えられそうです。

こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「栄村(さかえむら)」「堺村(さかいむら)」「水内村(みのちむら)」

坂城町の由来

1904年(明治37年)7月12日に、元々あった坂城村が町制を施行したことによって、坂城町が成立しました。

前身である坂城村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

元々は「坂木」という表記であったそうで、地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①「坂の柵」ということから「サカキ」と呼ばれるようになり、これが「坂木」となったとする説。

②詳細は不明だが、古くには「逆木」と表記されており、これが変化していったことによるものとされる説。

- 読み方→「坂城町(さかきまち)」「逆木(さかさぎ)」

佐久市の由来

1961年(昭和36年)4月1日に、「浅間町」「中込町」「野沢町」「東村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、佐久地域と呼ばれていたことや、合併前の町村が「北佐久郡」と「南佐久郡」の地域に属していたことにちなんだものと考えられそうです。

「佐久」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地を開拓した神のことを「新開の神」と呼んでいたことから、これに由来したものとされる説。

②外敵からの攻撃を防ぐ為に「柵」を作ったとされていて、これが転じたものであるとする説。

- 読み方→「佐久市(さくし)」「浅間町(あさままち)」「中込町(なかごみまち)」「野沢町(のざわまち)」「東村(ひがしむら)」「新開(にいさく)」

佐久穂町の由来

2005年(平成17年)3月20日に、「佐久町」「八千穂村」が合併したことによって成立しました。

町名の「佐久穂」ついては、合併前の町村の文字をそれぞれ取り入れた合成地名となっているようです。

ちなみに、「佐久穂町」の名称の他、「八千穂町」にするという意見も多くあったとされています。

合併前の「佐久」という地名としては、「新開」が転じたとする説と、「柵」が転じたとする説がありました。

「八千穂」の名称については、「畑八村」と「穂積村」が合併したのと、この地域に流れる「千曲川」からそれぞれ字をとった合成地名になります。

- 読み方→「佐久穂町(さくほまち)」「佐久町(さくまち)」「八千穂村(やちほむら)」「新開(にいさく)」「畑八村(はたやむら)」「穂積村(ほづみむら)」「千曲川(ちくまがわ)」

塩尻市の由来

1959年(昭和34年)4月1日に、「塩尻町」「片丘村」「宗賀村」「筑摩地村」「広丘村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

「塩尻」の名称は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①塩を売っていた人が日本海側からきた際に、この辺りで売り切れたそうで、「塩」に終わりを表す「尻」の名称を用いて「塩尻市」となった説。

②日本海側と太平洋側から塩が運ばれた際、ここが終着点となることからついた地名とされている説。

③絞られたような地形のところに塩が集まっていたため、それを表す言葉として「塩尻」となったされる説。

- 読み方→「塩尻市(しおじりし)」「塩尻町(しおじりまち)」「片丘村(かたおかむら)」「宗賀村(そうがむら)」「筑摩地村(ちくまじむら)」「広丘村(ひろおかむら)」

信濃町の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「信濃村」「信濃尻村」「古間村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

古くからこの辺りの地域は、「北信濃」や「奥信濃」と呼ばれていたそうで、このことから町名として採用されたそうです。

かつては「信濃国」と呼ばれており、古くからある地名となりますが、この由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「シナ」と呼ばれる木が多くて自生していた土地であることから、これが転じたものとされている説。

②「シナ」とは、くぼんだ場所を指す言葉となっていて、地形由来の地名であるとしている説。

- 読み方→「信濃町(しなのまち)」「信濃村(しなのむら)」「信濃尻村(しなのじりむら)」「古間村(ふるまむら)」「信濃国(しなののくに)」

下條村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって下條村が成立することとなりました。

このとき、「睦沢村」と「陽皐村」の区域をもってできていることから、新たに命名されたものであるようです。

「下條」という村の名称については、この地を治めたとされる下條氏からとったとされています。

下條氏は室町時代のときに、現在の山梨県である甲斐の国と呼ばれる地域から入ってきたそうです。

そして、室町中期から戦国時代にかけて全盛を極めたといわれており、このことから村名として採用されました。

- 読み方→「下條村(しもじょうむら)」「睦沢村(むつざわむら)」「陽皐村(ひさわむら)」「甲斐(かい)」

下諏訪町の由来

1893年(明治26年)6月30日に、元々あった下諏訪村が町制を施行したことによって、下諏訪町が成立しました。

前身である下諏訪村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より村自体はあったようです。

「下諏訪」という地名の由来については、諏訪大社と呼ばれる神社にちなんだものとなっています。

諏訪大社には「上社」と「下社」があり、この地域は「下社」に位置していることから、「下諏訪」となりました。

「諏訪」自体の由来については、くぼんた湿地を意味する「スワ」、もしくは同じ言葉で崖を意味したものなど、諸説あるようです。

- 読み方→「下諏訪町(しもすわまち)」「諏訪大社(すわたいしゃ)」

須坂市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、元々あった須坂町が市制を施行したことによって、須坂市が成立しました。

前身である須坂町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「須坂」という地名の由来については諸説あるそうですが、「墨坂」から転じたとする説が有力とされています。

これは、奈良県にある「墨坂神社」をこの地域に勧請したことに由来したものであるそうです。

奈良県の墨坂という地域で信仰された6人の神様を総称して墨坂大神と呼んでいて、これがこの地域において「スザカ」と訛っていったとされます。

- 読み方→「須坂市(すざかし)」「墨坂(すみさか)」

諏訪市の由来

1941年(昭和16年)8月10日に、「上諏訪町」「四賀村」「豊田村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については新たに命名されたものとなりますが、これらの地域が「諏訪郡」に属していたことにちなんだものと考えられそうです。

「諏訪」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①三角州の端を意味しているとされる「洲端」から表記が変化していったことで「諏訪」となった説。

②水の多い地域であったことから、「沢」という字が転じて「スワ」となり、現在の表記となったとする説。

- 読み方→「諏訪市(すわし)」「上諏訪町(かみすわまち)」「四賀村(しがむら)」「豊田村(とよだむら)」「洲端(すは)」

喬木村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、喬木村が成立することとなりました。

町村制が施行される以前にも存在しており、1875年(明治8年)に合併によって誕生していたようです。

「喬木」という地名の由来については、中国の詩経にちなんで命名されたものとなっています。

それによると、「幽谷より出でて喬木に還る」というのがあり、これが村名の由来となるようです。

皆が助け合って健やかに成長していくといった意味合いがあるそうで、そういった願いを込めて喬木村となりました。

- 読み方→「喬木村(たかぎむら)」

コメント