更新情報:記事内容を更新(2025.3.4)

はじめに

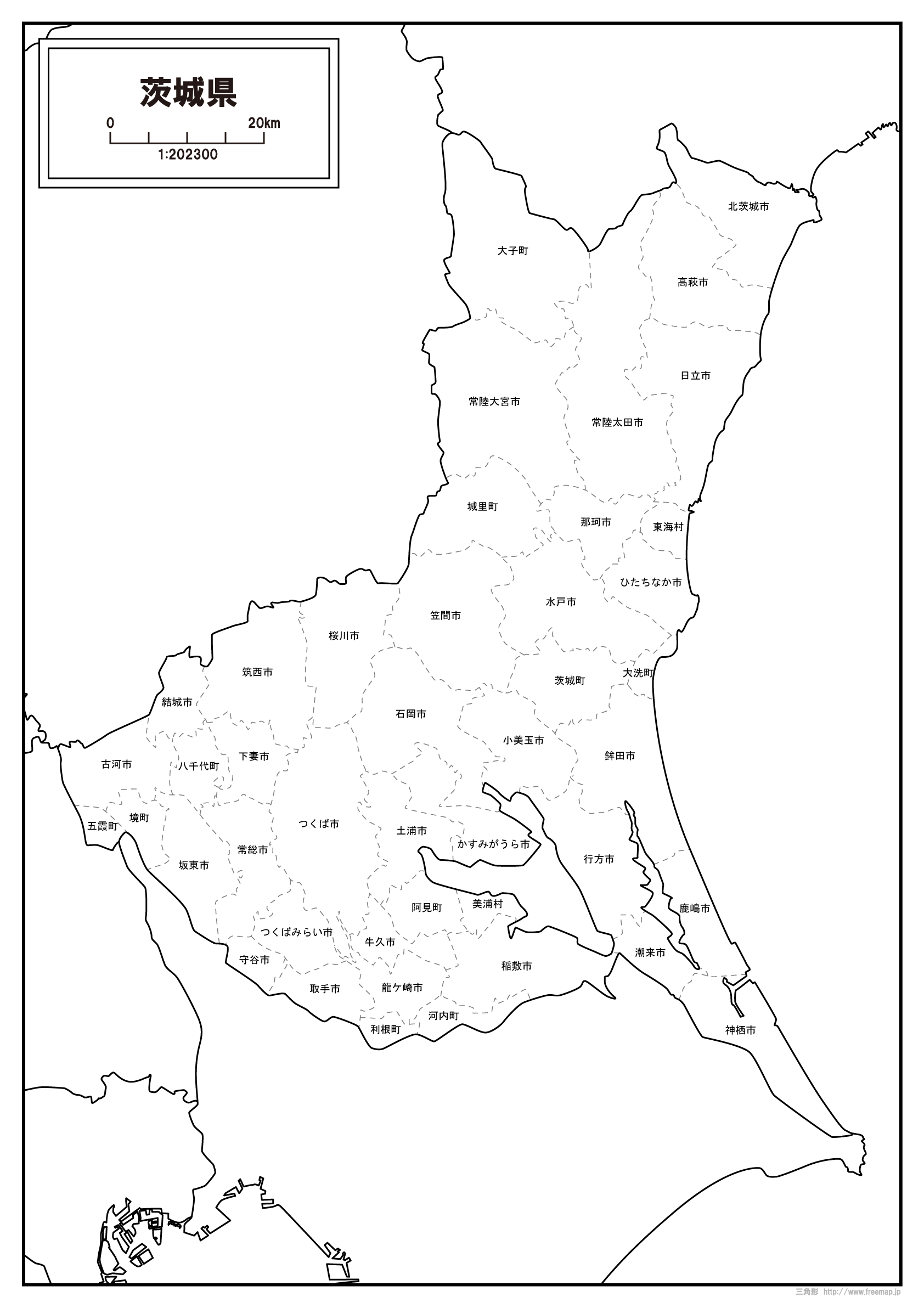

このページは、茨城県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

茨城県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

高萩市の由来

1954年(昭和29年)11月23日に、「高萩町」「松岡町」「高岡村」「黒前村(一部)」「櫛形村(一部)」が合併したことによって、高萩市が成立しました。

前身である高萩町についてですが、元々は「松原町」という名称だったのが、1937年(昭和12年)に改称されたようです。

これは、高萩の地域が発展したことにより、中心地とまでなったことなどが理由といわれています。

「高萩」という地名の由来についてですが、これといった情報を見つけることができませんでした。

古くには「多珂」という地名もあったことから、もしかするとこれが由来となるかもしれませんが、また何か分かり次第、追記していきます。

- 読み方→「高萩市(たかはぎし)」「松岡町(まつおかまち)」「高岡村(たかおかむら)」「黒前村(くろさきむら)」「櫛形村(くしがたむら)」「多珂(たか)」

筑西市の由来

2005年(平成17年)3月28日に、「下館市」「関城町」「明野町」「協和町」が合併したことによって、筑西市が成立しました。

新しく市名をつけるにあたり、「しあわせ市」や「北つくば市」などの候補があったそうです。

その中から「筑西市」が選ばれましたが、「筑西」の名称については「筑波山」が由来となっていました。

これは、この地域が筑波山という山の西側にあることにちなんだもので、文字通り「筑波山の西」を意味します。

「筑西」の文字をみて、地理的にもイメージしやすい名称であることなどが、選ばれた理由となるそうです。

- 読み方→「筑西市(ちくせいし)」「下館市(しもだてし)」「関城町(せきじょうまち)」「明野町(あけのまち)」「協和町(きょうわまち)」「筑波山(つくばさん)」

つくば市の由来

1987年(昭和62年)11月30日に、「谷田部町」「大穂町」「豊里町」「桜村」が合併にしたことによって、つくば市が成立しました。

市名である「つくば」については、この地域のシンボルともされる、筑波山に由来したものになります。

今回漢字表記である「筑波」ではなく、ひらがな表記としたのにはいくつか理由があるそうです。

一つの理由として、「筑」という字を「ちく」と誤読される恐れがあるということから、読みやすくシンプルな名称であるひらがな表記としました。

また、隣町のほうに「筑波町」があったことから、これと混同しないようにという理由もあったそうです。

- 読み方→「谷田部町(やたべまち)」「大穂町(おおほまち)」「豊里町(とよさとまち)」「桜村(さくらむら)」「筑波山(つくばさん)」

つくばみらい市の由来

2006年(平成18年)3月27日に、「伊奈町」「谷和原村」が合併、及び市制を施行したことによって、つくばみらい市が成立しました。

「つくばみらい」という名称についてですが、「筑波郡」と「みらい平」の2つが由来であるようです。

「筑波郡」とは、合併前の町村が属していたこと郡名であり、これが平仮名表記となっています。

そして「みらい平」についてですが、これはつくばエクスプレスが走る駅の名称であり、「みらい」の由来です。

この2つの由来を合わせたものが「つくばみらい」であり、平仮名表記の市名として決定されました。

- 読み方→「伊奈町(いなまち)」「みらい平(みらいだいら)」「谷和原村(やわはらむら)」

土浦市の由来

1940年(昭和15年)に「土浦町」と「真鍋町」が合併、及び市制を施行したことによって、土浦市が成立しました。

「土浦」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①現在の美浦村に吸収合併された村に「土浦村」があり、なにかのつながりでこの名称をそのまま取ったとする説。

②土を分解すると十一となり、十一の浦があったことに由来にして「土浦」となったとする説。

③理由は不明だが、四字熟語である「津々浦々」が転じて「土浦」の地名になったとする説。

- 読み方→「土浦市(つちうらし)」「真鍋町(まなべまち)」「美浦村(みほむら)」「津々浦々(つつうらうら)」

東海村の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「村松村」と「石神村」が合併したことによって、東海村が成立しました。

「東海村」という名称については、両村組合立の「東海中学校」が由来となっているようです。

ちなみにですが、合併に伴って新しい村名を考える際、この東海中学校で協議がされていました。

「東海」についてですが、そもそもは藤田東湖という人物が作った詩に由来したものだそうです。

歌の一節に「卓立す東海の浜」があり、これを引用して「東海」の名称ができたといわれています。

- 読み方→「東海村(とうかいむら)」「村松村(むらまつむら)」「石神村(いしがみむら)」「藤田東湖(ふじたとうこ)」

利根町の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「布川町」「文村」「文間村」「東文間村」が合併したことによって、利根町が成立しました。

合併前の町村をみてもらうと分かる通り、「利根」という名称は新たに命名されたものとなっています。

しかし、「利根町」の由来について調べてはみたものの、情報を見つけることができませんでした。

その為、推測とはなってしまいますが、この地域を流れている「利根川」という川に由来したものだと考えられそうです。

こちらについては、また何か新しい情報が見つかり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「利根町(とねまち)」「布川町(ふかわまち)」「文村(ふみむら)」「文間村(もんまむら)」「東文間村(ひがしもんまむら)」

取手市の由来

1970年(昭和45年)10月1日に、元々あった取手町が市制を施行したことによって、取手市が成立しました。

「取手」という地名については、戦国時代の大鹿太郎左衛門という人物の砦に由来したものといわれています。

しかし、時期的にはそれ以前より「トリデ」の地名はあったともいわれており、あくまで一つの説にすぎないそうです。

また、同じく「砦」を由来とするものの、平将門が築いた砦が由来であるという説もありました。

いずれにせよ、正確な説は不明とはなっているものの、言葉としては「砦」に由来したものと考えられそうです。

- 読み方→「取手市(とりでし)」「大鹿太郎左衛門(おおしかたろうざえもん)」「平将門(たいらのまさかど)」

那珂市の由来

2005年(平成17年)1月21日に、那珂町が「瓜連町」を編入、同時に市制を施行したことによって、那珂市が成立しました。

元々あった那珂町は、1955年(昭和30年)の合併により命名されており、これは合併された町村が「那珂郡」に属していたことに由来したものと考えられます。

そして、今回市制を施行するにあたり、瓜連町は編入という形になっていることから、那珂町からそのまま名称を引き継いだ形で「那珂市」となったのかもしれません。

このあたりは情報を見つけることが出来なかったので、また何か発見でき次第追記をしていこうと思います。

ちなみに、「那珂」という地名の由来についても不明でしたが、古くには「仲国造」「那賀」といった表記があったため、これが転じたものと推測できそうです。

- 読み方→「那珂市(なかし)」「瓜連町(うりづらまち)」「仲国造(なかのくにのみやつこ)」

行方市の由来

2005年(平成17年)9月2日に、「麻生町」「玉造町」「北浦町」が合併、及び市制を施行したことによって行方市が成立しました。

市の名称については、合併された町が「行方郡」に属していたことに由来したものとなっています。

読み方に関しては公募を行ったそうで、郡名として慣れ親しんできたなどの理由で「なめがた」から変更はされませんでした。

「行方」という地名は、皇族であるヤマトタケルノミコトが「行細し」と表現したことが由来だそうです。

これは、この地域の水辺と台地が入り組んでいる様子を表現した言葉であるとされています。

- 読み方→「行方市(なめがたし)」「麻生町(あそうまち)」「玉造町(たまつくりまち)」「北浦町(きたうらまち)」「行細し(なめくわし)」

坂東市の由来

2005年(平成17年)3月22日に、「岩井市」と「猿島町」が合併したことによって、坂東市が成立しています。

「坂東」という名称については、「坂の東」に由来したもので、関東地方の古い呼び名となっていました。

「坂の東」とは、足柄峠や碓氷峠などの山を坂に見立て、これより東の地域を指したものだそうです。

今回市の名称を決めるにあたり、公募が行われたそうで、その結果によって「坂東市」となりました。

この地域が関東地方の中央付近に位置していることや、関東平野を代表するような都市を目指して決定されたとしています。

- 読み方→「坂東市(ばんどうし)」「岩井市(いわいし)」「猿島町(さしままち)」「足柄峠(あしがらとうげ)」「碓氷峠(うすいとうげ)」

コメント