更新情報:記事内容を更新(2025.3.4)

はじめに

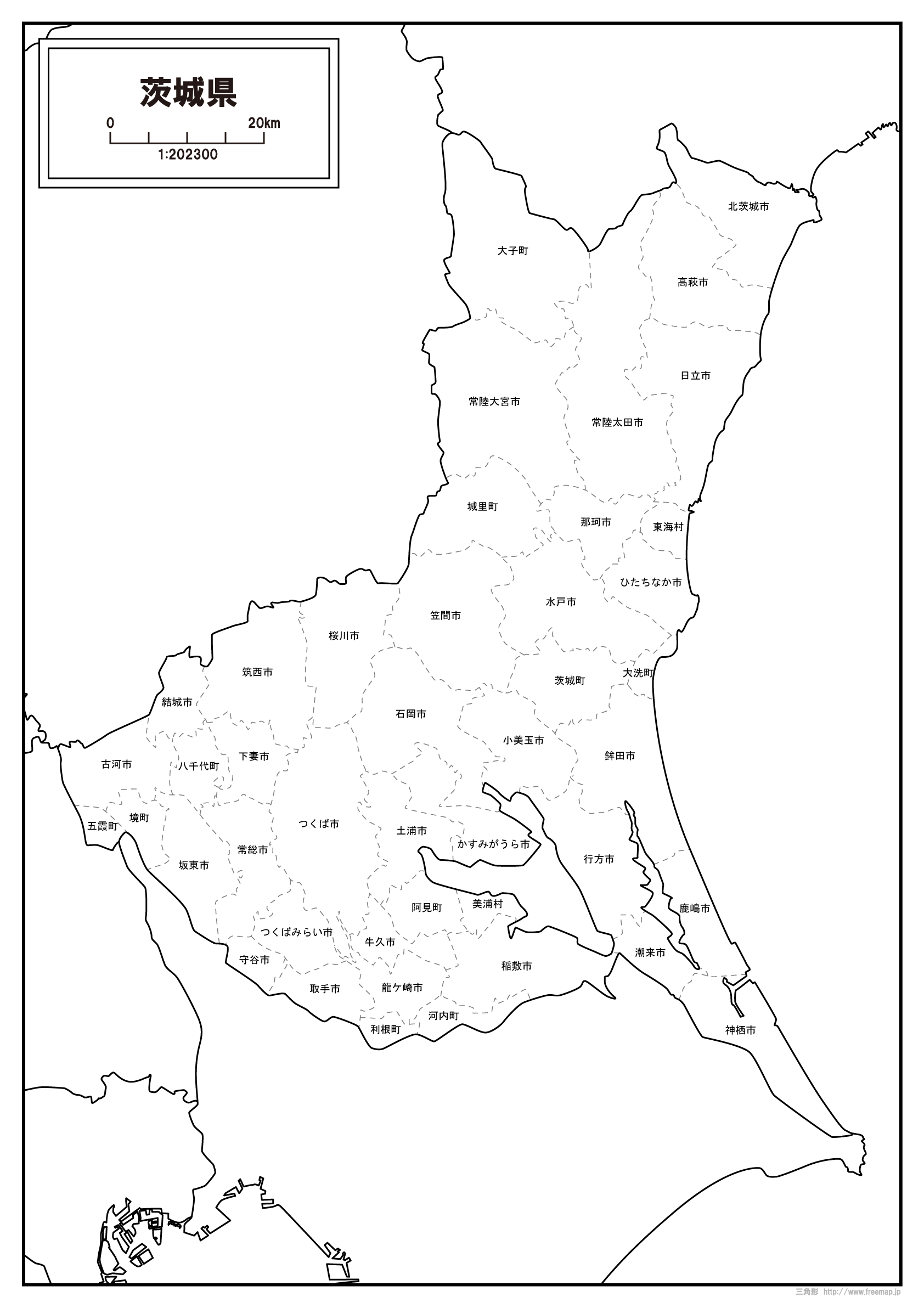

このページは、茨城県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

茨城県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

かすみがうら市の由来

2005年(平成17年)3月28日に、「霞ヶ浦町」と「千代田町」が合併、及び市制を施行したことによって、かすみがうら市が成立しました。

「かすみがうら」という名称については、茨城県にある湖である「霞ヶ浦」に由来しています。

今回発足にあたって、ひらがな表記となっているのは、合併された千代田町が霞ヶ浦町に、吸収されたと思われないよう配慮した結果だそうです。

ちなみに、古くには「霞の浦」と呼ばれていたそうで、これに由来して「霞ヶ浦」となったとされています。

また、そもそもの由来としては不明な部分もありますが、当時存在していた「香澄の里」が語源だそうです。

- 読み方→「霞ヶ浦町(かすみがうらまち)」「千代田町(ちよだまち)」「香澄(かすみ)」

河内町の由来

1996年(平成8年)6月1日に、元々あった河内村が町制を施行したことによって、河内町が成立しました。

前身である河内村は、1955年(昭和30年)の合併により成立し、このときに「河内」と名付けられています。

この「河内」という名称の由来については、調べてみたものの、情報を見つけることができませんでした。

一応河内町について調べてみると、ここは利根川と新利根川に挟まれている地域となっています。

推測とはなりますが、このことから「河の内側」といった意味に由来したものであるとも考えられそうです。

- 読み方→「河内町(かわちまち)」「利根川(とねがわ)」「新利根川(しんとねがわ)」

北茨城市の由来

1956年(昭和31年)3月31日に、「磯原町」「大津町」「平潟町」「関南村」「関本村」「南中郷村」が合併、及び市制を施行したことで、一度「茨城市」が成立しています。

しかし、同日に現在の「北茨城市」と改称したことで、改めて北茨城市が発足となりました。

上記の通り、市名をつけるにあたり、当初は茨城市と予定されていましたが、反対の声が挙がったことで改称へと至ったそうです。

反対の理由として、大阪府にある茨木市と混同されることや、水戸市ではなく茨城市が茨城県の県庁所在地と勘違いされる恐れがあるという点がありました。

「北茨城」という名称については、この場所が茨城県の最北端にあることに由来したものだそうです。

- 読み方→「北茨城市(きたいばらきし)」「磯原町(いそはらまち)」「大津町(おおつまち)」「平潟町(ひらかたまち)」「関南村(せきなみむら)」「関本村(せきもとむら)」「南中郷村(みなみなかごうむら)」

古河市の由来

1950年(昭和25年)8月1日に、元々あった古河町が市制を施行したことによって、古河市が成立しました。

古くには「許我」や「古我」という字が当てられており、歴史とともに現在の表記へと変わっていったようです。

そんな「コガ」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①未開の地といったことを意味する「空閑」に由来し、転じて「コガ」となったとしている説。

②「こぐ」という欠けることを意味する言葉が転じたとされ、川沿いの侵食された地形であったことに由来するという説。

- 読み方→「古河市(こがし)」「空閑(くが)」

五霞町の由来

1996年(平成8年)6月1日に、元々あった五霞村が町制を施行したことによって、五霞町が成立しました。

「五霞」という地名については、「五ヶ村」に由来したものといわれ、転じて「五霞」になったとされます。

「五ヶ村」というのは、字が表している通り、主要な村が五ヶ所あったことに由来したものだそうです。

更に、ここは水害の多い地域であり、霞堤と呼ばれる堤防を作っていたことから、村は通称「霞堤」と呼ばれていました。

こういった歴史から、「五ヶ村」と「霞堤」の文字をそれぞれ合わせて、「五霞」となったといわれています。

- 読み方→「五霞町(ごかまち)」「五ヶ村(ごかむら)」「霞堤(かすみてい)」

境町の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行された際、元々あった境町が単独で町制を施行したことによって、境町が成立しました。

このことから、町村制が実施される以前より、「境町」という場所があったことが分かります。

「境」という地名についてですが、文字通り「境界」に由来したものという情報が見つかりました。

というのも、新田開発の際「上小橋」「下小橋」「長井戸」の3つの地域の境界となっていたそうです。

このことから「サカイ」という地名ができ、古くには「堺」や「さか井」などとも表記されていたとされますが、最終的に「境」の表記になりました。

- 読み方→「境町(さかいまち)」「境河岸(さかいがし)」「上小橋(かみこばし)」「下小橋(しもこばし)」「長井戸(ながいど)」

桜川市の由来

2005年(平成17年)10月1日に、「岩瀬町」「真壁町」「大和村」が合併したことによって、桜川市が成立しました。

市名については住民による公募が行われたそうで、結果として「桜川」で決定となっています。

この名称については、茨城県に流れている川である、「桜川」に由来したものとなるそうです。

今回合併された町村には桜川が流れていることに加え、桜川市とすることで3町村の融和を考えられるなどの理由がありました。

ちなみに、川である「桜川」の由来は、はっきりとした情報は見つかりませんでしたが、桜の名所であることに由来したものと考えられそうです。

- 読み方→「桜川市(さくらがわし)」「岩瀬町(いわせまち)」「真壁町(まかべまち)」「大和村(やまとむら)」

下妻市の由来

1954年(昭和29年)6月1日に、下妻町に「上妻村」「総上村」「豊加美村」「高道祖村」が編入、及び市制施行したことによって、下妻市が成立しました。

現在の表記とは異なりますが、「しもつま」という名称は、古くからある地名であるそうです。

しかし、「下妻」と表記されるに至った経緯や、由来などについては不明な部分もありました。

地名の由来についてですが、一説には「しも」が郡の下の場所を指し、「つま」は端を意味しているといわれています。

つまり、「郡の下の端」ということで、「しもつま」となったとする説となっているようです。

- 読み方→「下妻市(しもつまし)」「上妻村(かみつまむら)」「総上村(ふさかみむら)」「豊加美村(とよかみむら)」「高道祖村(たかさいむら)」

常総市の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「水海道市」が「石下町」を編入し、即日改称したことによって、常総市が成立しています。

新しい市名は公募によって決定されたものですが、元々は「伊奈町」と「谷和原村」と合併したときの名称でした。

しかし、この合併については破談となり、上記の石下町を編入する形となりますが、この新市名も採用される形となっています。

市名である「常総」についてですが、古くにはこの辺りの地域には「常陸国」と「下総国」という行政区分がありました。

それぞれの字があることから分かる通り、「常総」とはこの2つの地域の併称で、これが市名として採用されたようです。

- 読み方→「常総市(じょうそうし)」「水海道(みつかいどう)」「石下町(いしげまち)」「伊奈町(いなまち)」「谷和原村(やわはらむら)」「常陸国(ひたちのくに)」「下総国(しもふさのくに)」

城里町の由来

2005年(平成17年)2月1日に、「常北町」「桂村」「七会村」が合併したことによって、城里町が成立しました。

「城里」という名称についてですが、それぞれの字に由来しているものがあり、これを組み合わせたものになります。

まず「城」の字は、水戸城の北部にこの地域が位置していたことから「城北地区」と呼ばれていたことに由来するそうです。

そして「里」の字は、それぞれの町村に「ふれあいの里」や「うぐいすの里」、「山びこの郷」があったことに由来しています。

また、それとは別に、「里」については日本のふるさとのイメージがあるということも由来だそうです。

- 読み方→「城里町(しろさとまち)」「常北町(じょうほくまち)」「桂村(かつらむら)」「七会村(ななかいむら)」「城北(しろきた)」

大子町の由来

1891年(明治24年)7月20日に、元々あった大子村が町制を施行したことによって、大子町が成立しています。

「大子」という地名の由来についてですが、あまり情報を見つけることができませんでした。

前身である大子村は、1889年(明治22年)に町村制が施行された際に成立していますが、以前より「大子」の地名はあったようです。

一応見つけた情報によると、同じ読みで「醍醐」が転じてできた地名であるとされていました。

ただし、詳細については不明でしたので、また何か分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大子町(だいごまち)」

コメント