更新情報:記事内容を更新(2025.3.14)

はじめに

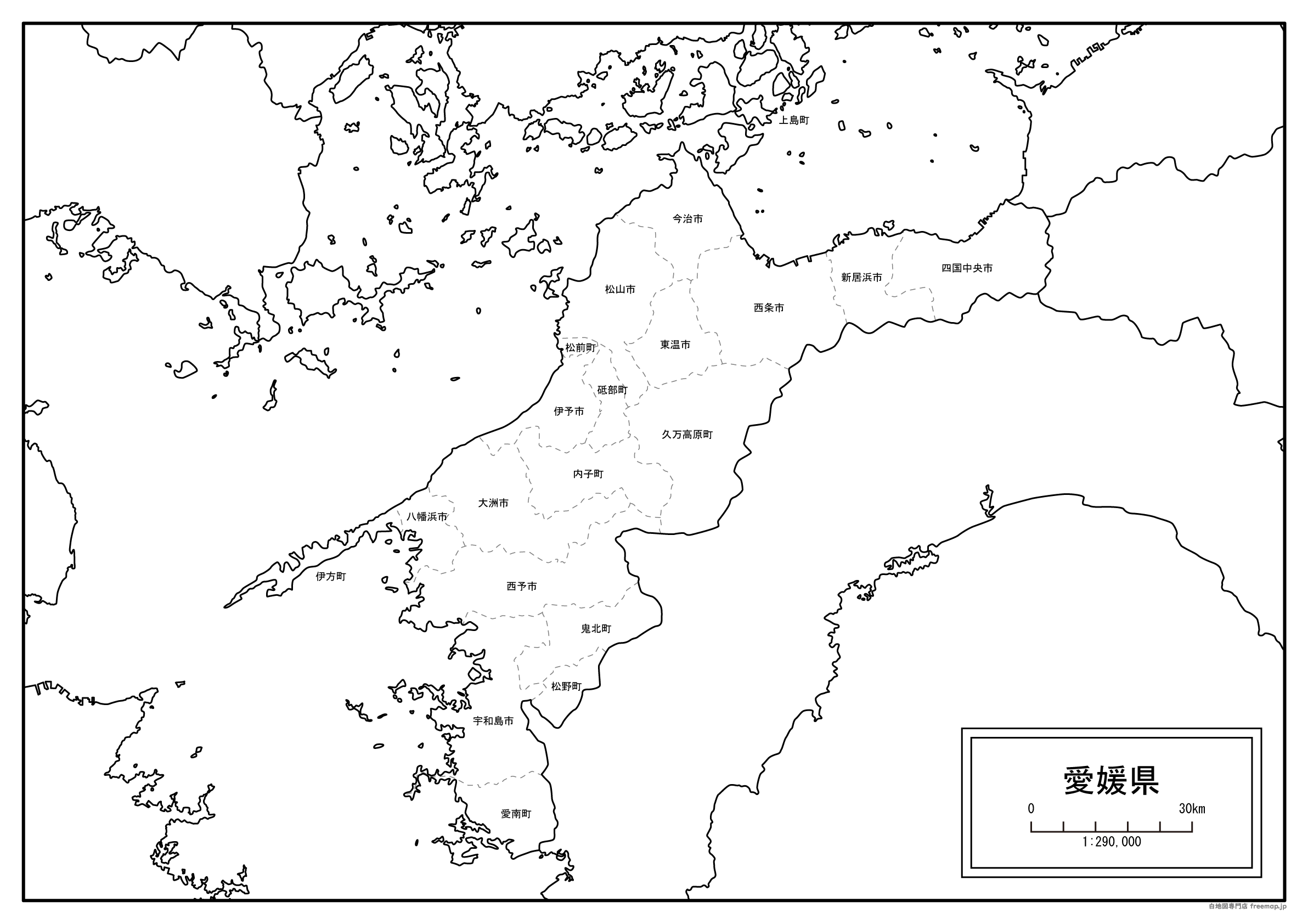

このページは、愛媛県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

愛媛県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

西条市の由来

1941年(昭和16年)4月29日に、「西条町」「氷見町」「飯岡村」「神戸村」「橘村」が合併、及び市制を施行したことによって、西条市が成立しています。

今回市名をつけるにあたって公募が行われ、最終的に5つの候補の中から「西条市」が選ばれました。

「西条」という地名は元々合併前の町名にもありましたが、古くからある地名であるそうです。

その由来としては、条里制と呼ばれる土地を区画ごとに管理する制度にちなんだものであります。

その際、島山という山を境に、西側を「西條」、東側を「東條」としたことから、表記が転じて「西条」となりました。

- 読み方→「西条市(さいじょうし)」「氷見町(ひみちょう)」「飯岡村(いいおかむら)」「神戸村(かんべむら)」「橘村(たちばなむら)」「条里制(じょうりせい)」

四国中央市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「川之江市」「伊予三島市」「土居町」「新宮村」が合併したことによって、四国中央市が成立しました。

市名については公募が行われており、最終的に5つの候補の中から、決定されたものとなります。

「四国中央」という名称は、文字通り四国の中央付近に位置していることや、他の都道府県に全て隣接していることに由来したものです。

また、ただ隣接しているだけではなく、四国の高速道路の中心部にあることから、アクセスもしやすいとされます。

そういったこともあり、道州制という都府県ではなく道と州を置く制度がもし施行された際に、中心都市となることを願って命名したそうです。

- 読み方→「四国中央市(しこくちゅうおうし)」「川之江市(かわのえし)」「伊予三島市(いよみしまし)」「土居町(どいちょう)」「新宮村(しんぐうむら)」

西予市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「宇和町」「野村町」「城川町」「明浜町」「三瓶町」が合併、及び市制を施行したことによって、西予市が成立しました。

合併前の町の名称をみてもらうとわかる通り、今回市名については新たに付けられたものとなります。

「西予」という名称の由来としては、「伊予国の西部」に位置していることに由来したものです。

伊予国とは、かつての行政区分の1つで、現在の愛媛県にあたる地域がそう呼ばれていました。

ちなみに「伊予」の由来には諸説あり、一説には温泉の「ゆ」から「よ」となり、そこに「い」の発音を足したことで「いよ」となったとする説があります。

- 読み方→「西予市(せいよし)」「宇和町(うわちょう)」「野村町(のむらちょう)」「城川町(しろかわちょう)」「明浜町(あけはまちょう)」「三瓶町(みかめちょう)」「伊予国(いよのくに)」

東温市の由来

2004年(平成16年)9月21日に、「重信町」と「川内町」が合併、及び市制を施行したことによって、東温市が成立しました。

新しい市名については公募が行われており、その中で最終的に8つの候補から「東温市」となっています。

そんな「東温」の名称は、「温泉郡の東部」に位置していることに由来したものとなるようです。

「温泉郡」は合併前の2つの町が属していた郡名で、「道後温泉」に由来した名称になります。

そういった歴史もあり、新たに考えられたというわけではなく、元々あった名称であるようです。

- 読み方→「東温市(とうおんし)」「重信町(しげのぶちょう)」「川内町(かわうちちょう)」「道後温泉(どうごおんせん)」

砥部町の由来

1928年(昭和3年)に、元々あった砥部村が町制を施行したことによって、砥部町が成立しました。

「砥部」という名称については、「砥山」が転じたことでできた地名であるとされています。

古くには砥石を産出しており、この地で採れた砥石は「伊予砥」と呼ばれていたそうです。

この砥石が採掘されていた山が「砥山」と呼ばれていたことから、これに由来したものといえます。

ただし、どのようにして「砥山」が「砥部」と転じることになったのかは、情報が見つかりませんでした。

- 読み方→「砥部町(とべちょう)」「伊予砥(いよと)」

新居浜市の由来

1937年(昭和12年)に、「新居浜町」「金子村」「高津村」が合併、及び市制を施行したことによって、新居浜市が成立しました。

「新居浜」という地名については、「新居郡」及び「浜」に由来したものとなっています。

元々は神野郡という名称でしたが、役所を移した際に「新居」と呼ぶようになったそうです。

このことから郡名も「新居郡」となり、この郡名こそが「新居浜」の由来の1つとなります。

そして海岸に近くに位置している場所を「浜」の字をつけて「新居浜」と呼ぶようになりました。

- 読み方→「新居浜市(にいはまし)」「金子村(かねこむら)」「高津村(たかつむら)」「神野郡(かんのぐん)」「新居郡(にいぐん)」

松前町の由来

1922年(大正11年)10月31日に、元々あった松前村が町制を施行したことによって、松前町が成立しました。

「松前」という名称の由来としては諸説あるようですが、あまり情報が見つからなかったので、1つだけ説を紹介します。

それによると、元々は「正木城」という表記であったものが改称されたことで「松前」となったとされていました。

タイミングとしては城を現在の松前町から松山市に居城を移し、「松山城」と命名した際とされています。

その由来としては「松山の前」にあったことから「松前」という名称にしたとされるようです。

- 読み方→「松前町(まさきちょう)」

松野町の由来

1955年(昭和30年)に3月31日に、「松丸町」と「吉野生村」が合併したことによって、松野町が成立しました。

合併前の町村をみてもらうとわかる通り、町名については今回新たに命名されたものとなります。

「松野」という名称の由来については、合併前の町村名から1文字ずつとっているようです。

当初は「吉野町」が提案されていたそうですが、松丸町側が反発した経緯があったといわれています。

最終的には5つの候補が挙がったそうで、その中にあった「松野町」で決着することになりました。

- 読み方→「松野町(まつのちょう)」「松丸町(まつまるちょう)」「吉野生村(よしのぶむら)」

松山市の由来

1889年(明治22年)に、市制が施行されたことにより、たくさんの区域をもって松山市が成立しました。

「松山」というのは、この地にあった「松山城」として登場しており、歴史的にも古くある名称です。

名称の由来についてですが、主に2つの説があるということなので、今回それを紹介していこうと思います。

①徳川家の一族でもある「松平家」から、「松」の字をとったことで、「松山」となったとする説。

②お城のあった山に、たくさんの「松」の木が植えられていたことに由来して「松山」となった説。

- 読み方→「松山市(まつやまし)」「勝山(かつやま)」

八幡浜市の由来

1935年(昭和10年)に、「八幡浜町」「神山町」「千丈村」「舌田村」が合併、及び市制を施行したことによって、八幡浜市が成立しました。

前身である八幡浜町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、地名自体は古くからあるようです。

「八幡浜」という名称についてですが、八幡神に関連した出来事に由来したものとされています。

八幡神は国内で信仰されている神様で、武家に武運の神として称えられたとされる存在です。

そして、八幡神がこの地域の浜に降り立ったとする話から「八幡浜」という地名ができました。

- 読み方→「八幡浜市(やわたはまし)」「神山町(かみやまちょう)」「千丈村(せんじゅうむら)」「舌田村(しただむら)」「八幡大神(やわたのかみ・はちまんしん)」

コメント