更新情報:記事内容を更新(2025.2.28)

はじめに

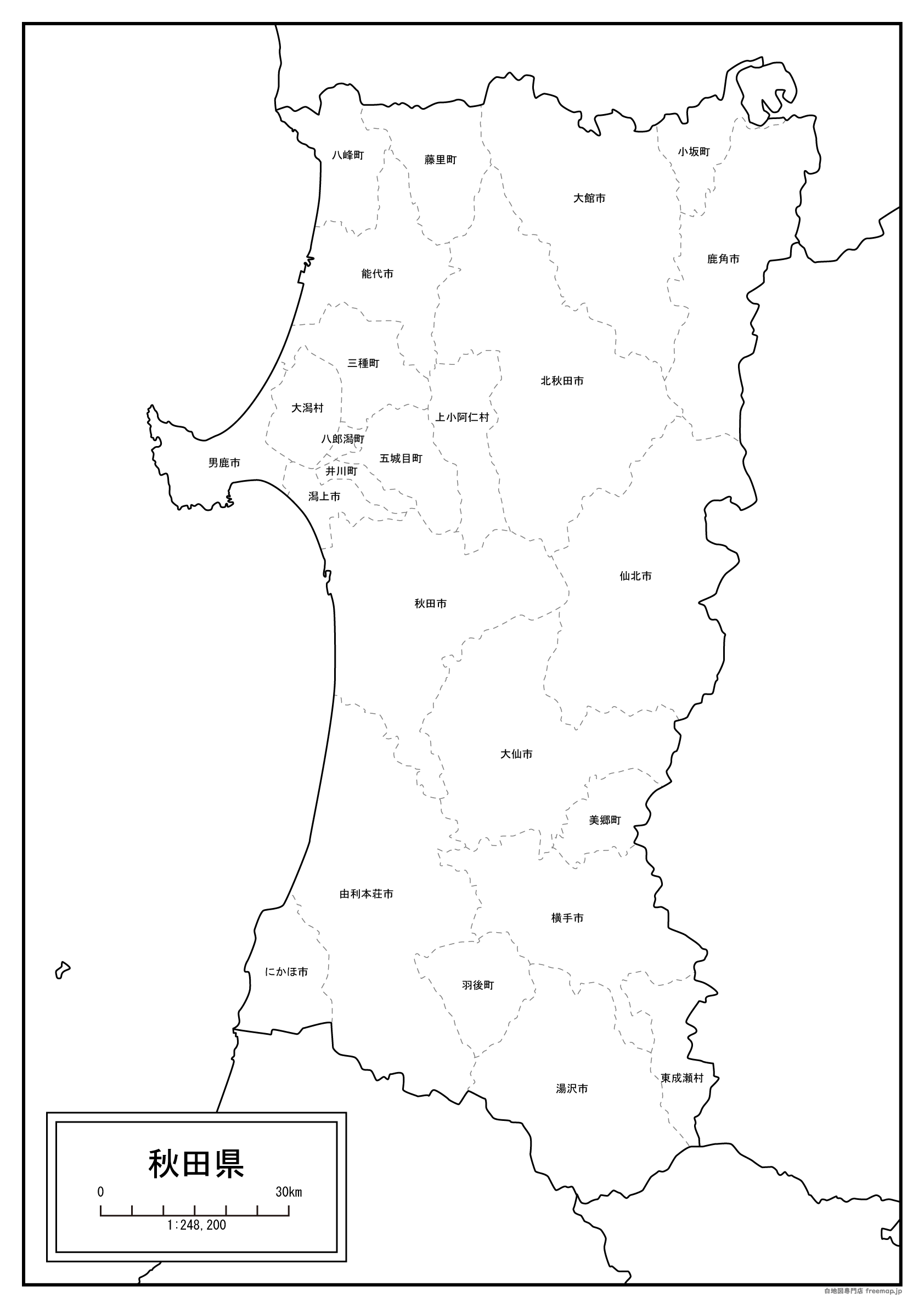

このページは、秋田県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

秋田県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

秋田市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、元々あった秋田町が市制を施行したことによって、秋田市が成立しました。

県名にもなっている「秋田」ですが、その由来には諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①秋田県に男鹿半島があり、この辺りの地域の形を、アゴに見立てたことから「アギタ」と呼ばれ、これが転じたとする説。

②稲作に向かない土地であったことから「悪田」と呼ばれ、転じて「秋田」となったとする説。

③高い場所を指す「上げ」と、場所を意味する「た」が転じて「と」となり、ここから「あきた」となった説。

- 読み方→「秋田市(あきたし)」「男鹿半島(おがはんとう)」「悪田(あくた)」

井川町の由来

1974年(昭和49年)6月1日に、元々あった井川村が町制を施行したことによって、井川町が成立しています。

「井川」という名称について情報を調べてみましたが、由来に関しての記述を見つけることができませんでした。

前身である井川村に関しては、1955年(昭和30年)に成立しており、このときに「井川」と命名されています。

このとき合併されたのは「上井河村」と「下井河村」で、漢字の表記は違いますが、「井川」の名称はこれにちなんだものと考えられそうです。

元々の「井河」の名称含めて、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「井川町(いかわまち)」「上井河村(かみいがわむら)」「下井河村(しもいがわむら)」

羽後町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「西馬音内」「三輪村」「新成村」「元西馬音内村」「田代村」「仙道村」と「明治村」の一部が合併したことによって、羽後町が成立しました。

何故「羽後町」となったのかについては、情報が見つかりませんでしたが、名称は「羽後国」に由来したものとなっています。

現在の山形県の一部と秋田県の大部分は、かつての地方区分で「羽後国」と呼ばれており、これにちなんだものです。

「羽後」という名称についてですが、元々は羽後国より広い範囲で「出羽国」というのがありました。

1869年にこの出羽国が分割されることとなり、このときに「羽後国」と「羽前国」に分かれたそうです。

- 読み方→「羽後町(うごまち)」「日馬音内町(にしもないまち)」「三輪村(みわむら)」「新成村(にいなりむら)」「元西馬音内村(もとにしもないむら)」「田代村(たしろむら)」「仙道村(せんどうむら)」「明治村(めいじむら)」「羽後国(うごのくに)」「出羽国(でわのくに)」「羽前国(うぜんのくに)」

大潟村の由来

1964年(昭和39年)10月1日に、干拓工事が行われた場所に、自治体として大潟村が成立しました。

干拓工事が行われたのは「八郎潟」という湖で、「大潟」の名称はこれに由来したものとなっています。

当初は「八郎潟村」も考えられていたそうですが、既に「八郎潟町」があったことから、名称について募集したそうです。

その結果、1612通もの応募がきたそうで、様々案の中から「大潟村」が採用されることとなりました。

命名した理由については、八郎潟が「大潟」と呼ばれていた時代があったことや、大きな躍進という願い込めたことなどがあるようです。

- 読み方→「大潟村(おおがたむら)」

大館市の由来

1951年(昭和26年)4月1日に、「大館町」と「釈迦内村」が合併及び、市制を施行したことによって、大館市が成立しました。

古くにはこの地域は「ヒナイ」と呼ばれていたそうで、いつしか「大館」の地名が定着したそうです。

そんな「大館」という名称についてですが、「館」という字もあることから館に由来したものとされています。

表記の通り大きな館が建てられていて、このことから「大館」の名称が誕生したそうです。

しかし、館に関する詳しい情報は見つけることができなかったため、また何か発見でき次第追記していこうと思います。

- 読み方→「大館市(おおだてし)」「釈迦内村(しゃかないむら)」

男鹿市の由来

1954年(昭和29年)に、「船川港町」「五里合村」「男鹿中村」「戸賀村」「脇本村」が合併、及び市制を施行したことによって、男鹿市が成立しました。

市名については情報は見つかりませんでしたが、この地域が男鹿半島の大部分を占めていることにちなんだものかと考えられそうです。

「男鹿」自体の地名の由来については諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①男鹿半島が日本海に浮かぶ陸のように見えるといったことから、「陸(おか)」が転じたとする説。

②古くには「恩荷」と呼ばれている地域があったことから、これが転じて「男鹿」となったとする説。

- 読み方→「男鹿市(おがし)」「船川港町(ふなかわみなとまち)」「五里合村(いりあいむら)」「男鹿中村(おがなかむら)」「戸賀村(とがむら)」「脇本村(わきもとむら)」「恩荷(おんが)」

潟上市の由来

2005年(平成17年)3月22日に、「飯田川町」「昭和町」「天王町」が合併、及び市制を施行したことによって、潟上市が成立しました。

古くには「方上」という名称であったそうで、これに由来して「潟上」と名付けられています。

ちなみにこの「方」という字は「潟」を表しており、この地域は八郎潟に面しているようです。

更に八郎潟の上の方向に面していたそうで、このことから「方上」となったといわれています。

こういった歴史的観点と、「上」の字に更なる発展と向上の願いを込めて、「潟上」となりました。

- 読み方→「潟上市(かたがみし)」「飯田川町(いいたがわまち)」「昭和町(しょうわまち)」「天王町(てんのうまち)」「八郎潟(はちろうがた)」

鹿角市の由来

1972年(昭和47年)4月1日に、「花輪町」「十和田町」「尾去沢町」「八幡平村」が合併、及び市制を施行したことによって、鹿角市が成立しました。

市名の由来については情報を見つけることができませんでしたが、合併前の町村が「鹿角郡」に属していたことから、これに由来したものと考えられます。

「鹿角」という名称自体は、市内を流れる川である米代川に由来したものとされているようです。

米代川の支流の形が、上から見下ろした際に、鹿の角に見えたということからきたものになります。

ちなみに、古くは同じ読み方で「上津野」と表記もされていて、それがいつしか「鹿角」に転じたようです。

- 読み方→「鹿角市(かづのし)」「花輪町(はなわまち)」「十和田町(とわだまち)」「尾去沢町(おさりざわまち)」「八幡平村(はちまんたいむら)」「米代川(よねしろがわ)」

上小阿仁村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことに伴い、9つの村の区域をもって、上小阿仁村が成立しています。

「上小阿仁」という名称については、「阿仁」という人物に関連した話が由来したものという情報がありました。

秋田県にある山、房住山が修行の場として開かれており、一帯を治める族長が住んでいたそうです。

その族長の娘には、「阿仁」という婿がおり、その後族長に男子ができたといわれています。

その後、土地を分け与えた際、男子は「小阿仁」と呼ばれたそうで、そのことから、「下小阿仁村」と「上小阿仁村」が誕生、そのうち上小阿仁村が現在まで残っているようです。

- 読み方→「上小阿仁村(かみこあにむら)」「房住山(ぼうじゅうさん)」

北秋田市の由来

2005年(平成17年)3月22日に、「合川町」「阿仁町」「鷹巣町」「森吉町」が合併、及び市制を施行したことによって、北秋田市が成立しました。

市名の由来については情報を見つけることができませんでしたが、合併前の町は北秋田郡に属しています。

このことから、単純に北秋田郡の名称に由来して、「北秋田市」となったとも考えられそうです。

ちなみに、郡名である「北秋田」の由来については、元々あった「秋田郡」に由来したものとなります。

この秋田郡が1878年(明治11年)に、制度により分割されたそうで、その際「北秋田郡」と「南秋田郡」ができました。

- 読み方→「北秋田市(きたあきたし)」「合川町(あいかわまち)」「阿仁町(あにまち)」「鷹巣町(たかのすまち)」「森吉町(もりよしまち)」

小坂町の由来

1914年(大正3年)5月15日に、元々あった小坂村が町制を施行したことによって、小坂町が成立しています。

「小坂」という名称の由来についてですが、こちらについての情報は見つけることができませんでした。

前身である小坂村は、1889年(明治22年)に成立していますが、それ以前より「小坂」の名称はあったようです。

一応この地域には「小坂鉱山」がかつてあり、鉱山の町として発展してきましたが、これに由来したものなのかは分かりません。

こちらの由来については、また更なる情報が見つかり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「小坂町(こさかまち)」

五城目町の由来

1896年(明治29年)1月18日に、元々あった五十目村が改称、及び町制を施行したことによって、五城目町が成立しました。

「五城目」という名称については、元を辿ると、「率浦」という村の名称が由来とされています。

率浦は「いさうら」もしくは「いそうら」と読み、これが転じて「五十目」と書いて「いそのめ」になったそうです。

その後更に表記と読み方は変わることとなり、「ごじゅうのめ」と読むことや「五城目」と表記することもあったといわれています。

そして五十目村が町制を施行する際、一番良い表記とされる「五城目」を採用したとのことです。

- 読み方→「五城目町(ごじょうめまち)」「五十目村(いそのめむら)」

コメント