更新情報:記事内容を更新(2025.11.12)

はじめに

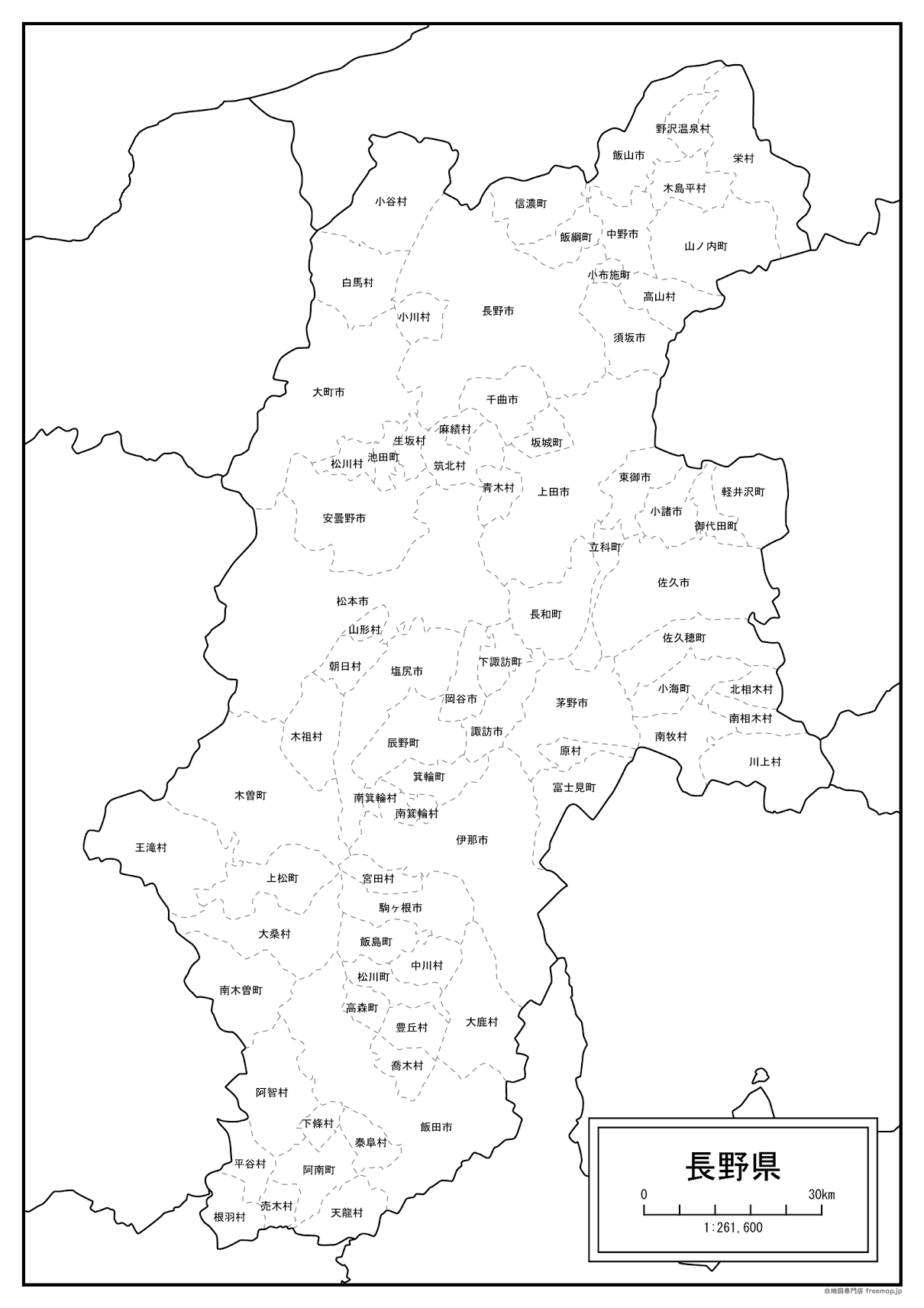

このページは、長野県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

長野県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

松川村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、松川村が成立することとなりました。

松川村自体は、町村制が施行される以前から存在していた村となっていることから、名称自体は古くからあるようです。

「松川」という地名の由来について調べてみましたが、特にこれといった情報は見つかりませんでした。

漢字の表記だけで考えるならば、松の生えた川があったことに由来するなどが考えられそうです。

あくまで憶測になるので、こちらの由来についてはまた何か情報が見つかり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「松川村(まつかわむら)」

松本市の由来

1907年(明治40年)5月1日に、元々あった松本町が市制を施行したことによって、松本市が成立しました。

「松本」という名称は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①「待つ事久しくして本懐を遂ぐ」という言葉から、「待つ」と「本」を合わせて「まつもと」になった説。

②地形などは関係なく、「松」というめでたいとされる字を使ったことによる地名とされている説。

③松と赤土があった土地であったことから、「まつち」が転じたことで「松本」となったとする説。

- 読み方→「松本市(まつもとし)」

南相木村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、南相木村が成立することもなりました。

村自体はこのときに新たにできたものではなく、以前より南相木村自体は存在していたようです。

元々は「相木村」がありましたが、1565年に南北に分かれたことで、「南相木村」と「北相木村」ができました。

元となる「相木」の地名についてですが、これは「相木氏」という一族に由来したものであるそうです。

この地域は相木氏の居住地であったそうで、このことから地名となり、現在にまで引き継がれています。

- 読み方→「南相木村(みなみあいきむら)」

南牧村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、南牧村が成立することとなりました。

このとき、5つの村の区域をもってできていますが、「南牧」の名称はなかったことから新たに命名されているようです。

「南牧」という名称の由来についてですが、「御牧原」という地名に由来したものとされています。

これは、この辺りの地域を呼んでいたものだそうですが、詳しい情報については見つかりませんでした。

こちらについては、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「南牧村(みなみまきむら)」「御牧原(みまきはら)」

南箕輪村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、南箕輪村が成立することとなりました。

元々は1875年(明治8年)に合併によって南箕輪村が成立しており、このときに命名されたものとなります。

古くにはこの辺りの地域が「箕輪郷」と呼ばれていて、名称はこれに由来したものとなるようです。

この箕輪郷において、南側に位置していたことちなんで、「南箕輪」と命名されたとしています。

ちなみに、「箕輪」自体の名称については、「箕」のような形をした地形であったことに由来したものとされるそうです。

- 読み方→「南箕輪村(みなみみのわむら)」

箕輪町の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「中箕輪町」「東箕輪村」「箕輪村」が合併したことによって成立しました。

町名については、合併された町村全てについている「箕輪」の文字を引き継いだ形となっています。

「箕輪」という地名は、古くから集落名として使われており、歴史のある名称となっているようです。

この地名の由来については「南箕輪村」の項目でも触れていますが、「箕」のような形をした地形てあることに由来したものとされています。

箕というのは、米といった穀物を選別や運搬、乾燥させるときに使われている農具のことです。

- 読み方→「箕輪町(みのわまち)」「中箕輪町(なかみのわまち)」「東箕輪村(ひがしむのわむら)」「箕輪村(みのわむら)」

宮田村の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、元々あった駒ヶ根市から分立したことによって、宮田村が成立しました。

駒ヶ根市となる前には宮田町として存在していることから、以前よりあった地名となるようです。

自治体名としての「宮田」については、かつて東山道に「宮田駅」が置かれ、中心地となったことに由来するとしています。

ただし、「宮田」という名称自体の由来については、情報を見つけることができませんでした。

こちらについては、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「宮田村(みやだむら)」「駒ヶ根市(こまがねし)」

御代田町の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「御代田村」「小沼村」「伍賀村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名はどのようにして決めたのかは分かりませんでしたが、合併前にある「御代田村」から名称を引き継いでいます。

「御代田」という名称の由来について、詳しいことは分かりませんでしたが、「御代」というのは明治の天皇が治めた期間を表す言葉だそうです。

そして、前身である御代田村は合併により成立していますが、合併前の村には「田」の字が多く含まれていました。

こういったことから、合わせて「御代田」となったとしていますが、もし他に何か分かれば改めて追記します。

- 読み方→「御代田町(みよたまち)」「御代田村(みよたむら)」「小沼村(おぬまむら)」「伍賀村(ごかむら)」

泰阜村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、泰阜村が成立することとなりました。

泰阜村自体は以前より存在しており、1875年(明治8年)の合併で成立した際に、命名されているようです。

「泰阜」という名称については、中国の伝統的詩である漢詩の、「泰山丘阜」に由来したものとなります。

それぞれの字に意味があるとされ、「泰」の字には水路を両手で自ら切り拓くといった意味があるそうです。

そして、「阜」には豊かで盛んな様を意味しているとして、合わせて「泰阜」と命名されました。

- 読み方→「泰阜村(やすおかむら)」「泰山丘泰(たいざんきゅうふ)」

山形村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、山形村が成立することとなりました。

山形村という村自体は以前より存在しており、1874年(明治7年)に3つの村が合併した際に命名されているようです。

「山形」という名称の由来については、この3つの村を「山方3か村」と呼んでいたことに由来しています。

これは、江戸時代に松本城から見て山の方に村があったことから、そう呼ばれていたそうです。

この「山方」の表記が転じたことで「山形」となり、村の名称として使われることとなりました。

- 読み方→「山形村(やまがたむら)」

山ノ内町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「平穏町」「穂波村」「夜間瀬村」が合併したことによって成立しています。

町名についてはこのときに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかなどについては分かりませんでした。

また、「山ノ内」という名称の由来についてもあまり情報がありませんでしたが、この地域にはいくつかの山があります。

そのことから、文字通り山に囲まれている場所ということに由来したものと考えられているようです。

こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「山ノ内町(やまのうちまち)」「平穏町(ひらおまち)」「穂波村(ほなみむら)」「夜間瀬村(よませむら)」

コメント