更新情報:記事内容を更新(2025.10.23)

はじめに

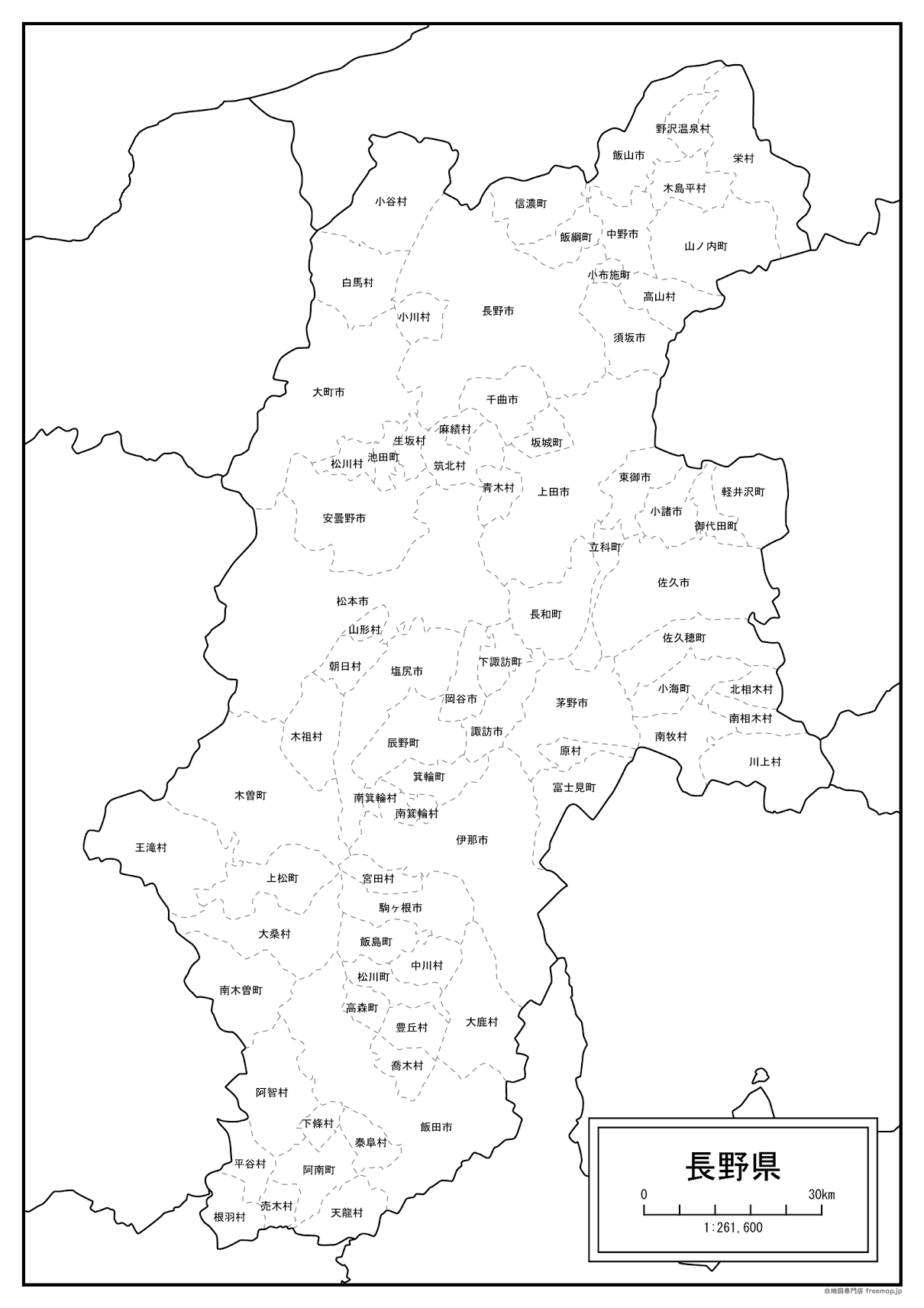

このページは、長野県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

長野県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

小布施町の由来

1954年(昭和29年)2月1日に、元々あった小布施村が町制を施行したことによって、小布施町が成立しました。

前身である小布施村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前よりある名称のようです。

「小布施」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時人などが集まった文化的な中心的場所であり、交通における交わる場所であったことから「逢う瀬」が転じたとする説。

②川と川が交わる場所であったことから「逢瀬」となり、これが転じたものであるとされている説。

- 読み方→「小布施町(おぶせまち)」「逢う瀬(おうせ)」

麻績村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、麻績村が成立することとなりました。

町村制が施行される以前より麻績村というのは存在しており、古くよりある名称であるようです。

「麻績」という地名については、「麻績部」という一族が住んでいたことに由来するといわれています。

これは麻を編む一族のことだそうで、この地に麻を紡ぐ技術が古くに伝わったとされるそうです。

このことから「麻績」という名称ができ、地名として定着していくこととなったとされています。

- 読み方→「麻績村(おみむら)」「麻績部(おみべ)」

軽井沢町の由来

1923年(大正12年)8月1日に、東長倉村が町制施行及び改称されたことによって成立しました。

軽井沢の地名は古くから存在しており、その由来には諸説あるそうなので、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①水のない沢を意味する「涸沢」が転じたことで「軽井沢」となり、地名として定着したとする説。

②荷物を背負い、峠を登ったことから昔の言葉で「かるう」が転じたことでできた地名とされる説。

③軽い石によってできた沢があったことから、「軽石沢」が転じて「軽井沢」となったとしている説。

- 読み方→「軽井沢町(かるいざわまち)」「東長倉(ひがしながくら)」「涸沢(かれさわ)」

川上村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、川上村が成立することとなりました。

複数の区域をもって成立していますが、以前には「川上」の名称がなかったことから、このときに命名されたようです。

「川上」という名称の由来についてですが、これは千曲川と呼ばれる川にちなんだものとされています。

その名が表している通り、千曲川の川上に村が位置することから命名されたものであるそうです。

ちなみに、千曲川というのは日本一長い川として知られる信濃川の長野県における呼称となっています。

- 読み方→「川上村(かわかみむら)」「信濃川(しなのがわ)」「千曲川(ちくまがわ)」

木島平村の由来

1955年(昭和30年)2月1日に、「往郷村」「上木島村」「穂高村」が合併したことによって成立しました。

村の名称についてはこのときに命名されたものとなりますが、名称自体は以前よりあったようです。

かつてこの辺りの地域には「木島郷」と呼ばれる場所があり、そこからこの地一帯は「木島平」と呼ばれていたとされています。

村名はこれに由来するとしていますが、元々の「木島」の由来については情報が見つかりませんでした。

この辺りについては、また何か情報が他に見つかり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「木島平村(きじまだいらむら)」「往郷村(おうごうむら)」「上木島村(かみきじまむら)」「穂高村(ほたかむら)」

木曽町の由来

2005年(平成17年)11月1日に、「木曽福島町」「開田村」「日義村」「三岳村」が合併したことによって成立しました。

町名については情報が見つかりませんでしたが、この町が木曽郡に位置していることにちなんだものと考えられそうです。

「木曽」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「キ」は生糸を表し、「ソ」とは麻を意味したものとされており、このことから「木曽」となった説。

②アイヌ語に由来するとされ、「キ」は美しい、「ソ」は谷や流れといった意味があり、転じて「木曽」となったとする説。

- 読み方→「木曽町(きそまち)」「木曽福島町(きそふくしままち)」「開田村(かいだむら)」「日義村(ひよしむら)」「三岳村(みたけむら)」

木祖村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、3つの村の区域をもって木祖村が成立しました。

この3つの村には「木祖」の名称がないことから、このときに命名されたものとなっているようです。

「木祖」という名称の由来については、この地域にある木曽川にちなんだものとされています。

木曽川は、木曽郡の地域を縦断している川となっており、この場所は源流地となっているそうです。

このことから、「木曽の祖」という意味を込めて、「木祖」と名付けられたとのことでした。

- 読み方→「木祖村(きそむら)」「木曽川(きそがわ)」

北相木村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、北相木村が成立することとなりました。

元々古くに相木村があり、これが南北に分立したことによって、北相木村ができたという経緯があります。

現在でも南北に分かれたままとなっており、南には対となる「南相木村」があるようです。

「相木」という地名の由来については、戦国時代に相木氏の居住地とになったことに由来したものになります。

相木氏は「阿江木」とも表記されていたそうですが、「相木」の地名で定着していくこととなりました。

- 読み方→「北相木村(きたあいきむら)」

小海町の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「小海村」と「北牧村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名をどのようにして決めたのかは分かりませんでしたが、元々はあった小海村から名称を引き継いだ形となっています。

「小海」という地名については、湖に由来したものとなっており、なんでも水蒸気爆発により川がせき止められた結果、大きな湖ができたそうです。

その後、一部地域の湖は決壊したことによって無くなってしまったそうですが、相木湖という湖だけは残っていました。

その湖を、当時この地に入ってきた人たちが「小海」と呼んだといわれ、地名として定着したようです。

- 読み方→「小海町(こうみまち)」「小海村(こうみむら)」「北牧村(きたまきむら)」

駒ヶ根市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「赤穂町」「宮田町」「伊那村」「中沢村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われたそうで、「瑞穂」や「信濃」などの候補の中から選ばれたものになります。

「駒ヶ根」の名称に関してですが、これは「木曽駒ヶ岳」という山にちなんでいるそうです。

この木曽駒ヶ岳の麓の場所に位置していることに由来したものであり、麓を「根」と表現しています。

余談とはなりますが、木曽駒ヶ岳は上松町と木曽町、宮田村の境界にそびえており、駒ヶ根市内にはないそうです。

- 読み方→「駒ヶ根市(こまがねし)」「赤穂町(あかほまち)」「宮田町(みやだまち)」「伊那村(いなむら)」「中沢村(なかざわむら)」「木曽駒ヶ岳(きそこまがたけ)」

小諸市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「小諸町」「三岡村」「南大井村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中にある小諸町から名称を引き継いだ形となっているようです。

「小諸」という地名については諸説あるとされますが、一般的には「小室」が由来とされています。

それによると、平安時代頃に牧場地帯であったころ、「大室」と「小室の郷」という場所があったそうです。

その後、「諸の郷」というように変化したといわれており、最終的に「小諸」になったとしています。

- 読み方→「小諸市(こもろし)」「小諸町(こもろまち)」「三岡村(みつおかむら)」「南大井村(みなみおおいむら)」

コメント