更新情報:記事内容を更新(2025.10.22)

はじめに

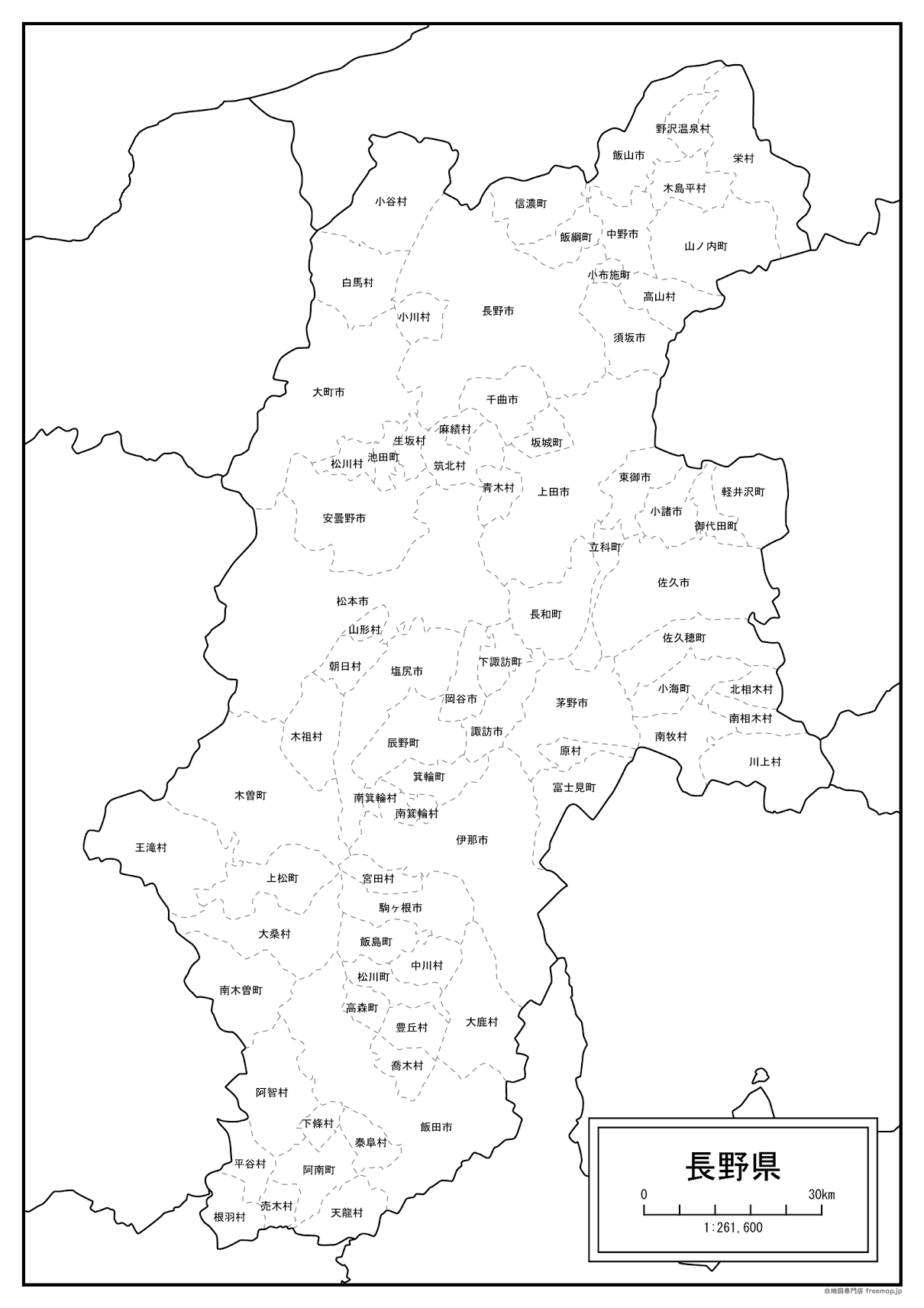

このページは、長野県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

長野県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

池田町の由来

1915年(大正4年)4月1日に、池田町村が町制を施行したことによって、池田町が成立しています。

このとき、自治体名として「村」の字が消えた形となりますが、そのようにした理由は分かりませんでした。

憶測とはなりますが、そのまま「村」を「町」とすると「池田町町」となり、変になってしまうなどの理由があったのかもしれません。

また、「池田町」自体の地名の由来に関しても、同様にこれといった情報がありませんでした。

こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「池田町(いけだまち)」「池田町村(いけだまちむら)」

伊那市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「伊那町」「手良村」「富県村」「西箕輪村」「東春近村」「美篶村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である伊那町から、もしくは属している郡である「上伊那郡」にちなんだものと思われます。

「伊那」という名称は古くから存在しており、「イナベ」から転じたことによる地名だそうです。

「猪名部」と表記されていて、陶器や武具、そして農具などを生産していた集団を指しているとしています。

この集団は古代朝鮮半島から渡来してきたとされていて、このことにより地名として残る形となりました。

- 読み方→「伊那市(いなし)」「伊那町(いなまち)」「手良村(てらむら)」「富県村(とみがたむら)」「西箕輪村(にしみのわむら)」「東春近村(ひがしはるちかむら)」「美篶村(みすずむら)」「上伊那郡(かみいなぐん)」

上田市の由来

1919年(大正8年)5月1日に、元々あった上田町が市制を施行したことによって、上田市が成立しています。

前身である上田町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はありました。

「上田」という地名の由来については、あまり情報が見つからなかったものの、「上にある田」にちなんだものとする由来があるようです。

「田」は文字通り田んぼを意味しており、この地域において高い場所にあったことから、合わせて「上田」となったのかもしれません。

こちらの由来に関しては不明な部分もあるので、また何か分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「上田市(うえだし)」

売木村の由来

1948年(昭和23年)7月1日に、元々あった「豊村」が分村されたことによって売木村が成立しました。

豊村自体は元々、「和合村」と「売木村」が合併したことにより成立していて、売木村の区域であった場所が改めて成立したようです。

「売木」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①湿地があったことから、これを意味している「ウル」といった言葉に由来したものとされている説。

②古くには米の代わりに木材を年貢として納めていたとされ、その恩恵を受けていた場所に由来する説。

- 読み方→「売木村(うるぎむら)」「豊村(ゆたかむら)」

王滝村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、王滝村が成立することとなりました。

このとき、元々あった王滝村の区域をもって成立しているので、町村制以前より名称自体はあったようです。

元々は「大滝」という表記であったそうですが、これが「王滝」と転じたことで地名として定着しました。

この「王滝」という名称については、この地にまたがる「御嶽山」に由来したものだそうです。

なんでも、法皇の病気を治すために御嶽山の神に祈った結果治ったという話があり、ここから「王滝」になったといわれています。

- 読み方→「王滝村(おうたきむら)」「御嶽山(おんたけさん)」

大桑村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、大桑村が成立することとなりました。

町村制が施行される以前にも大桑村は存在していたことがあり、1874年(明治7年)に成立していましたが、一度分割されています。

「大桑」という名称については主に3つの理由があるようで、まず4つの村による合併であったため、さらに大きく発展していくという願いを込めたそうです。

更に、この地域で盛んに行われていたのが養蚕の産業で、これによる村づくりといった意味合いもあります。

そして、最期に産業の振興による豊かな村づくりという願いを込めたとしており、これらの理由から「大桑」となりました。

- 読み方→「大桑村(おおくわむら)」

大鹿村の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、大鹿村が成立することとなりました。

以前には1875年(明治8年)に、「大河原村」と「鹿塩村」の合併によって一度成立しています。

しかし、1882年(明治15年)になると、大鹿村が分割されることとなり、再び大河原村と鹿塩村ができました。

そして、上述した1889年(明治22年)の町村制施行で再び同じ村で合併したという経緯をもつ村です。

「大鹿」という名称の由来については、この2つの村の頭文字をそれぞれ取ってできたものとなります。

- 読み方→「大鹿村(おおしかむら)」「大河原村(おおかわらむら)」「鹿塩村(かしおむら)」

大町市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「大町」「平村」「常盤村」「社村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村にある大町の名称が使われており、これに「市」をつけたものとなります。

鎌倉時代には市場町という大きな市を中心に栄えた町が形成されたとされ、この頃には大町と呼ばれていたそうです。

このことから「大町」という名称の由来については、大きな場所であったことにちなむのかもしれません。

しかし、情報としてあったわけではないので、こちらについてはまた何か分かり次第改めて追記をしていきます。

- 読み方→「大町市(おおまちし)」「大町(おおまち)」「平村(たいらむら)」「常盤村(ときわむら)」「社村(やしろむら)」

岡谷市の由来

1936年(昭和11年)4月1日に、平野村が市制施行、及び改称したことによって、岡谷市が成立しました。

「岡谷」という名称は、平野村ができる以前には村の名称として存在していたことから、以前よりある地名であるようです。

しかし、この名称をつけるに至ったと理由などについては、特に情報が見つかりませんでした。

「岡谷」の地名自体は、国有の牧場である「岡谷牧」に由来したものとされているようです。

こちらの由来については、また何か情報が他に分かりましたら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「岡谷市(おかやし)」「平野村(ひらのむら)」

小川村の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「北小川村」と「南小川村」が合併したことによって成立しました。

両方の村に「小川」とついていることから、村の名称はこのことにちなんだものと思われます。

「小川」の名称自体の由来についても調べてみましたが、特にこれといった情報は見つかりませんでした。

文字だけで考えると、単純にこの地域にシンボルともなる小川があったことに由来すると考えられそうです。

こちらの由来については、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「小川村(おがわむら)」「北小川村(きたおがわむら)」「南小川村(みなみおがわむら)」

小谷村の由来

1958年(昭和33年)4月1日に、「北小谷村」「中土村」「南小谷村」が合併したことによって成立しました。

合併された村のうち、2つに「小谷」の名称があることから、村名はこのことにちなんでいるのかと思います。

「小谷」という名称の由来については諸説あるとされますが、一説によると「麻垂」という表記が転じたものだそうです。

これは、麻の産地であったことにちなんでいるそうで、いつしか「小谷」へと変化していきました。

ちなみに、前述した通り諸説あるとしながらも、他の説は特に見当たらなかったため、これが有力と考えても良いのかもしれません。

- 読み方→「小谷村(おたりむら)」「北小谷村(きたおたりむら)」「中土村(なかつちむら)」「南小谷村(みなみおたりむら)」

コメント