更新情報:記事内容を更新(2025.9.27)

はじめに

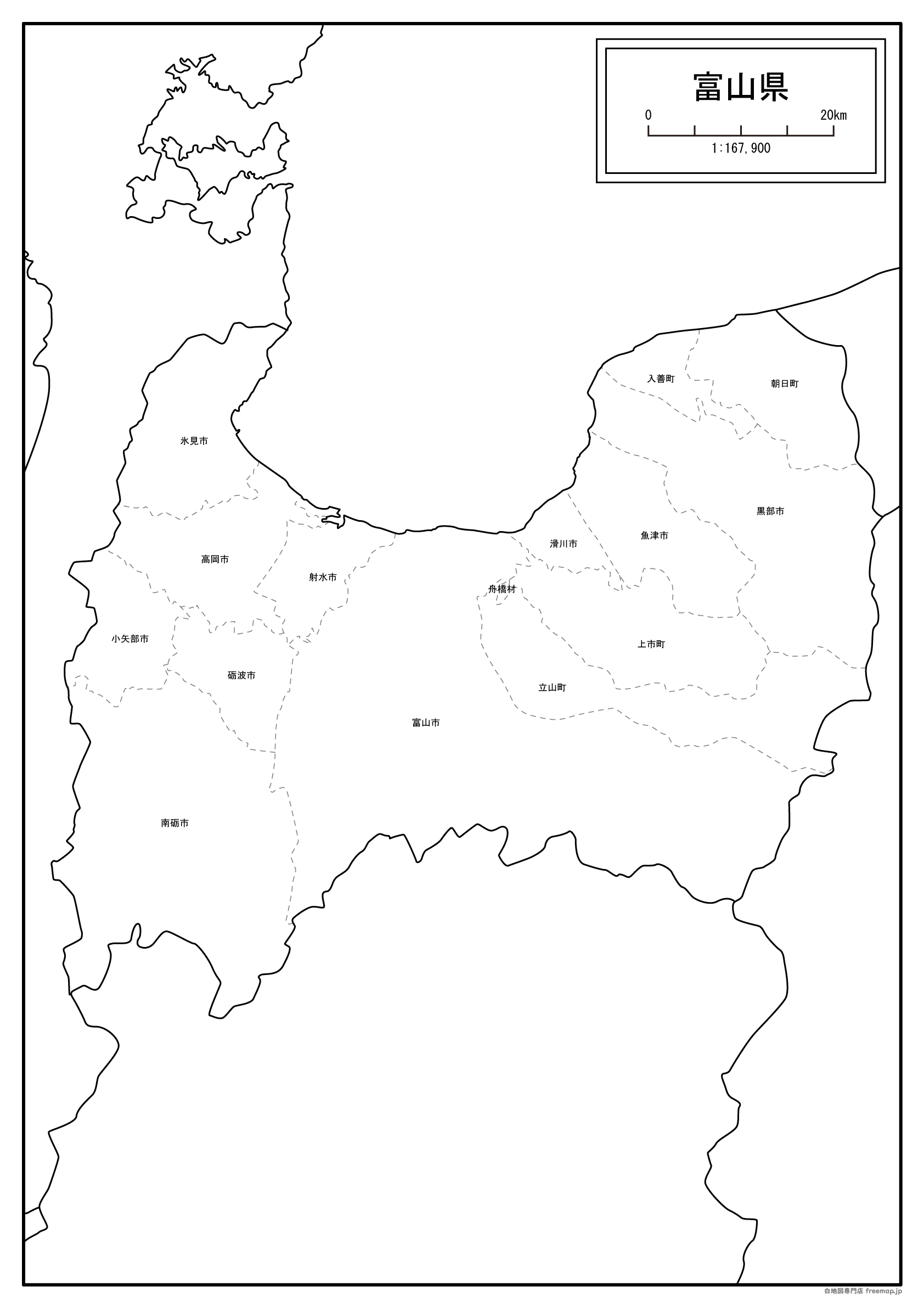

このページは、富山県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

富山県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

朝日町の由来

1954年(昭和29年)8月1日に、「泊町」「大家庄村」「五箇庄村」「境村」「南保村」「宮崎村」「山崎村」が合併したことによって成立しました。

町名は新たに命名されたものであり、この地域にある「朝日岳」に由来したものであるようです。

朝日岳は富山県と新潟県にまたがる山であり、この山は新日本百名山にも選ばれています。

ちなみに、「朝日岳」自体の由来についてですが、文字通り朝日にちなんだものとなっていました。

どういうことかというと、山間部の集落からみて朝日が最初に染まるのがこの山であったことに関係しているそうです。

- 読み方→「朝日町(あさひまち)」「泊町(とまりまち)」「五箇庄村(ごかしょうむら)」「大家庄村(おおえのしょうむら)」「境村(さかいむら)」「南保村(なんぼむら)」「宮崎村(みやざきむら)」「山崎村(やまざきむら)」「朝日岳(あさひだけ)」

射水市の由来

2005年(平成17年)11月1日に、「新湊市」「大島町」「小杉町」「大門町」「下村」が合併したことによって成立しました。

市名については公募が行われており、たくさんの候補の中から選ばれたのがこの「射水」になります。

名称の由来としては、合併前の町村が「射水郡」に属していることにちなんだものだそうです。

ちなみに新湊市も、町であったころは射水郡に属しており、馴染みのある名称であったともいえます。

「射水」という地名は、水源も豊富だったことから、「イ」と「ミズ」という水の湧出を意味する言葉に由来したものです。

- 読み方→「射水市(いみずし)」「新湊市(しんみなとし)」「大島町(おおしままち)」「小杉町(こすぎまち)」「大門町(だいもんまち)」「下村(しもむら)」

魚津市の由来

1952年(昭和27年)4月1日に、「魚津町」「片貝谷村」「加積村」「上中島村」「上野方村」「経田村」「下中島村」「下野方村」「天神村」「西布施村」「松倉村」「道下村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である魚津町から名称を引き継いだ形となっています。

「魚津」という地名の由来は、古くに「魚堵」と称されていたものが転じたことでできた地名だそうです。

また、「小戸」や「小津」などともいわれていたとされていて、表記としては様々ありました。

そこから、この地が魚の産地として漁獲量が多かったことから、現在の「魚津」へと改称されたとしています。

- 読み方→「魚津市(うおづし)」「魚津町(うおづまち)」「片貝谷村(かたかいだにむら)」「加積村(かづみむら)」「上中島村(かみなかじまむら)」「上野方村(かみのがたむら)」「経田村(きょうでんむら)」「下中島村(しもなかじまむら)」「下野方村(しものがたむら)」「天神村(てんじんむら)」「西布施村(にしふせむら)」「松倉村(まつくらむら)」「道下村(みちしたむら)」「魚堵(おど)」

小矢部市の由来

1962年(昭和37年)8月1日に、「石動町」と「砺中町」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については新たに命名されており、その由来はこの地に流れている小矢部川にちなむそうです。

しかし、小矢部川自体は元々、小矢部村という場所に流れていたことから村の名称をとったものとされています。

つまり、元を辿れば地名としての「小矢部」が先であるようで、地名の由来について調べてみました。

しかし、特に情報がみつからなかったため、また何か分かり次第改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「小矢部市(おやべし)」「石動町(いするぎまち)」「砺中町(とちゅうまち)」

上市町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、上市町が成立することとなりました。

この町村制が施行される以前より「上市」という名称はあったようで、市場に由来した地名となるようです。

古くにこの地域では、三の付く日に「三日市」と呼ばれる市場が開かれていたとされています。

この三日市の上の場所で「上の市」が開かれるようになり、そこから賑わいをもつ町もできてきました。

そのことから、「上市野」と称されるようになって、その後「上市」という地名なったとしています。

- 読み方→「上市町(かみいちまち)」

黒部市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「生地町」と「桜井町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称については「黒部川」にちなんたまもであり、「黒部」自体の名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①山が高く木も黒く生えていたことから、日の目が見えない場所ということに由来するという説。

②「ネズコ」という木が山奥に生えており、別名として「黒檜」と呼ばれていたことに由来する説。

③アイヌ語に由来するとして、「黒い川」を指す「クンネベツ」や「魔の川」を意味する「クルベツ」にちなむ説。

- 読み方→「黒部市(くろべし)」「生地町(いくじまち)」「桜井町(さくらいちょう)」「黒部川(くろべがわ)」「黒檜(くろひ)」

高岡市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制が施行されたことによって、高岡市が成立することとなりました。

1609年には「高岡城」として命名されていることから、名称自体は古くからあるものとなります。

「高岡」という名称は藩主であった前田利長が、前述した城を築いた際に命名されたものです。

詩経にある「鳳凰鳴矣于彼高岡」という一説に由来したものとされ、「鳳凰鳴けり彼の高き岡に」といった意味があります。

この高岡城ができたことにより城下町としても発展し、今も残る地名として定着することとなりました。

- 読み方→「高岡市(たかおかし)」「前田利長(まえだとしなが)」

コメント