更新情報:記事を更新(2025.3.25)

はじめに

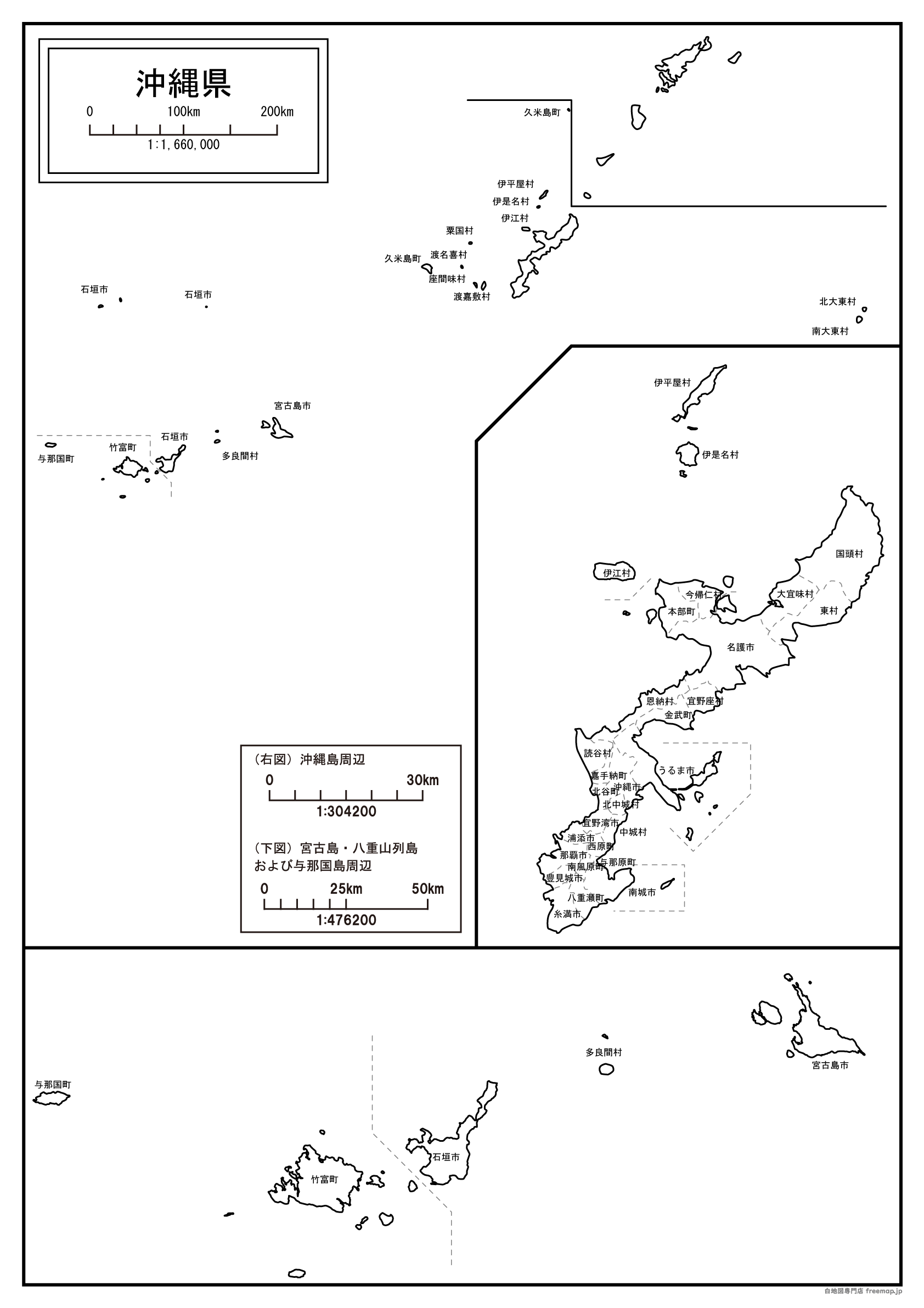

このページは、沖縄県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

沖縄県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

粟国村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことによって、粟国村が成立しました。

村の名称については「粟国島」という島に位置していることに、由来したものとなっています。

この「粟国」の名称の由来ですが、これは五穀の1つである「粟」にちなんだものであるそうです。

粟はこの地域において主要な作物となっており、そのことから「アワグニ」と呼ばれていました。

「アワグニ」という言葉が転じて「粟国」となり、現在に至るまで名称が引き継がれています。

- 読み方→「粟国村(あぐにそん)」「粟国島(あぐにじま)」「粟(あわ)」

伊江村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことにより、5つの村の区域をもって伊江村が成立しました。

この5つの村には「伊江」の名称はなく、今回新たにつけられたものとなりますが、村がある「伊江島」という島に由来したものです。

「伊江島」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「泳島」ということから「イイシマ」と呼んでおり、これが転じたことで「伊江島」となった説。

②農作物が豊富であったことから「良い島」となり、これが転じて「伊江島」となったとされる説。

- 読み方→「伊江村(いえそん)」「伊江島(いえじま)」

石垣市の由来

1947年(昭和22年)7月10日に、元々あった石垣町が市制を施行したことによって、石垣市が成立しました。

由来については不明でしたが「石垣島」に位置することに由来したものと考えられそうです。

「石垣」という名称の由来は諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「シガキ」という牧場の垣根のことを指す言葉から「信覚」と表記され、これが転じたとする説。

②「イシャナギラ」という、石が多い場所を指した言葉に由来して、これが転じたとされる説。

- 読み方→「石垣市(いしがきし)」

伊是名村の由来

1939年(昭和14年)7月1日に、「伊平屋村」の一部が分村したことによって、伊是名村が成立しました。

分村した地域には既に「伊是名」という場所があり、この地名から村の名称が引き継がれています。

「伊是名村」の由来については情報が見つかりませんでしたが、「伊是名島」に位置していることにちなんだものと考えられそうです。

ただし、元となる「伊是名」の地名についての由来も情報をみつけることができませんでした。

こちらについては、また由来に関しての情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「伊是名村(いぜなそん)」「伊平屋村(いへやそん)」「伊是名島(いぜなじま)」

糸満市の由来

1971年(昭和46年)12月1日に、元々あった糸満町が市制を施行したことによって、糸満市が成立しました。

「糸満」の地名については糸満村があったころから存在していますが、その由来については諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①八人の英国人の男性が難破して、この地に住み着いたことから「エイトマン」と呼ばれ、これが転じたとする説。

②井戸からカニが、「糸」と「繭」を咥えてでてきたという話に由来して「イトマン」と転じたとする説。

③「イト」が岬を「マン」が干瀬をそれぞれ意味しており、これを合わせて「イトマン」となった説。

- 読み方→「糸満市(いとまんし)」「干瀬(ひし)」

伊平屋村の由来

1908年(明治41年)4月1日に、島嶼町村制が施行されたことにより、8つの村が合併したことによって、伊平屋村が成立しました。

この合併された村の名称には「伊平屋」の名称はないため、このときに命名されたものとなります。

村の名称については情報が見つかりませんでしたが、主要な島である「伊平屋島」に由来したものと考えられそうです。

また、「伊平屋」の由来に関してですが、こちらも有力な情報をみつけることができませんでした。

島の面積の大きさからとったとするものがありましたが、詳細については分かり次第追記をしていきます。

- 読み方→「伊平屋村(いへやそん)」「伊平屋島(いへやじま)」

浦添市の由来

1970年(昭和45年)に、元々あった浦添村が、市制を施行したことによって、浦添市が成立しました。

「浦添」の名称は古くからあり、由来としては「浦襲い」から転じていったものとされています。

この言葉には津々浦々を支配する、つまり諸国を支配するといったような意味があるそうです。

これは琉球王朝発祥の地であることに関係し、「ウラオソイ」がまずは「ウラシイ」と転じることとなりました。

その後、更にここから「浦添」の字が当てられることとなり、現在に至るまで名称が引き継がれています。

- 読み方→「浦添市(うらそえし)」「浦襲い(うらおそい)」「津々浦々(つつうらうら)」

うるま市の由来

2005年(平成17年)4月1日に、「具志川市」「石川市」「与那城町」「勝連町」が合併したことによって、うるま市が成立しました。

市名については新たにつけられたものであり、公募などが行われた結果によるものとなります。

その名称については、沖縄の方言で「珊瑚の島」という意味がある「うるま」が由来だそうです。

正確には「うる」が「珊瑚」を意味しており、「ま」が「島」という意味がそれぞれあります。

応募された理由としては、緑豊かな島であり、広く知られているといったことや、ひらがなにすることで、親しみやすさを込めたという点などが挙がっていました。

- 読み方→「具志川市(ぐしかわし)」「石川市(いしかわし)」「与那城町(よなしろちょう)」「勝連町(かつれんちょう)」

大宜味村の由来

1908年(明治41年)に、島嶼町村制が施行されたことによって、大宜味村が成立することとなりました。

「大宜味」とは古くからある名称であり、「田港間切」が「大宜味間切」と改称されたことから、現在にまで地名が引き継がれています。

ここででてくる「間切」というのは、古くにあった行政区分の名称の1つとなっているようです。

肝心の由来としては方言である「イギミ」に関連しているといった情報もありましたが、どういった意味があるかなど分かりませんでした。

こちらの由来については、また情報が詳しく分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大宜味村(おおぎみそん)」「間切(まぎり)」

沖縄市の由来

1974年(昭和49年)4月1日に、「コザ市」と「美里村」が合併したことによって、沖縄市が成立しました。

今回市の名称を決めるにあたり、公募が行われたそうで、その結果として「沖縄市」となったようです。

選ばれた理由としては、県名でもある「沖縄」の名称を使うことで、大きな都市にする思いがあったとされています。

その名称の由来については諸説あり、一説には「沖にある場所」として「沖(おき)場所(なは)」が転じたといわれるようです。

また、その他の説として、「沖合いの漁場」ということから転じていったものとする説もあります。

- 読み方→「沖縄市(おきなわし)」「美里村(みさとそん)」

コメント