更新情報:記事内容を更新(2025.9.22)

はじめに

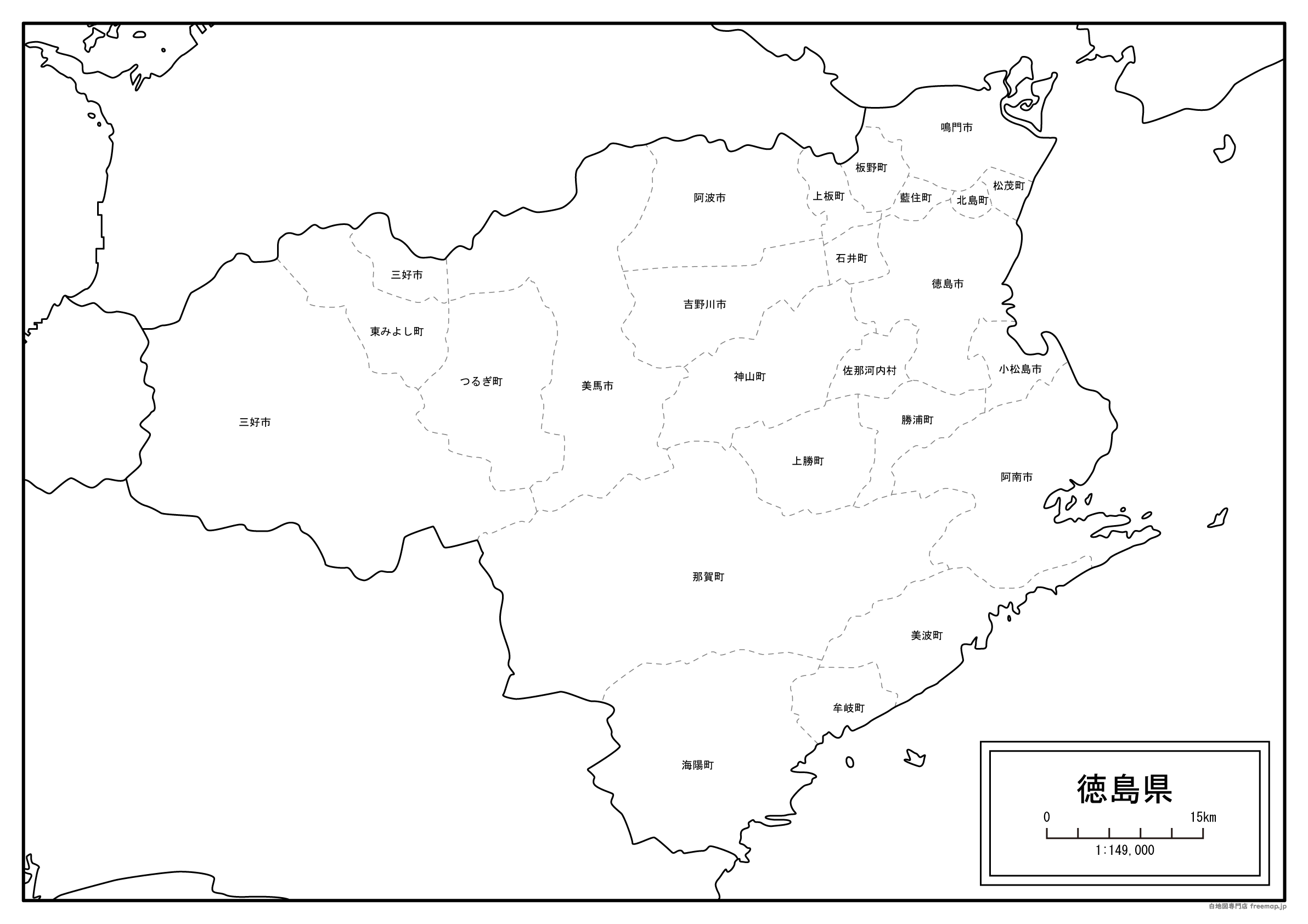

このページは、徳島県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

徳島県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

佐那河内村の由来

1889年(明治22年)10月1日に、「上佐那河内村」と「下佐那河内村」の区域をもって成立しました。

村の名称については、2つの村名に共通している「佐那河内」からとったものとなっています。

「佐那河内」という名称の由来に関してですが、これといった情報を見つけることができませんでした。

一応見つけた情報によると、「佐那」というのは棚田を意味したものであるとされるようです。

こちらの由来については、また何か情報が詳しく分かり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方「佐那河内村(さなごうちそん)」

つるぎ町の由来

2005年(平成17年)3月1日に、「貞光町」「半田町」「一宇村」が合併したことによって成立しました。

徳島県には剣山という山がありますが、この地域はその玄関口として栄えた場所となっています。

町名はこのことにちなんでいて、「剣」をひらがな表記にして「つるぎ町」となったようです。

何故漢字ではなく、ひらがなの表記としたのかは、特に理由を書いた情報はみつかりませんでした。

ちなみに「剣山」の由来については、安徳天皇の剣をこの山に隠したという伝説にちなむとされます。

- 読み方→「つるぎ町(つるぎちょう)」「貞光町(さだみつちょう)」「半田町(はんだちょう)」「一宇村(いちうそん)」「剣山(つるぎさん)」

徳島市の由来

1889年(明治22年)10月1日に、市制が施行されたことによって、徳島市が成立することとなりました。

このとき、徳島城下を中心とした場所の区域をもって成立しており、以前より名称自体はあったようです。

「徳島」という地名の由来についてですが、「徳」と「島」にはそれぞれ違う意味をもった言葉となります。

まず「島」という字に関しては、当時川に囲まれた地形であったことにちなんだものだそうです。

そして、「徳」という字は縁起が良い字をあてたことによるもので、合わせて「徳島」となりました。

- 読み方→「徳島市(とくしまし)」

那賀町の由来

2005年(平成17年)3月1日に、「相生町」「上那賀町」「鷲敷町」「木沢村」「木頭村」が合併したことによって成立しました。

町名がどのような経緯で決まったのかは分かりませんでしたが、那賀町は那賀郡に属している町です。

合併前の町村も同じく那賀郡に属していたことから、町名はこれに由来したものと考えられます。

「那賀」という地名の由来についてはあまり情報が見つかりませんでしたが、「長」から転じたとするものがありました。

古くには読み方も「なが」であったとされることから、これが変化していったものと考えても良いかと思います。

- 読み方→「那賀町(なかちょう)」「相生町(あいおいちょう)」「上那賀町(かみなかちょう)」「鷲敷町(わじきちょう)」「木沢村(きさわそん)」「木頭村(きとうそん)」

鳴門市の由来

1947年(昭和22年)5月15日に、元々あった鳴南市が改称されたことによって、鳴門市が成立しました。

鳴南市は同年の3月15日に合併、及び市制を施行したことで成立しているため、わずか2ヶ月で改称されたことになります。

その理由としては、単純に「鳴南」という名称が住民から評判が悪かったからだそうです。

今回の鳴門市の名称は、兵庫県の南あわじ市との間にある「鳴門海峡」に由来したものとなります。

鳴門海峡は、渦潮の音の大きさから轟音が鳴る瀬戸を意味したもので、瀬戸は「迫門」など「門」の字を使って表すことができ、このことから「鳴門」となりました。

- 読み方→「鳴門市(なるとし)」「鳴南市(めいなんし)」

東みよし町の由来

2006年(平成18年)3月1日に、「三好町」と「三加茂町」が合併したことによって成立しました。

町名については新たに命名されたものとなり、これは「三好郡の東部」に位置していることに由来したものです。

しかし、何故「みよし」と平仮名表記としたのかについては、情報を見つけることができませんでした。

ちなみに、「三好」という地名の由来についても調べてみたところ、諸説あるとされているようです。

そのうち1つの説を紹介すると、古くには「三野」「三津」「三繩」という3つの郷があり、これを合わせて「三好」とした説がありました。

- 読み方→「東みよし町(ひがしみよしちょう)」「三好町(みよしちょう)」「三加茂町(みかもちょう)」

松茂町の由来

1961年(昭和36年)8月1日に、元々あった松茂村が町制を施行したことによって、松茂町が成立しました。

前身である松茂村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに村の名称として命名されているようです。

「松茂」という地名については、文字にあるとおり多くの松が植えられていたことに由来したものになります。

古くには三角州により形成された低地であったそうで、干拓によって新田開発が行われてきました。

土地を開発していた際に、堤防に多くの松を植えたといわれており、このことから「松茂」と命名されたそうです。

- 読み方→「松茂町(まつしげちょう)」

美波町の由来

2006年(平成18年)3月31日に、「日和佐町」と「由岐町」が合併したことによって成立しています。

町名については新たに命名されたものとなりますが、どのような経緯で決まったのかは分かりませんでした。

「美波」という名称の由来としては、文字通り「美しい波」があることをアピールしたものとなります。

美波町は太平洋に面した位置にあり、ウミガメの産卵地としても知られている場所のようです。

このことから、自然豊かな美しい波のある町として、「美波」と命名されることとなりました。

- 読み方→「美波町(みなみちょう)」「日和佐町(ひわさちょう)」

美馬市の由来

2005年(平成17年)3月1日に、「美馬町」「穴吹町」「脇町」「小屋平村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

美馬市の名称については、合併前の町村が「美馬郡」に属していたことにちなんだもののようです。

「美馬」という地名自体の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①古くから馬の産地として知られている場所であったことから、これに由来して「美馬」となった説。

②水辺のある土地であったことから「水間」となり、これが転じたことでできた地名とされている説。

- 読み方→「美馬市(みまし)」「美馬町(みまちょう)」「穴吹町(あなぶきちょう)」「脇町(わきまち)」「小屋平村(こやだいらそん)」

三好市の由来

2006年(平成18年)3月1日に、「井川町」「池田町」「三野町」「山城町」「西祖谷山村」「東祖谷山村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称について情報が見つかりませんでしたが、合併前の町村が「三好郡」に属していることにちなんだものと考えられそうです。

そんな「三好」という地名の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①古代朝鮮半島にあった、百済という国家の国王の末裔である「三善氏」に由来するという説。

②古くには「三野」「三津」「三繩」の3つの郷があり、これを合わせて「三好」とよんだとする説。

- 読み方→「三好市(みよしし)」「井川町(いかわちょう)」「池田町(いけだちょう)」「三野町(みのちょう)」「山城町(やましろちょう)」「西祖谷山村(にしいややまそん)」「東祖谷山村(ひがしいややまそん)」「三善(みよし)」「百済(くだら)」

牟岐町の由来

1915年(大正4年)11月10日に、元々あった牟岐村が町制を施行したことによって、牟岐町が成立しました。

前身である牟岐村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

しかし、村名となった理由と含めて「牟岐」という地名の由来については情報を見つけることができませんでした。

この地域には牟岐川もあるので、もしかすると村名についてはこれに由来しているのかもしれません。

こちらの由来については、また何か情報が他に分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「牟岐町(むぎちょう)」

吉野川市の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「鴨島町」「川島町」「山川町」「美郷村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われ、そこから「麻植市」と「吉野川市」の2つに絞りこんだうえで決定されたそうです。

これは、高知県と徳島県に流れている川で、この地域を代表する「吉野川」に由来したものになります。

ちなみに、「吉野川」自体の由来としては詳細は不明ですが、「ヨシ」という植物が生い茂っていたことに由来するようです。

このことから「ヨシの川」と呼ばれていたとされ、「吉野川」へと変化していったといわれています。

- 読み方→「吉野川市(よしのがわし)」「鴨島町(かもじまちょう)」「川島町(かわしまちょう)」「山川町(やまかわちょう)」「美郷村(みさとそん)」

コメント