更新情報:記事内容を更新(2025.8.18)

はじめに

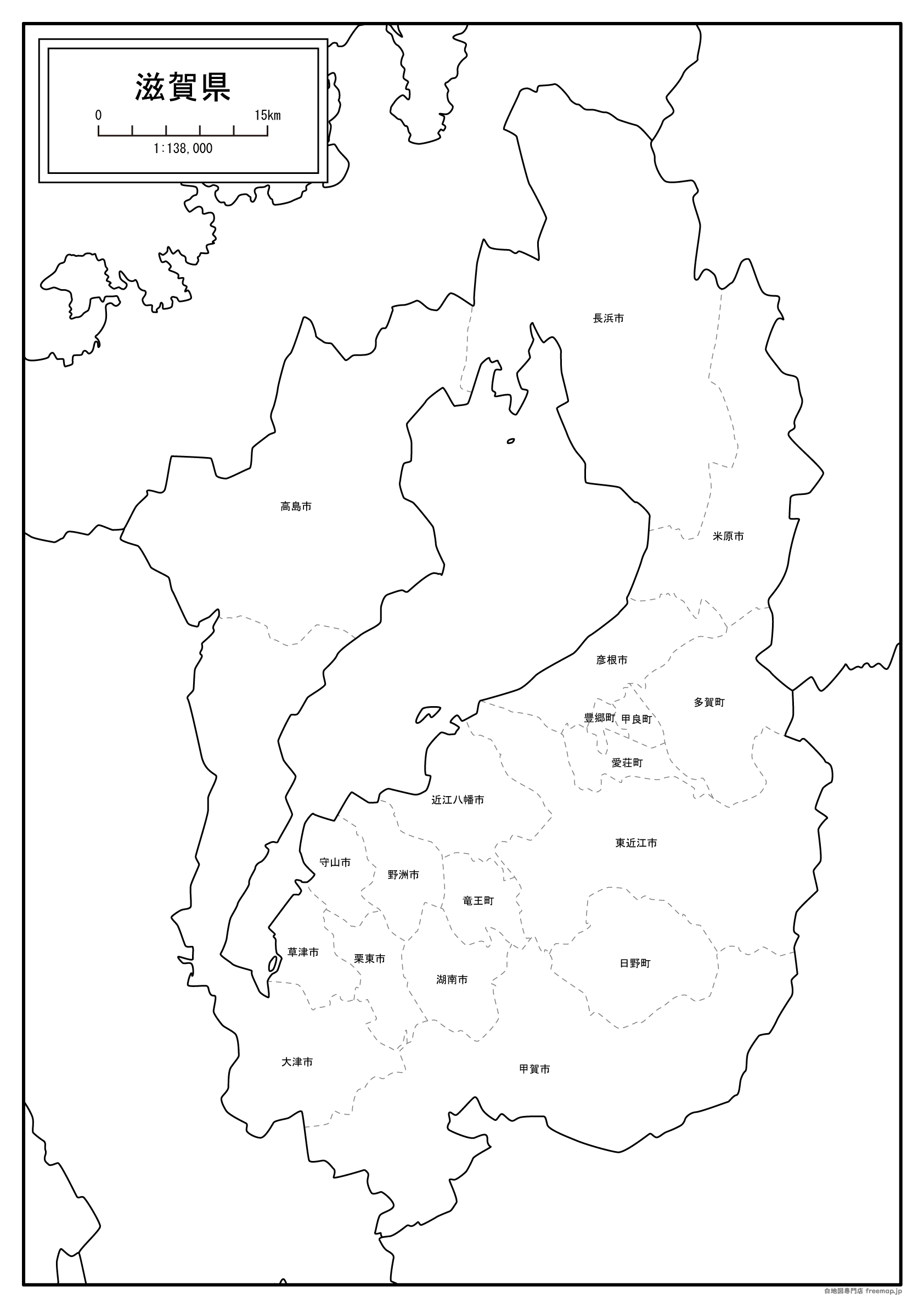

このページは、滋賀県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

滋賀県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

愛荘町の由来

2006年(平成18年)2月13日に、「愛知川町」と「秦荘町」が合併したことによって成立しました。

「愛荘」という名称の情報はあまり見つかりませんでしたが、愛知川町の「愛」と秦荘町の「荘」からそれぞれとったものになります。

また、2つの町が相性よく仲良く発展することを願っていることの他、「愛」は慈しむ心、「荘」は郷土を表しているそうです。

ちなみに、「秦荘」の由来については、「秦川村」と「八木荘村」の合併により成立していることから、こちらも合成地名と思われます。

「愛知川」の名称も調べてはみましたが、こちらの由来に関する情報は見つかりませんでした。

- 読み方→「愛荘町(あいしょうちょう)」「愛知川町(えちがわちょう)」「秦荘町(はたしょうちょう)」「秦川村(はたかわむら)」「八木荘村(やぎしょうむら)」

近江八幡市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「八幡町」「岡山村」「金田村」「桐原村」「馬淵村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

当時既に「八幡市(やはたし)」という同じ漢字の市が存在していた為、古くに「近江国」と呼ばれていたことにちなんで「近江八幡」と命名されたそうです。

「八幡」の名称については、この地域にある「日牟禮八幡宮」という神社に由来したものとなります。

そして、「近江」としては「淡海」が由来とされ、これは琵琶湖を指した言葉であるそうです。

また、都から近いことから「近淡海」とも表記されていたとされ、これが転じたことによる名称となっています。

- 読み方→「近江八幡市(おうみはちまんし)」「八幡町(はちまんちょう)」「岡山村(おかやまむら)」「金田村(かなだむら)」「桐原村(きりはらむら)」「馬淵村(まぶちむら)」「日牟禮八幡宮(ひむれはちまんぐう)」「近江国(おうみのくに)」「淡海(あわうみ)」「琵琶湖(びわこ)」

大津市の由来

1898年(明治31年)10月1日に、元々あった大津町が市制を施行したことによって、大津市が成立しました。

前身である大津町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に7つの町村の区域をもって成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「大津」という地名の由来としては、「大きい港」を意味する言葉からきているとされています。

「津」は港を意味しており、都への物資を運ぶ中継地点として、重要な場所となっていたそうです。

その後大津城が築かれて、城下町として発展をしていったという歴史がある場所となっています。

- 読み方→「大津市(おおつし)」

草津市の由来

1954年(昭和29年)10月15日に、「草津町」「老上村」「笠縫村」「志津村」「常磐村」「山田村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である「草津町」から名称を引き継いでいます。

「草津」という地名の由来としては、「陸の港」を表したものとされ、「草」が陸で「津」が港を意味したものです。

歴史的には様々な人々や物資などが集まってきた地であり、港のような役割をもっていたことからついた名称となります。

ちなみに、群馬県にも「草津」の地名がありますが、由来も異なるため関係性はありません。

- 読み方→「草津市(くさつし)」「草津町(くさつちょう)」「老上村(おいかみむら)」「笠縫村(かさぬいむら)」「志津村(しづむら)」「常磐村(ときわむら)」「山田村(やまだむら)」

甲賀市の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「甲賀町」「甲南町」「信楽町」「土山町」「水口町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名を考えるにあたり公募が行われたそうで、その結果として甲賀市で決定されています。

ちなみに「甲賀」は現在の読み方以外に、「こうが」と呼んでいたこともあるそうですが、これも投票によって「こうか」で決まったそうです。

合併された町は「甲賀郡」に属していたこともあり、馴染みのある名称となりますが、その由来としては「鹿深」が転じたものとしています。

これは、当時この地域を治めていた「鹿深臣」という人物に由来したものとされていました。

- 読み方→「甲賀市(こうかし)」「甲賀町(こうかちょう)」「甲南町(こうなんちょう)」「信楽町(しがらきちょう)」「土山町(つちやまちょう)」「水口町(みなくちちょう)」「鹿深臣(かふかのおみ)」

甲良町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「西甲良村」と「東甲良村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

合併された村にはどちら「甲良」の名称が使われており、これを町名として引き継いだ形となっています。

古くには「河原」や「川原」とも表記されていたことから、「甲良」とはこれが転じたものとされていました。

これは、この町の北部に犬上川と呼ばれる川があったことに由来したものであるそうです。

犬上川は鈴鹿山脈から琵琶湖に注ぐ一級河川となっていて、この地域ではそれを利用した稲作もしています。

- 読み方→「甲良町(こうらちょう)」「西甲良村(にしこうらむら)」「東甲良村(ひがしこうらむら)」「犬上川(いぬかみがわ)」「鈴鹿山脈(すずかさんみゃく)」「琵琶湖(びわこ)」

湖南市の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「石部町」と「甲西町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われたそうで、その中から協議会の投票によって決定されています。

元々「湖南」という名称は、大津市からかつての甲賀郡辺りの地域を指す広域地名であったそうです。

その由来としては「琵琶湖の南側」にあることにちなんだもので、これを省略して「湖南」となりました。

決定するにあたり、湖南市は琵琶湖には接していないものの、親しみやすいといったことなどが理由があったそうです。

- 読み方→「湖南市(こなんし)」「石部町(いしべちょう)」「甲西町(こうせいちょう)」

高島市の由来

2005年(平成17年)1月1日に、「高島町」「安曇川町」「今津町」「新旭町」「マキノ町」「朽木村」の合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称については情報が見つからなかったものの、合併前の町村が「高島郡」に属していたことに由来したものと考えられます。

ちなみに市名を決めるにあたり一悶着あったそうで、元々「西近江市」にする予定でしたが、多くの反対意見がでたことで「高島市」としたそうです。

そんな「高島」という地名は「高島宮」に皇族がいたことからに由来するという説があるそうですが、詳細は分かっていません。

古くからある地名でもあるそうですが、由来に関して他に情報が分かりましたら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「高島市(たかしまし)」「高島町(たかしまちょう)」「安曇川町(あどがわちょう)」「今津町(いまづちょう)」「新旭町(しんあさひちょう)」「マキノ町(まきのちょう)」「朽木村(くつきむら)」「西近江市(にしおうみし)」

多賀町の由来

1941年(昭和16年)11月3日に、「多賀村」「久徳村」「芹谷村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名がどのようにして決まったのかは分かりませんが、合併された村である「多賀村」から名称を引き継いでいます。

「多賀」という地名については、古くには「タカ」と呼ばれていて、これが「多可」などと転じたことでできたとされていました。

高いところを意味する「高」が元々の由来ともされるそうですが、詳細については不明です。

また、イザナギとイザナミという神の坐所として、「高」という意味で「タカ」となったともしています。

- 読み方→「多賀町(たがちょう)」「多賀村(たがむら)」「久徳村(きゅうとくむら)」「芹谷村(せりたにむら)」

コメント