更新情報:記事内容を更新(2025.8.15)

はじめに

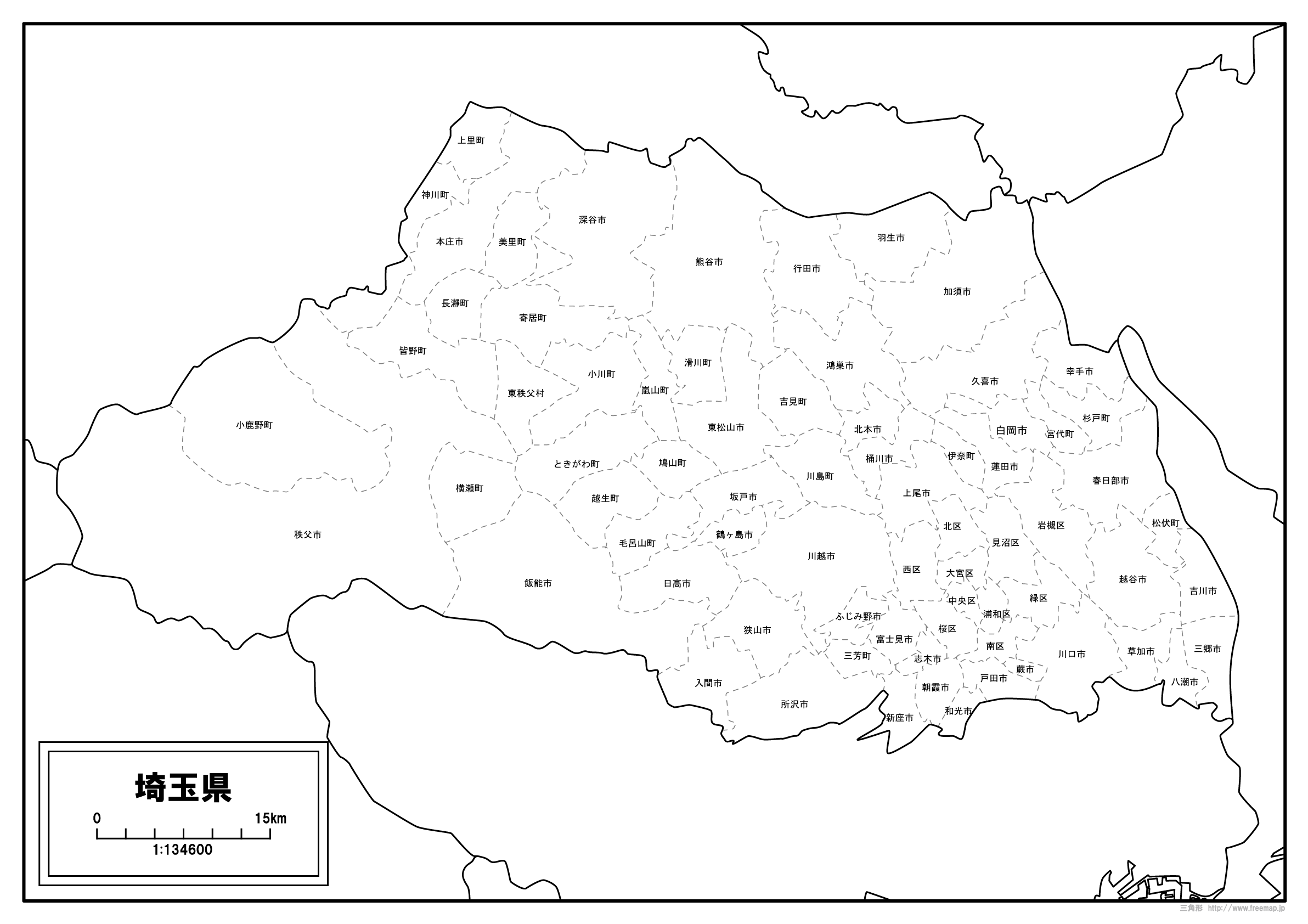

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

鶴ヶ島市の由来

1991年(平成3年)9月1日に、元々あった鶴ヶ島町が市制を施行したことによって、鶴ヶ島市が成立しました。

鶴ヶ島町の前身である鶴ヶ島村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときから名称が引き継がれています。

その由来としては、鶴の話にちなんだものとなっており、当時小高い島にある松に鶴が巣籠もりをしていたそうです。

その後、時が経ってそのときのヒナが大きくなり、大空へ向かって羽ばたいていきました。

それを見た村の人々は、縁起が良いということで「鶴ヶ島」と呼ばれるようになったと伝えられています。

- 読み方→「鶴ヶ島市(つるがしまし)」

ときがわ町の由来

2006年(平成18年)2月1日に、「玉川村」「都幾川村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

町名についてはこの地域に流れている「都幾川」に由来しており、これをひらがな表記にしています。

ひらがな表記としたのは、読みやすいようにという理由と、対等な合併であったことから、都幾川村の表記をそのまま使用しないようにしたという配慮があるそうです。

川自体の由来については諸説あるとしていますが、慈光寺が建っている「都幾山」に由来するといわれています。

「都幾」とは身を清めることや、穢れを避けるといった意味がある「斎」が転じたものとされるそうです。

- 読み方→「ときがわ町(ときがわまち)」「玉川村(たまがわむら)」「都幾川村(ときがわむら)」「慈光寺(じこうじ)」「斎(とき)」

所沢市の由来

1950年(昭和25年)11月3日に、元々あった所沢町が市制を施行したことによって、所沢市が成立しました。

前身である所沢町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「所沢」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①野老という植物が多く生えている湿地であったことから、この「野老」が転じたとされている説。

②「所」が高い場所を指し、高い場所を流れる細流といった意味合いから「所沢」となったとする説。

- 読み方→「所沢市(ところざわし)」「野老(ところ)」

戸田市の由来

1966年(昭和41年)10月1日に、元々あった戸田町が市制を施行したことによって、戸田市が成立しました。

戸田町の前身となる戸田村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「戸田」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「どた」という、湿地や湿田を意味する言葉から転じて、「戸田」の地名ができたとしている説。

②肥えた田を意味している「富田」から転じたとことで、「戸田」になったとされている説。

- 読み方→「戸田市(とだし)」「戸田町(とだまち)」「富田(とんだ)」

長瀞町の由来

1972年(昭和47年)11月1日に、元々あった野上町が改称したことによって、長瀞町が成立しています。

改称するに至った理由については調べてみたものの、情報をみつけることができませんでした。

この町名については、国の名勝及び天然記念物にもなっている「長瀞」をそのまま採用しているそうです。

そんな「長瀞」という名称の由来ですが、川の水が深く、非常に静かに流れる所を「瀞」といいます。

その「瀞」が、約1㎞と長く続いていることから「長瀞」と呼ばれるようになったそうです。

- 読み方→「長瀞町(ながとろまち)」「野上町(のがみまち)」

滑川町の由来

1984年(昭和59年)11月3日に、元々あった滑川村が町制を施行したことによって、滑川町が成立しました。

前身である滑川村は、1954年(昭和29年)の「福田村」と「宮前村」の合併により成立しており、このときに「滑川」と命名されています。

この名称の由来については、地域を流れている川である「滑川」からそのままとっているようです。

川自体の由来に関しては、文字が表している通り「滑らかに流れている」ということにちなんでいるとしています。

また、それと合わせて「滑りやすい川」で転倒も多かったことも由来として紹介されていました。

- 読み方→「滑川町(なめがわまち)」「福田村(ふくだむら)」

新座市の由来

1970年(昭和45年)11月1日に、元々あった新座町が市制を施行したことによって、新座市が成立しました。

前身である新座町は、1955年(昭和30年)に「大和田町」と「片山村」が合併したことで成立し、このときに命名されています。

ただ、「新座」という名称自体は古くから存在し、元々は「新羅郡」であったのが「新座(にいくら)郡」に改称されました。

そして、新座町はこの「新座郡」から名称をとっていますが、読み方は現在の「にいざ」となっています。

ちなみに元となる「新羅」とは、日本に帰化した新羅の人々を住まわせたことに由来するそうです。

- 読み方→「新座市(にいざし)」「新羅(しらぎ)」「大和田町(おおわだまち)」「片山村(かたやまむら)」

蓮田市の由来

1972年(昭和47年)10月1日に、元々あった蓮田町が市制を施行したことによって、蓮田市が成立しています。

前身である蓮田町は、1934年(昭和9年)に「綾瀬村」が改称したことによりできていますが、村であったときから「蓮田」の名称自体はありました。

「蓮田」という地名については、当時の天皇である聖武天皇が派遣した人物が、弥陀堂で過ごしたときの出来事にちなむとされています。

朝を迎えると沼田に蓮の花がたくさん生えていたそうで、それを見てその光景の美しさに心を打たれたそうです。

そのことから阿弥堂は蓮華院と名付けられたといわれ、「蓮田」の地名ができました。

- 読み方→「蓮田市(はすだし)」「綾瀬村(あやせむら)」「聖武天皇(しょうむてんのう)」「蓮華院(れんげいん)」

鳩山町の由来

1982年(昭和57年)4月1日に、元々あった鳩山村が町制を施行したことによって、鳩山町が成立しました。

前身である鳩山村は、1955年(昭和30年)に「今宿村」と「亀井村」が合併したことで成立し、このときに「鳩山」と命名されています。

これは、合併された2つの村の中央にあった地名が「鳩山」であったため、村の名称として採用されたそうです。

「鳩山」という地名の由来については諸説あるそうですが、あまり情報はみつからず、一応「はて山」が転じたとする説はみつかりました。

それによると、当時川越藩の果てにあったことから「はて山」となり、それが訛ったものだそうです。

- 読み方→「鳩山町(はとやままち)」「今宿村(いまじゅくむら)」「亀井村(かめいむら)」

羽生市の由来

1954年(昭和29年)9月1日に、「羽生町」「井泉村」「岩瀬村」「川俣村」「新郷村」「須影村」「手子林村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である「羽生町」から名称を引き継いでいるようです。

「羽生」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地では多く埴輪が出土していることから、この「埴輪」が転じたものとされている説。

②昔には埴生という表記もあったことから「埴」が赤土、「生」が多いといった意味合いをもち、それが転じたとする説。

- 読み方→「羽生市(はにゅうし)」「羽生町(はにゅうまち)」「井泉村(いいずみむら)」「岩瀬村(いわせむら)」「川俣村(かわまたむら)」「新郷村(しんごうむら)」「須影村(すかげむら)」「手子林村(てこばやしむら)」「埴輪(はにわ)」

飯能市の由来

1954年(昭和29年)1月1日に、元々あった飯能町が市制を施行したことによって、飯能市が成立しました。

前身である飯能町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「飯能」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していきます。

①「榛の木」という木が生えていたことから「榛野」と呼ばれ、これが転じたとされている説。

②古くには「萩野」と呼ばれていたといわれており、そのことからこの地名が転じてできたとする説。

- 読み方→「飯能市(はんのうし)」「榛の木(はんのき)」「榛野(はんの)」

コメント