更新情報:記事を更新(2025.8.12)

はじめに

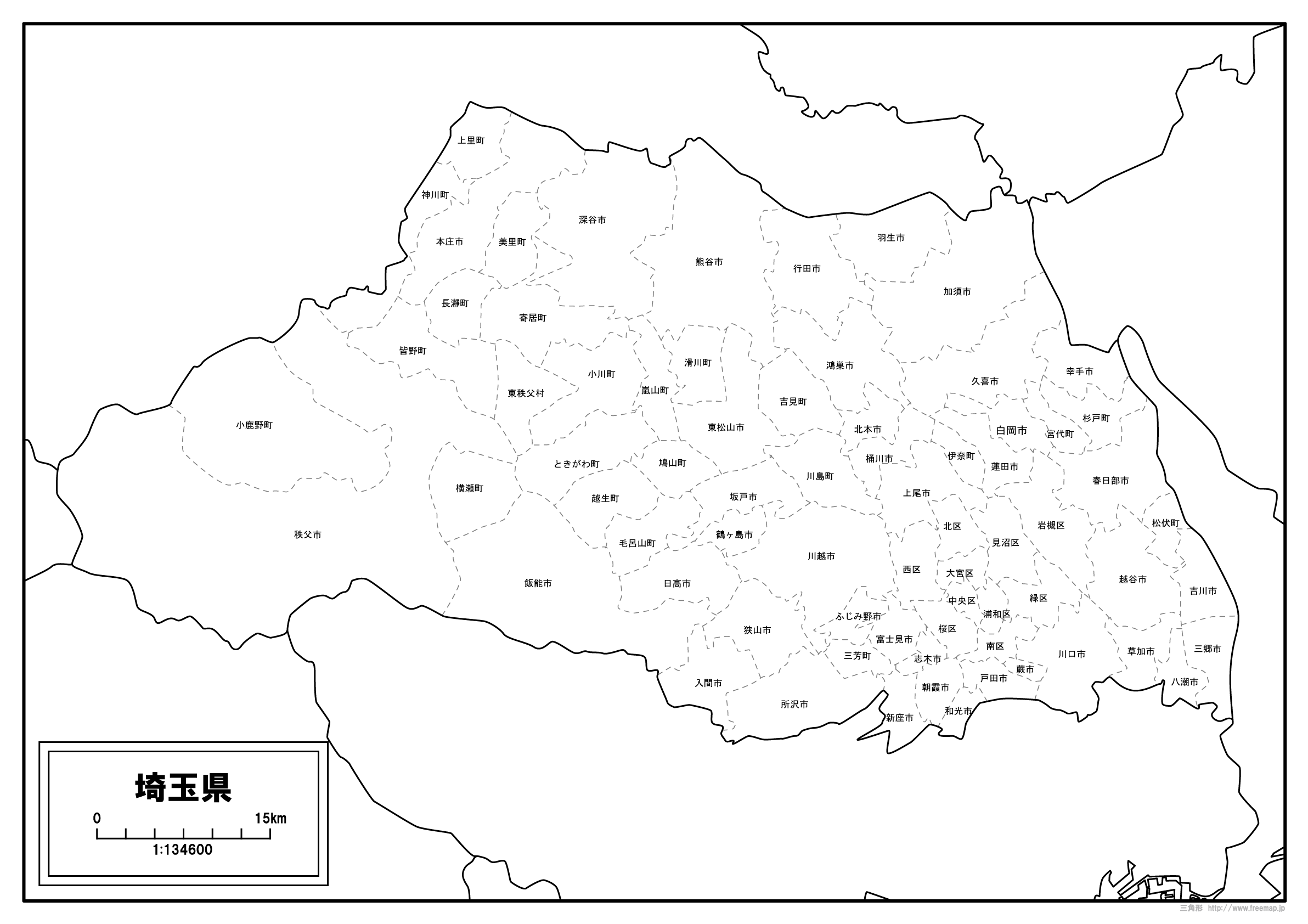

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

上尾市の由来

1958年(昭和33年)7月15日に、元々あった上尾町が市制を施行したことによって、上尾市が成立しました。

前身である上尾町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より地名としてあったようです。

「上尾」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していきます。

①川に挟まれた地形で高台にあることから、丘や高い場所という意味で「上尾」となったとする説。

②逸話にちなんだもので、稲穂を神棚に上げたことから「上穂」となり、そこから転じたとしている説。

- 読み方→「上尾市(あげおし)」「上尾町(あげおまち)」

朝霞市の由来

1967年(昭和42年)3月15日に、元々あった朝霞町が市制を施行したことによって、朝霞市が成立しました。

前身である朝霞町は、1932年(昭和7年)に「膝折村」が町制を施行、及び改称したことにより成立しています。

改称に至った理由としては、「膝折」という名称が縁起の悪い印象を与えてしまうことにあったそうです。

「朝霞」の名称は、東京にあった「東京ゴルフ倶楽部」が移転してきたことがきっかけに、ゴルフ倶楽部の名誉会長であり、皇族の「朝香宮鳩彦王」から名称をとりました。

その際、全く同じ漢字にすることは畏れ多いこととして、今の文字になったといわれています。

- 読み方→「朝霞市(あさかし)」「膝折(ひざおり)」「朝香宮鳩彦王(あさかのみややすひこおう)」

伊奈町の由来

1970年(昭和45年)11月1日に、元々あった伊奈村が町制を施行したことによって、伊奈町が成立しました。

前身である伊奈村は、1943年(昭和18年)に「小針村」と「小室村」が合併して成立しています。

この合併によって「伊奈」の名称があたらしく命名されていますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

この「伊奈」という名称の由来については、「伊奈忠次」と呼ばれる人物に由来したものです。

伊奈忠次は小室藩において初代藩主となる人物であり、この地に屋敷をおいていたというゆかりがあります。

- 読み方→「伊奈町(いなまち)」「小針村(こばりむら)」「小室村(こむろむら)」「伊奈忠次(いなただつぐ)」「小室藩(こむろはん)」

入間市の由来

1966年(昭和41年)11月1日に、武蔵町が改称及び市制を施行したことによって成立しています。

改称するにあたり、市名の公募が行われたそうで、「東豊岡市」や「武蔵市」などの候補の中から選ばれました。

「入間」とはかつてこの場所が「入間郡」に属していたことにちなんだもので、馴染みのある名称でもあったようです。

また、市名として選ばれた理由は、「入」が豊かな収入、「間」は太陽を囲んだ豊かな生活といったことを表すともしています。

ちなみに「入間」自体の由来についても調べてみましたが、こちらについては情報が見つかりませんでした。

- 読み方→「入間市(いるまし)」「武蔵町(むさしまち)」

小鹿野町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、小鹿野町が成立しました。

この町村制が施行される以前から、「小鹿野」の名称はみられたため、古くからある地名であるようです。

「小鹿野」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していきます。

①古くにはこの地が「巨香郷」と呼ばれていたことから、これが転じたことでできた地名とする説。

②皇族であるヤマトタケルノミコトが「小鹿の野原」と呼んだことにちなんで「小鹿野」となったとされる説。

- 読み方→「小鹿野町(おがのまち)」「巨香郷(こおかのごう、こかのごう)※様々な読み方があった」

小川町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、小川町が成立しています。

このとき4つの村が合併されており、その村の名かには「小川村」がみえることから、古くよりある名称であるようです。

しかし、「小川」という地名の由来について調べてみましたが、情報を見つけることが出来ませんでした。

自然が豊かな場所として紹介されているため、もしかすると川にちなんだ名称なのかもしれません。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「小川町(おがわまち)」

桶川市の由来

1970年(昭和45年)11月3日に、元々あった桶川町が市制を施行したことによって、桶川市が成立しました。

前身である桶川町は、1889年(明治22年)4月1日の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「桶川」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していきます。

①広々とした田畑を意味する「沖」に由来し、方向意味する「側」をつけて「沖側」が転じたとする説。

②この地域は湿地が多く、水源もあることから「川が起こる」ということで、「起き川」が転じたものとされる説。

- 読み方→「桶川市(おけがわし)」「桶川町(おけがわまち)」

越生町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、越生町が成立しています。

成立するにあたり、9つの村が合併されていますが、既に「越生」の名称はあったことから古い名称であるようです。

「越生」という地名の由来については諸説あるそうですが、「尾根越し」が転じたとする説が有力とされています。

尾根とは山の頂上と頂上を結ぶ道のことで、秩父地方を往き来するためには尾根を越えていかないといけなかったそうです。

このことから「尾根越し」といわれ、それが「尾越し」となり、「越生」という地名に転じました。

- 読み方→「越生町(おごせまち)」「秩父(ちちぶ)」

春日部市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「春日部町」「幸松村」「武里村」「豊野村」「豊春村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である春日部町から名称が引き継がれています。

そんな「春日部」という地名の由来は、「春日部氏」という氏族からとった地名となるようです。

春日部氏はこの地域を拠点にしたとされ、後醍醐天皇に仕えて功績をあげたといわれています。

一応由来に関しては諸説あるという意見もありますが、上記の由来が有力となっていました。

- 読み方→「春日部市(かすかべし)」「春日部町(かすかべまち)」「幸松村(こうまつむら)」「武里村(たけさとむら)」「豊野村(とよのむら)」「豊春村(とよはるむら)」「後醍醐天皇(ごだいごてんのう)」

加須市の由来

1954年(昭和29年)5月3日に、「加須町」「不動岡町」「大桑村」「志多見村」「樋遣川村」「水深村」「三俣村」「礼羽村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

「加須」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していきます。

①新田として石高が加増されたことから「加増」の名称が転じて「加須」となったとされている説。

②この地域を流れている利根川の「河の洲」に由来して、これが転じたものとしている説。

③光明寺という寺院を創立した、「加津内蔵丞長高」の「加津」をとって転じたものとされる説。

- 読み方→「加須市(かぞし)」「加須町(かぞまち)」「不動岡町(ふどうおかまち)」「大桑村(おおくわむら)」「志多見村(しだみむら)」「樋遣川村(ひやりかわむら)」「水深村(みずふかむら)」「三俣村(みつまたむら)」「礼羽村(らいはむら)」「加増(かそ)」「光明寺(こうみょうじ)」

コメント