更新情報:記事内容を更新(2025.3.21)

はじめに

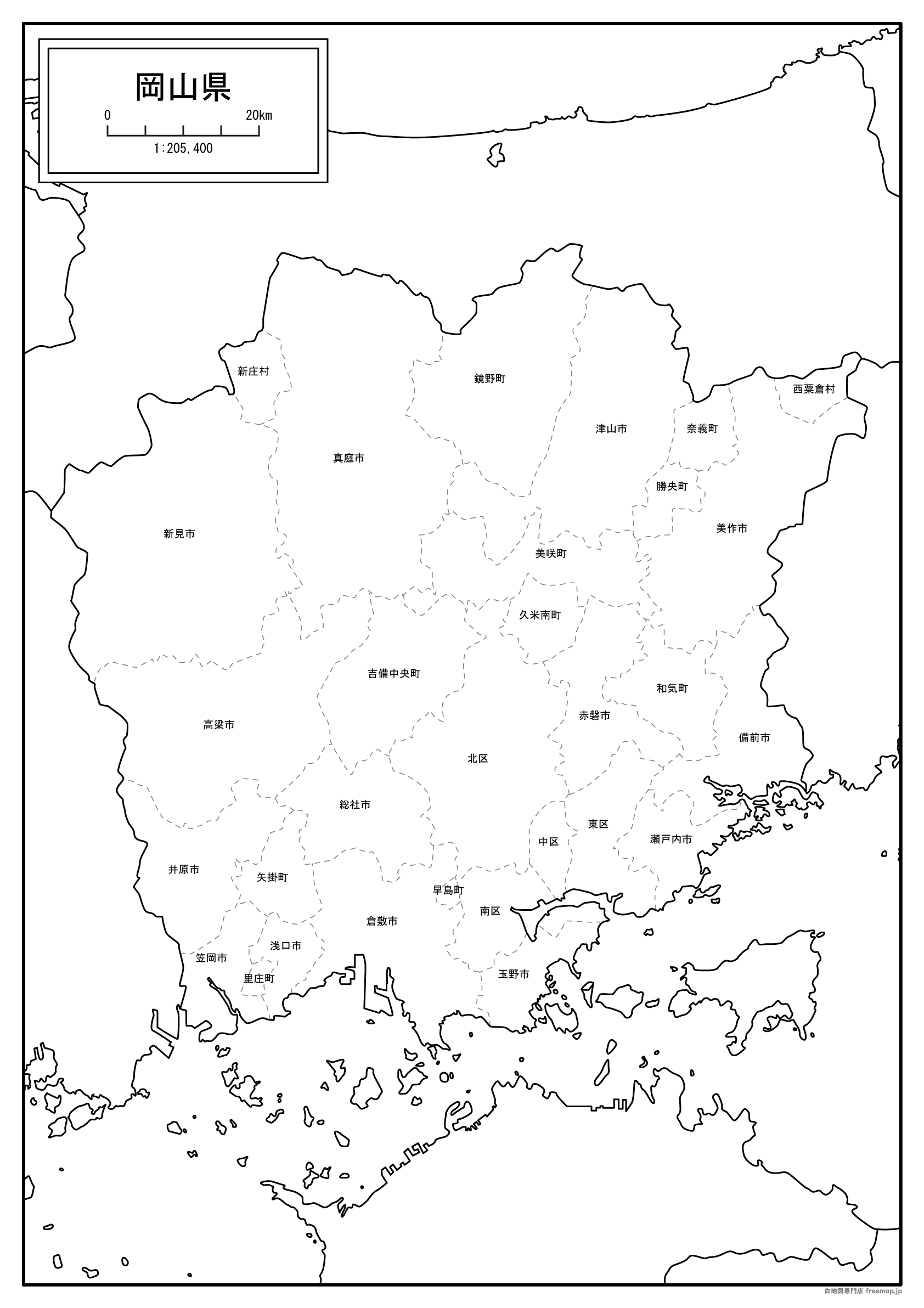

このページは、岡山県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

岡山県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

高梁市の由来

1954年(昭和29年)5月1日に、「高梁町」「津川村」「川面村」「巨瀬村」「玉川村」「宇治村」「松原村」「高倉村」「落合村」が合併、及び市制を施行したことによって、高梁市が成立しました。

「高梁」の名称は、元々「高橋」と表記されていたの「松山」へ、そして「高梁」と転じたものとされ、その由来としては諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介していこうと思います。

①高橋の地域に、同じ高橋という人物が守護に訪れ、地名と姓が一緒なのを望ましく思わなかったことから「松山」と改め、その後「高梁」へと変更された説。

②高梁川に由来するとされ、元は「高橋川」であったことから、これが転じて「高梁」となったとする説。

③台地の端ということから「高(たか)」と「端(はし)」という言葉が由来するとされている説。

- 読み方→「高梁市(たかはしし)」「津川(つがわ)」「川面村(かわもそん)」「巨瀬村(こせそん)」「玉川村(たまがわそん)」「宇治村(うじそん)」「松原村(まつばらそん)」「高倉村(たかくらそん)」「落合村(おちあいそん)」

玉野市の由来

1940年(昭和15年)8月3日に、「宇野町」と「日比町」が合併、及び市制を施行したことによって、玉野市が成立しました。

「玉野」というのは合併前の地名からとった合成地名となりますが、単純に町名に由来したものではありません。

日比町には経済的な中心地となっていて「玉地区」があり、それと「宇野町」の「野」を合わせたものです。

余談とはなりますが、実は1889年(明治22年)にも「玉野村」が成立しており、今回初めてついた名称ではありません。

そのときは「宇野村」と「玉村」の合併だったことから、「玉野」となっていますが、その後玉野村は分かれたことで一度消滅しています。

- 読み方→「玉野市(たまのし)」「宇野町(うのちょう)」「日比町(ひびちょう)」

津山市の由来

1929年(昭和4年)2月11日に、「津山町」「津山東町」「西苫田村」「二宮村」「院庄村」「福岡村」が合併、及び市制を施行したことによって、津山市が成立しています。

1889年(明治22年)の、町村制施行に伴い津山町が成立していますが、それ以前より名称自体はありました。

「津山」という名称については、初代藩主である森忠政が「鶴山」と呼ばれる丘陵に、城を建てたことが由来となります。

「鶴山」から改称された理由は「鶴」が森家の紋章だったことがあるとされ、そのことから「鶴」の字は使わず、「津」になったそうです。

この「津」は「鶴」を訓読みにしたものなどいわれていますが、この字を使った理由については詳しくは不明でした。

- 読み方→「津山市(つやまし)」「津山東町(つやまひがしちょう)」「西苫田村(にしとまだそん)」「二宮村(にのみやそん)」「院庄村(いんのしょうそん)」「福岡村(ふくおかそん)」「鶴山(つるやま)」「森忠政(もりただまさ)」

奈義町の由来

1955年(昭和30年)2月1日に、「北吉野村」「豊田村」「豊並村」が合併、及び町制を施行したことによって、奈義町が成立しました。

「奈義」の名称については、この地域と鳥取県の境界にある「那岐山」という山に由来したものになります。

ちなみに町名については公募が行われた結果となりますが、「那岐」の字を使わなかった理由について詳しくは分からないそうです。

古くには「ナギ」は様々な表記がありましたが、「奈義」の字はそのうちの1つとなっていました。

そういったこともあり、既に学校の名称で「奈義」が使われていたこと、既に鳥取県側に「那岐」があったことなどが理由ではないかとされるようです。

- 読み方→「奈義町(なぎちょう)」「北吉野村(きたよしのそん)」「豊田村(とよたそん)」「豊並村(とよなみそん)」「那岐山(なぎさん)」「後山(うしろやま)」

新見市の由来

1954年(昭和29年)6月1日に、「新見町」「上市町」「石蟹郷村」「草間村」「熊谷村」「菅生村」「豊永村」「美毅村」が合併、及び市制を施行したことによって、新見市が成立しました。

1889年(明治22年)には、町村制が施行されたことで「新見村」が成立していますが、それ以前より名称自体はあったようです。

「新見」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①新しい居住の地を意味している「新居」から転じたことで「新見」となったとされている説。

②古くには漢人が気化したといわれ、その部民を「新漢部」といい、それを略した「新部」が転じたとする説。

- 読み方→「新見市(にいみし)」「上市町(かみいちちょう)」「石蟹郷村(いしがさとそん)」「草間村(くさまそん)」「熊谷村(くまたにそん)」「菅生村(すごうそん)」「豊永村(とよながそん)」「美毅村(みよしそん)」「新漢部(いまきのあやべ)」「新部(にいべ)」

西粟倉村の由来

1889年(明治22年)6月1日に、町村制が施行されたこと合併により、6つの村の区域をもって西粟倉村が成立しました。

この6つの村には「西粟倉」という名称はなかったことから、このときにつけられたものと考えられます。

そんな「西粟倉」の由来については「粟倉荘の西部」というのが由来となっているようです。

というのも、古くには荘園と呼ばれる農地など国家から認められる制度があり、そのときに「粟倉荘」というのはありました。

この地域はその「粟倉荘」の西側に位置していたそうで、そのことから「西粟倉」と名付けられました。

- 読み方→「西粟倉村(にしあわくらそん)」

早島町の由来

1896年(明治29年)2月26日に、元々あった早島村が町制を施行したことによって、早島町が成立しています。

前身である早島村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前より名称はありました。

「早島」という地名の由来ですが、「島」とある通り元々はこの場所は島だったとされています。

そして、周辺の海は潮の流れがとても「早かった」といわれ、このことに由来してできた地名となるようです。

ちなみに現在においては、干拓されたことにより、島ではなくなっている状態となっています。

- 読み方→「早島町(はやしまちょう)」

備前市の由来

1971年(昭和46年)4月1日に、「備前町」と「三石町」が合併、及び市制を施行したことによって、備前市が成立しました。

今回市名として「備前」の名がついたのは、「備前焼」という特産品があったことにも由来するそうです。

しかし、そもそもこの名称はかつての行政区分でこの辺りが「備前国」と呼ばれていたのが元となります。

「備前国」の由来については、古くにあった「吉備国」が分割されたことによってできた名称です。

備前国の他「備中国」と「備後国」の3つ分割され、これが現在に至るまで地名として残っています。

- 読み方→「備前市(びぜんし)」「三石町(みついしちょう)」「備前国(びぜんのくに)」「吉備国(きびのくに)」「備中国(びっちゅうのくに)」「備後国(びんごのくに)」

真庭市の由来

2005年(平成17年)3月31日に、「北房町」「勝山町」「落合町」「湯原町」「久世町」「美甘村」「川上村」「八束村」「中和村」が合併、及び市制を施行したことによって、真庭市が成立しています。

市の名称については公募が行われたそうで、その結果によって「真庭市」が採用されることとなりました。

理由については詳しくは不明ですが、北房町以外の町村が、真庭郡に属していたことに関係しているのかもしれません。

この「真庭郡」という名称ですが、郡の合併により成立しており、そのときに郡名に由来したものです。

合併されたのは「真島郡」と「大庭郡」であり、それぞれの字をとって「真庭」となりました。

- 読み方→「真庭市(まにわし)」「北房町(ほくぼうちょう)」「勝山町(かつやまちょう)」「落合町(おちあいちょう)」「湯原町(ゆばらちょう)」「久世町(くせちょう)」「美甘村(みかもそん)」「川上村(かわかみそん)」「八束村(やつかそん)」「中和村(ちゅうかそん)」「真島郡(ましまぐん)」「大庭郡(おおばぐん)」

美咲町の由来

2005年(平成17年)3月22日に、「中央町」「柵原町」「旭町」が合併したことによって、美咲町が成立しました。

合併にあたって新しく命名されたものとなりますが、公募によって決まった名称となっています。

理由はいくつかありますが、合併後の美咲町の姿は花びらのような形に見えていたそうです。

そのことから「美しく咲く」といった願いを込めたとするのが、主な理由とされていました。

また、応募された中には、古くからの行政区分の名称である「美作国」に、由来したものといったのもあったようです。

- 読み方→「美咲町(みさきちょう)」「中央町(ちゅうおうちょう)」「柵原町(やなはらちょう)」「旭町(あさひちょう)」「美作国(みまさかのくに)」

美作市の由来

2005年(平成17年)3月31日に、「美作町」「勝田町」「大原町」「作東町」「英田町」「東粟倉村」が合併、及び市制を施行したことによって、美作市が成立しました。

市名については、かつてこの辺りの地域が「美作国」と呼ばれていたことに由来したものです。

「美作」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「三坂山」と呼ばれる山があり、この山に由来して「ミマサカ」と転じていったとされている説。

②河と坂が多い地形であったことから、それを意味する「水間坂」が転じていったとされる説。

- 読み方→「美作市(みまさかし)」「勝田町(かつたちょう)」「大原町(おおはらちょう)」「作東町(さくとうちょう)」「英田町(あいだちょう)」「東粟倉村(ひがしあわくらそん)」「三坂山(みさかやま)」「水間坂(みまさか)」

矢掛町の由来

1896年(明治29年)2月26日に、元々あった矢掛村が町制を施行したことによって、矢掛町が成立しました。

古くには「屋影」「屋蔭」などと表記されていたそうですが、それが「矢掛」へと転じたそうです。

由来については諸説ありますが、元の表記に関しては、流れている川に移る家の影が、美しかったことに由来したものとされます。

これが「矢掛」と転じることになったのは、矢尻の生産が盛んになったことにちなんだものと一説にはいわれているようです。

その他、温羅伝説というものがあり、その中で外れた矢が落下した場所であることに由来したものという説もありました。

- 読み方→「矢掛町(やかげちょう)」

和気町の由来

1901年(明治34年)2月6日に、元々あった和気村が町制を施行したことによって、和気町が成立しています。

前身である和気村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はありました。

「和気」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①貴族であり、政治的な分野などで活躍したとされる「和気清麻呂」という人物に由来している説。

②交通における重要拠点であった「別之渡」を由来として転じたことで「和気」となったとする説。

- 読み方→「和気町(わけちょう)」「和気清麻呂(わけのきよまろ)」「別之渡(わけのわたし)」

コメント