更新情報:記事内容を更新(2025.4.16)

はじめに

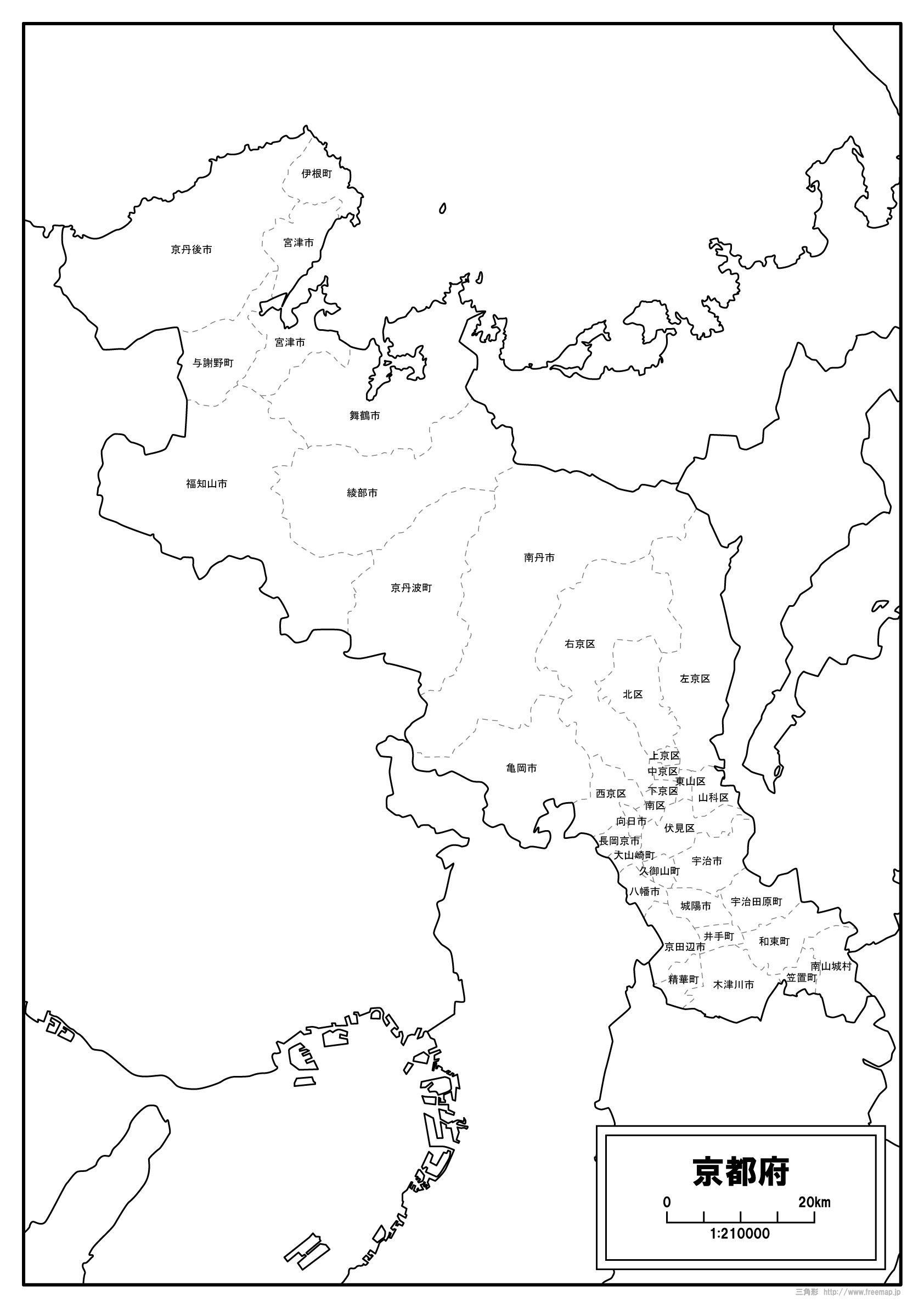

このページは、京都府内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

京都府の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

南丹市の由来

2006年(平成18年)に1月1日、「園部町」「日吉町」「美山町」「八木町」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

今回市名がどのようにして決まったのかは不明ですが、古くに「丹波国」と呼ばれていたことに由来しています。

丹波国は、現在でいうと京都府の中部、兵庫県の北東部、大阪府の一部の範囲であったようです。

そして、この丹波国において南側に位置していることから、「南丹」という名称ができました。

「丹波」の由来には諸説あり、「田の庭」ということから「タニワ」と呼ばれ、これが「タバ」などに転じたとする説などがあります。

- 読み方→「南丹市(なんたんし)」「園部町(そのべちょう)」「日吉町(ひよしちょう)」「美山町(みやまちょう)」「八木町(やぎちょう)」「丹波国(たんばのくに)」

福知山市の由来

1937年(昭和12年)4月1日に、元々あった福知山町が市制を施行したことによって、福知山市が成立しました。

前身である福知山町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

歴史的にみると、明智光秀がこの地にあった横山城をおとし、「福智山」と改称したことが始まりとされます。

ここから「智」の部分の表記が変わっていくこととなり、「地」といった表記を経て現在の「福知山」となりました。

ちなみに「福智山」の由来は不明な部分もありますが、一説にはこの地で詠まれた詩の「吹風の山の」という文言にちなんだものといわれています。

- 読み方→「福知山市(ふくちやまし)」「明智光秀(あけちみつひで)」

舞鶴市の由来

1938年(昭和13年)に、元々あった舞鶴町が市制を施行したことによって、舞鶴市が成立しました。

前身である舞鶴町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

元々この地域は「田辺」という名称でしたが、他の場所にも同名の地域があったことから舞鶴という名称となりました。

由来としては、この地域にあった田辺城が別名「舞鶴城」と呼ばれていたことにちなみます。

これは南北に長く、鶴が舞っているような姿にみえること、もしくは鶴が舞い降りた場所に城を築いたことに由来したものです。

- 読み方→「舞鶴市(まいづるし)」「田辺城(たなべじょう)」「舞鶴城(ぶがくじょう)」

南山城村の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「大河原村」と「高山村」が合併したことによって成立しています。

今回新たに村の名称をつけるにあたり、どのようにして決まったのかについては分かりませんでした。

また、「南山城」という名称の由来に関しても、同じく情報を見つけることができていません。

推測とはなりますが、古くにはこのあたりの地域が「山城国」と呼ばれいたことから、これに由来したものかと考えられます。

そして、「南」という字もあることから、「山城国の南部」に位置していることに由来しているのかもしれません。

- 読み方→「南山城村(みなみやましろむら)」「大河原村(おおかわらむら)」「高山村(たかやまむら)」「山城国(やましろのくに)」

宮津市の由来

1954年(昭和29年)6月1日に、「宮津町」「栗田村」「世屋村」「日置村」「日ケ谷村」「府中村」「養老村」「吉津村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名についてどのような経緯で決まったのかは不明ですが、唯一の町である「宮津町」から引き継がれています。

「宮津」という地名の由来については、「神社に近接する港」といった意味合いがあるそうです。

それぞれ「宮」というのが神社を、「津」が港もしくは海辺を表したものとなっています。

これを合わせたことで「宮津」となり、この地名は1889年(明治22年)の町村制施行時より以前からあったようです。

- 読み方→「宮津市(みやづし)」「宮津町(みやづちょう)」「栗田村(くんだむら)」「世屋村(せやそん)」「日置村(ひおきむら)」「日ケ谷村(ひがたにむら)」「府中村(ふちゅうむら)」「養老村(ようろうむら)」「吉津村(よしづむら)」

向日市の由来

1972年(昭和47年)10月1日に、元々あった向日町が市制を施行したことによって、向日市が成立しました。

前身である向日町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に、6つの区域をもって成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「向日」という名称の由来としては、この地域にある「向日神社」にちなんだものとなります。

地域の人々からは「明神さん」と呼ばれ、古くから親しまれてきたことが由来となる要因だったのかもしれません。

一説によると、収穫の神が向日山に降り立ったことから、向日神と呼ばれるようになったことに由来するそうです。

- 読み方→「向日市(むこうし)」「明神(みょうじん)」

八幡市の由来

1977年(昭和52年)11月1日に、元々あった八幡町が市制を施行したことによって、八幡市が成立しました。

前身である八幡町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「八幡」という名称は、この地域にある「石清水八幡宮」という神社に由来したものとなります。

石清水八幡宮は、日本三大八幡宮にも選ばれている神社であり、「やわたのはちまんさん」という愛称で親しまれているそうです。

ただし、元の表記の読み方である「はちまん」ではなく、「やわた」とした経緯については分かりませんでした。

- 読み方→「八幡市(やわたし)」「石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)」

与謝野町の由来

2006年(平成18年)3月1日に、「岩滝町」「加悦町」「野田川町」が合併したことによって成立しています。

今回町名としては新たに命名されたものとなりますが、経緯などについては分かりませんでした。

「与謝野」という名称については、与謝蕪村や与謝野晶子といった文人に由来したものになります。

これは、この地域が先ほどの人物たちの、ゆかりの地といわれていることにちなんだものです。

情報としてはありませんでしたが、合併前の町は「与謝郡」に属していたことから、これにも関連しているのかもしれません。

- 読み方→「与謝野町(よさのちょう)」「岩滝町(いわたきちょあ)」「加悦町(かやちょう)」「野田川町(のだがわちょう)」「与謝蕪村(よさぶそん)」「与謝野晶子(よさのあきこ)」

和束町の由来

1954年(昭和29年)12月15日に、「中和束村」「西和束村」「東和束村」が合併、及び町制を施行によって成立しています。

町名については新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

しかし、合併前の村の名称をみると全ての村に「和束」とついているため、これにちなんだものと考えられます。

「和束」という名称は、奈良時代の頃にできたとされ、街道を指したものであったそうです。

これは、「恭仁京」と「紫香楽宮」を結ぶ街道であり、この地に通ったことにちなんだものとなります。

- 読み方→「和束町(わづかちょう)」「中和束村(なかわづかむら)」「西和束村(にしわづかむら)」「東和束村(ひがしわづかむら)」「恭仁京(くにきょう)」「紫香楽宮(しがらきのみや)」

コメント