更新情報:記事内容を更新(2025.4.10)

はじめに

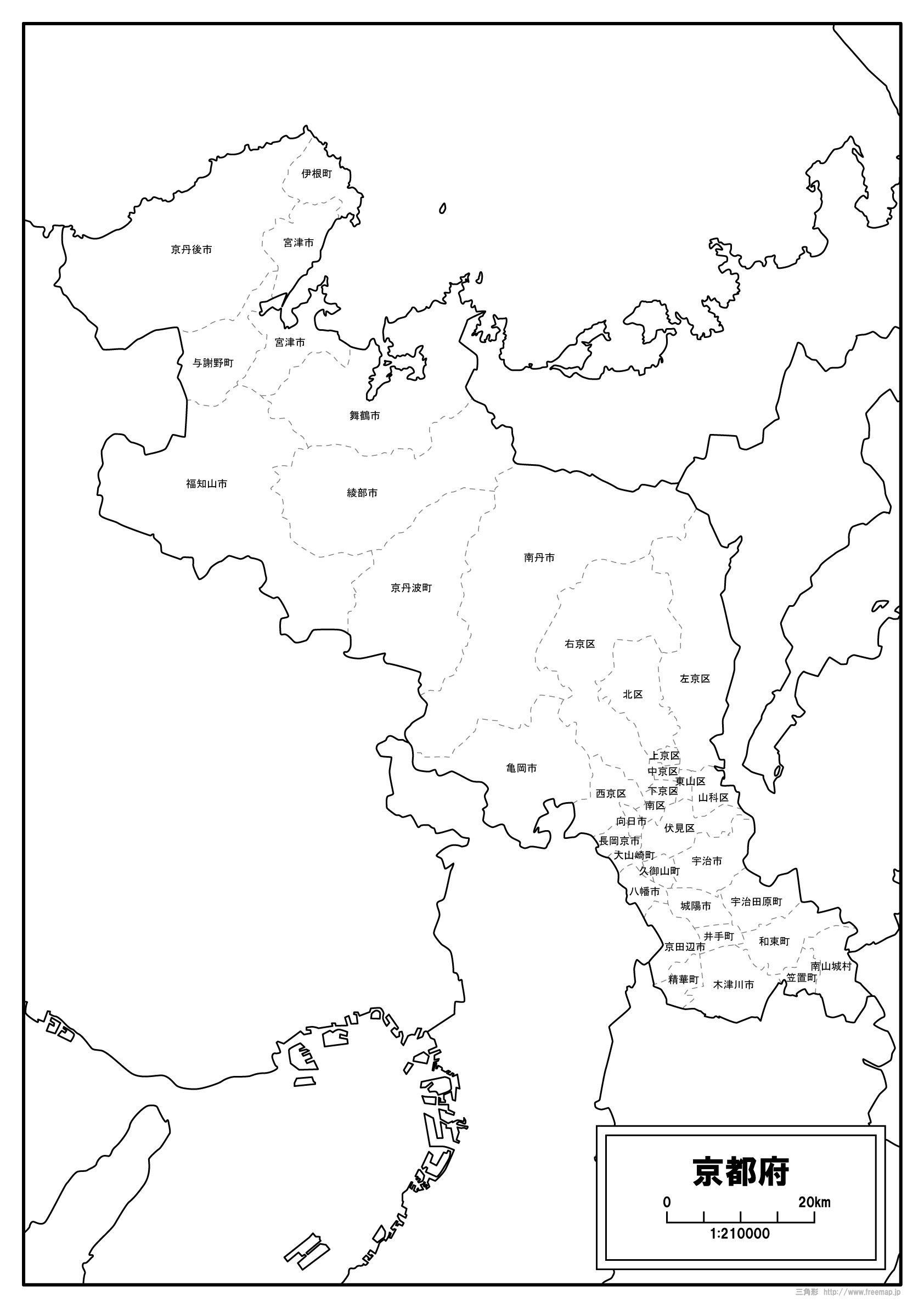

このページは、京都府内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

京都府の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

綾部市の由来

1950年(昭和25年)8月1日に、「綾部町」「吉美村」「口上林村」「中筋村」「西八田村」「東八田村」「山家村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

今回市名については、合併された町村の中で唯一の町である綾部町の名称を引き継いでいます。

綾部という地名は昔には「漢部」と表記されており、これが転じたことで現在の表記となりました。

かつて「漢氏」という人物がこの地を治めており、綾織りを職としていた人々がいたそうです。

このことに由来してできたのが「漢部」であり、地名として定着していくこととなりました。

- 読み方→「綾部市(あやべし)」「綾部町(あやべちょう)」「吉美村(きみむら)」「口上林村(くちかんばやしむら)」「中筋村(なかすじむら)」「西八田村(にしやたむら)」「東八田村(ひがしやたむら)」「山家村(やまがむら)」「漢部(あやべ)」

井手町の由来

1927年(昭和2年)1月1日に、元々あった井手村が町制を施行したことによって、井手町が成立しました。

前身である井手村は、1889年(明治22年)に成立しており、古くには「井堤」という表記もあったようです。

このことから、「井手」という表記については、これが転じてことによるものと考えられます。

しかし、こちらの由来を調べてみたところ、有力な情報を見つけることができませんでした。

そのため、井手町の由来については、また情報が分かり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「井手町(いでちょう)」

伊根町の由来

1954年(昭和29年)11月3日に、「伊根村」「朝妻村」「筒川村」「本庄村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

町名は合併前にある村の「伊根村」から名称を引き継いだものとなりますが、理由などについてはわかりません。

古くには「伊禰庄」とも記されていたとされ、これが転じて現在の表記となっているようです。

「伊根」という名称については、「い」が接頭語で、「ね」が高くなった場所を指す言葉という情報がありました。

ただし、分かっていない部分もあるので、他に何か情報が見つかりましたら、改めて追記をしていきます。

- 読み方→「伊根町(いねちょう)」「伊根村(いねむら)」「朝妻村(あさづまむら)」「筒川村(つつかわむら)」「本庄村(ほんじょうむら)」「伊禰庄(いねのしょう)」

宇治市の由来

1951年(昭和26年)3月1日に、「宇治町」「東宇治町」「槇島町」「大久保村」「小倉村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しています。

市名については合併前の2つの町ついている「宇治」が採用されていますが、決まった経緯などは分かりませんでした。

「宇治」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①東西南北山に囲まれた場所であることから、「内」という言葉が転じたことでできた地名とされる説。

②昔には「道」などの字があてられていたことから、一番良い道などを示す「ウナミチ」が由来とする説。

- 読み方→「宇治市(うじし)」「宇治町(うじちょう)」「東宇治町(ひがしうじちょう)」「槇島町(まきしまちょう)」「大久保村(おおくぼむら)」「小倉村(おぐらむら)」

宇治田原町の由来

1956年(昭和31年)9月30日に、「宇治田原村」と「田原村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

町名については、どのような経緯で決まったのかは不明ですが、合併された2つの村の名称をみるに引き継いだものと考えても良さそうです。

「宇治田原」はそれぞれに違う由来があり、「宇治」については上にある宇治市と同様となります。

そして、「田原」は古くには「田原郷」と呼ばれており、これは「田の原」に由来したものです。

この田原の地が宇治と関わりが深くなったことで、「宇治の田原」と呼ばれるようになり、「宇治田原」となりました。

- 読み方→「宇治田原町(うじたわらちょう)」「宇治田原村(うじたわらむら)」「田原村(たわらむら)」

大山崎町の由来

1967年(昭和42年)11月2日に、元々あった大山崎村が町制を施行したことによって、大山崎町が成立しました。

前身である大山崎村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「大山崎」の由来については、大阪府との境界にあったことから、2つの地域でそれぞれ別の名称としたそうです。

このとき大阪のほうには山崎村が、京都には大山崎村として、村が誕生することとなりました。

「山崎」の地名に関しては、字の通り山の崎、つまり山が突き出た端を指すことに由来したものです。

- 読み方→「大山崎町(おおやまざきちょう)」

笠置町の由来

1934年(昭和9年)1月1日に、元々あった笠置村が町制を施行したことによって、笠置町が成立しました。

前身である笠置村は、1889年(明治22年)の合併により成立し、以前よりあった「笠置」の名称を引き継いでいます。

「笠置」という名称の由来は、昔に皇子が狩りをしていたところ転落しそうになったとする話にちなむそうです。

これによると、困った皇子は山の神に助けてくれたら弥勒仏の像を彫るということを約束します。

約束を果たすために目印として石に笠を置いていったことから「笠置」と呼ばれるようになりました。

- 読み方→「笠置町(かさぎちょう)」

亀岡市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、実に16からなる町村が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名が決まった経緯については分かりませんでしたが、合併された町村の中で唯一の町である「亀岡町」から名称を引き継いだものと考えられます。

「亀岡」という名称については、元々は「亀山」という地名でしたが、これが転じたものだそうです。

というのも現在の三重県にも同じ「亀山」という地名が存在しており、区別する為に「亀岡」と変更したとされます。

ちなみに、元の地名である亀山の由来についても調べてみましたが、情報を見つけることができませんでした。

- 読み方→「亀岡市(かめおかし)」

コメント