更新情報:記事内容を更新(2025.4.8)

はじめに

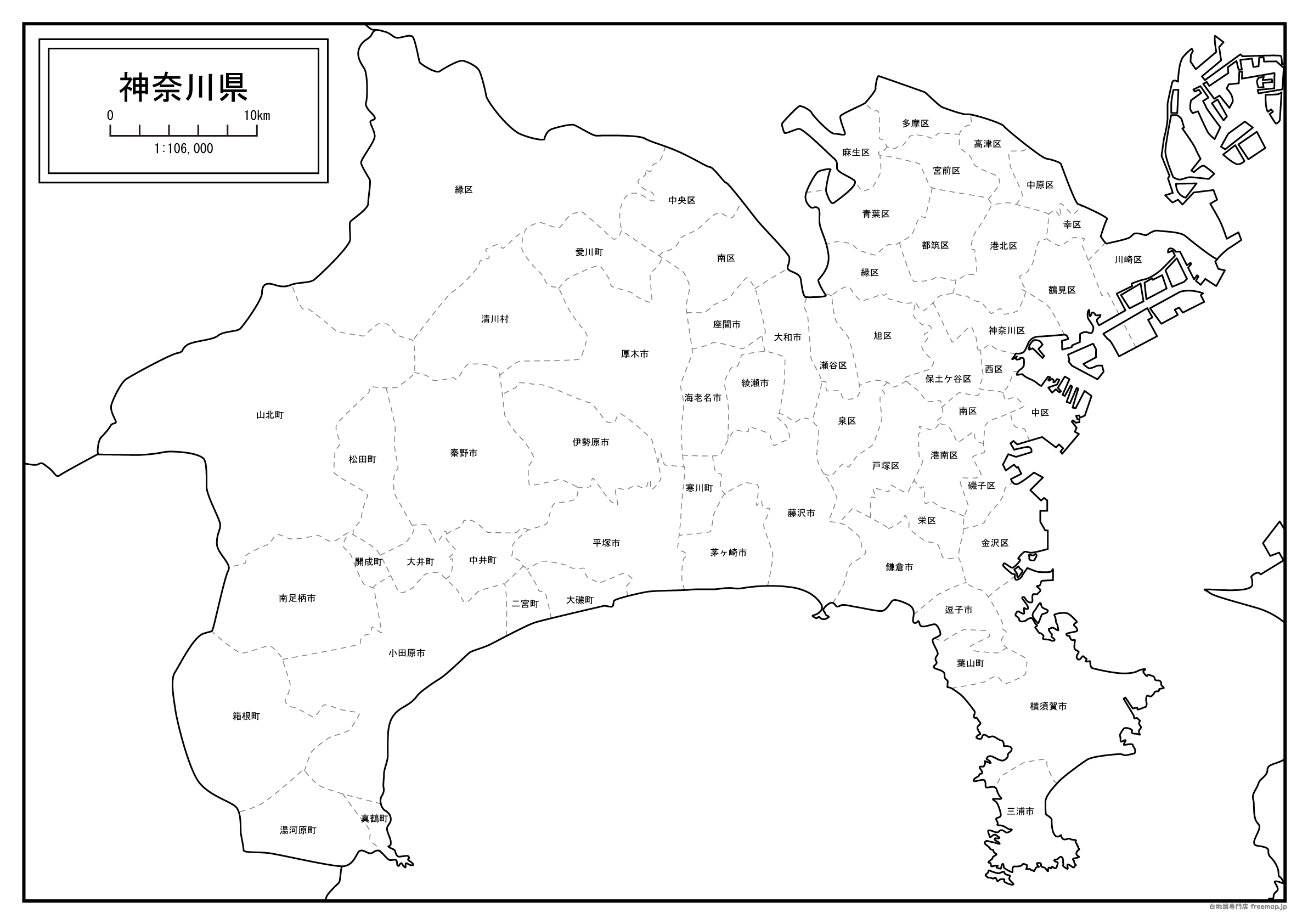

このページは、神奈川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

神奈川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

平塚市の由来

1932年(昭和7年)4月1日に、元々あった平塚町が市制を施行したことによって、平塚市が成立しました。

前身である平塚町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「平塚」という地名の由来については、「平塚の塚」にちなんでできた名称であるそうです。

というのも、高見王という人物の娘の遺体を弔うために、土地の人々が塚を築いたとする話があります。

そして時が経つにつれ、その塚が風化により平たくなったことでこの辺りの地域が「平塚」と呼ばれるようになったようです。

- 読み方→「平塚市(ひらつかし)」「平塚町(ひらつかまち)」「高見王(たかみおう)」

藤沢市の由来

1940年(昭和15年)10月1日に、元々あった藤沢町が市制を施行したことによって、藤沢市が成立しました。

1908年(明治41年)の合併により、前身の藤沢町が成立していますが、以前より「藤沢」の名称はあり、その由来については諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介します。

①植物の藤が多く生えている、水辺の土地であったことに由来してできた地名であるという説。

②「藤沢次郎清親」という武将がこの地に住んでいたそうで、この名前に由来してできたとする説。

③淵や沢が多い土地であったことから、「淵沢」が転じたことで「藤沢」となったとされる説。

- 読み方→「藤沢市(ふじさわし)」

松田町の由来

1909年(明治42年)4月1日に、元々あった松田村が町制を施行したことによって、松田町が成立しました。

前身である松田村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、以前よりあった地名をとって命名されています。

「松田」という名称の由来については調べてみましたが、これといった情報は見つかりませんでした。

漢字の表記だけをみると、松や田が多かったことに由来するとも考えられそうですが、推測にしかなりません。

こちらの由来に関しては、また何か情報が詳しく分かり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「松田町(まつだまち)」

真鶴町の由来

1927年(昭和2年)10月1日に、元々あった真鶴村が町制を施行したことによって、真鶴町が成立しています。

前身である真鶴村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、いつ頃から名称としてあったのかは分かりませんでした。

「真鶴」という名称の由来については、有力な説がありながらも諸説ありましたので、今回2つの説を紹介します。

①この町が位置している半島の形が、飛び立つ前の鶴に似ていることが由来とされている有力な説。

②「まな」は接頭語であり、「つる」は崩れるといった地形に由来したものであるとされる説。

- 読み方→「真鶴町(まなづるまち)」

三浦市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「三崎町」「南下浦町」「初声村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

今回新たに採用された市名は、三浦郡に属しており、地域の名称としても広く知られていたことに由来するそうです。

「三浦」という名称の由来については、諸説あるとのことですが、主に1つの説を見かけたのでこれを紹介します。

その説とは東と西、南の三方向が海となっており、海岸に囲まれた地形であったことに由来するといった説です。

この海岸を表す言葉が「浦」であり、「三方向の浦」で「三浦」の地名ができたとされています。

- 読み方→「三浦市(みうらし)」「三崎町(みさきまち)」「南下浦町(みなみしたうらまち)」「初声村(はっせむら)」

南足柄市の由来

1972年(昭和47年)4月1日に、元々あった南足柄町が市制を施行したことによって、南足柄市が成立しました。

元となる南足柄村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立し、このときに村の名称として採用されているようです。

「南」は村ができた際に「北足柄」と「南足柄」に分かれていたことに由来しますが、「足柄」については諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介します。

①なだらかな傾斜のある地形であったことから、これを意味した「アシガラ」が転じたとされる説。

②この地域の山の木で作られた船の、船足が軽いという話に由来してできた地名とされている説。

- 読み方→「南足柄市(みなみあしがらし)」

山北町の由来

1933年(昭和8年)4月1日に、川村が町制及び改称を施行したことによって、山北町が成立しています。

川村が成立する1889年(明治22年)以前から山北の名称はありましたが、改称された経緯は不明です。

また、「山北」という名称の由来についても調べてみましたが、こちらも情報が見つかりませんでした。

漢字の表記だけをみてみると、山が北の位置にあるなどが由来と考えられそうです、推測にしかなりません。

こちらについては、また由来に関して情報が詳しく分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「山北町(やまきたまち)」

大和市の由来

1959年(昭和34年)2月1日に、元々あった大和町が市制を施行したことによって、大和市が成立しました。

元となる大和村は、1891年(明治24年)に鶴見村が改称したことにより成立しており、これは当時の県知事が命名したそうです。

というのも鶴見村は合併によってできた村で、合併されたのは「下鶴間」「深見」「上草柳」「下草柳」となります。

このうち2つの村の名称をとって「鶴見」となっていますが、残り2つの村の名称はないことなどが理由で分村するほどの危機に陥っていたそうです。

この対立を抑える為に、新しい名称を考えることになり、「大きく和する」といった意味を込めて大和の名称ができました。

- 読み方→「大和市(やまとし)」「下鶴間(しもつるま)」「深見(ふかみ)」「上草柳(かみそうやぎ)」「下草柳(しもそうやぎ)」

湯河原町の由来

1926年(大正15年)7月1日に、土肥村が町制を施行及び改称したことによって、湯河原町が成立しています。

何故町制を施行するにあたり、改称することになったのかについては、情報が見つかりませんでした。

一応「湯河原」という名称は、河原から湯が湧き出ていることに由来したものとなるようです。

もしかすると、温泉の町として広く知られている場所であることから、「湯河原町」としたのかもしれません。

ただし、憶測とはなってしまいますので、詳しく情報がもし分かれば、改めて追記をしていきます。

- 読み方→「湯河原町(ゆがわらまち)」「土肥村(どいむら)」

横須賀市の由来

1907年(明治40年)2月15日に、元々あった横須賀町が市制を施行したことによって、横須賀市が成立しました。

前身である横須賀町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「横須賀」という地名は地形に由来したものとされ、「須賀」とは「砂州」を意味しています。

砂州とは流水によってできた地形のことで、これが横に長く広がっている場所であったそうです。

そのことから「横に広がる砂州」のような意味で、「横須賀」の地名ができたとされていました。

- 読み方→「横須賀市(よこすかし)」「横須賀町(よこすかまち)」

横浜市の由来

1889年(明治22年)に、横浜区であった場所が市制を施行したことによって、横浜市が成立しました。

「横浜」という名称は古くから存在しており、現在に至るまで引き継がれた形となっています。

名称の由来についてですが、上述している横須賀と同じような由来であるとした情報が多くありました。

水平方向、つまり横に長く伸びた砂州もしくは浜があったことからついた名称とされています。

漢字の表記をみても、由来としてしっくりくるので、まず間違いない情報かと考えられそうです。

- 読み方→「横浜市(よこはまし)」

コメント