更新情報:記事内容を更新(2025.4.8)

はじめに

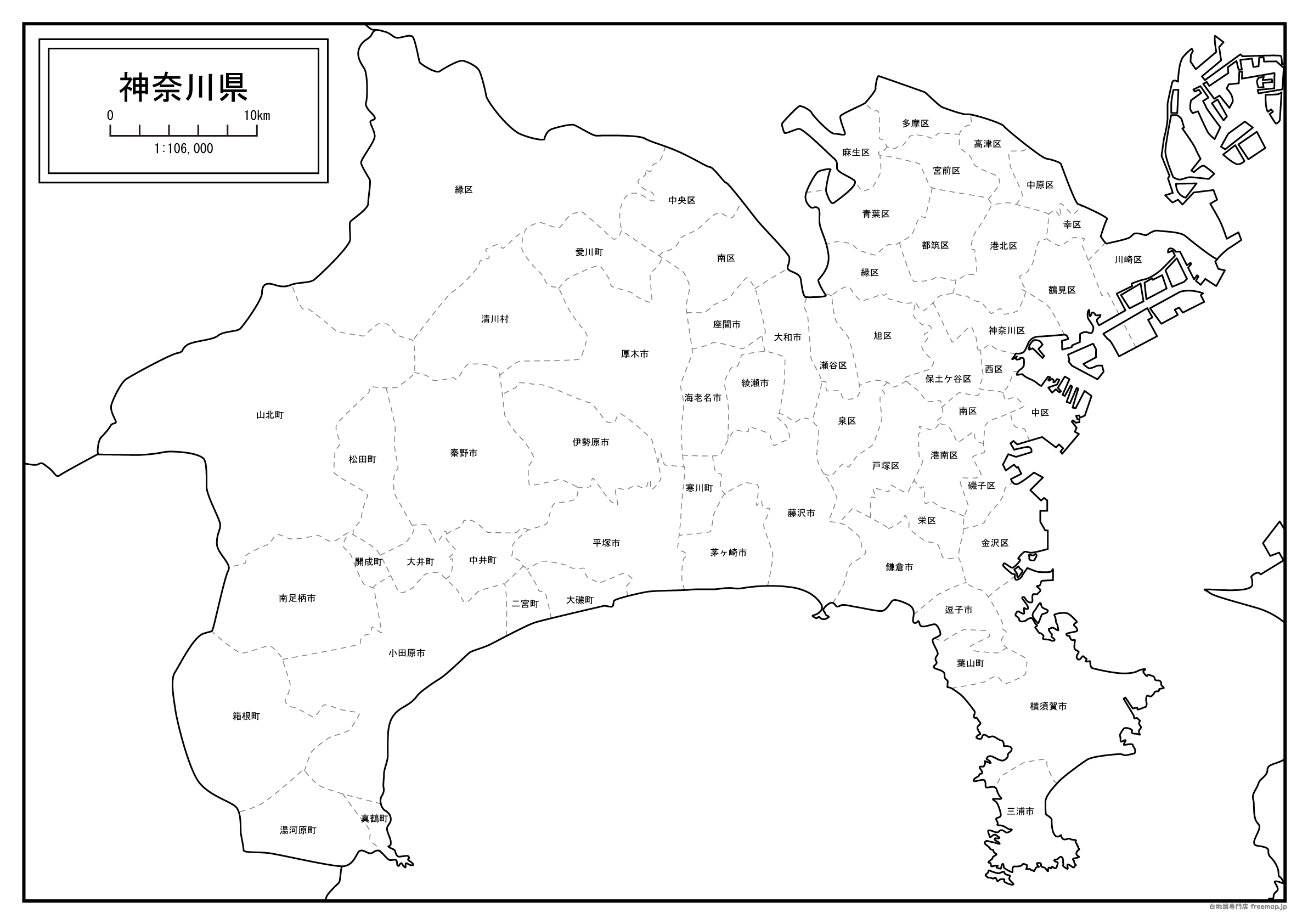

このページは、神奈川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

神奈川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

清川村の由来

1956年(昭和31年)に9月30日、「煤ヶ谷村」「宮ヶ瀬村」が合併したことによって、清川村が成立しました。

村の名称が決まった経緯については分かりませんでしたが、合併された村をみて分かる通り、今回新たに命名されています。

「清川」という名称については、自然に恵まれた土地であることにちなんで名付けられたそうです。

この村の理想として、長いので省略しますが、川の自然を清らかに保っていく」といったものがあり、これに由来したものとなります。

余談とはなりますが、河川でありそうな名称ですが、この村に「清川」という川はありません。

- 読み方→「清川村(きよかわむら)」「煤ヶ谷村(すすがやむら)」「宮ヶ瀬村(みやがせむら)」

相模原市の由来

1954年(昭和29年)に11月20日に、相模原町が市制を施行したことによって、相模原市が成立しました。

元となる相模原町は、1941年(昭和16年)に合併により成立しており、このときに「相模原」と命名されているようです。

「相模原」という名称については、昔この地域が「相模国」と呼ばれていたに由来するともされ、「相模」の由来は諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介します。

①箱根の坂から見下ろせることから「坂見」と呼ばれ、これが転じたことでできたとされる説。

②平地が少なかったことから「峻上」となり、これが転じた「サガミ」となったとしている説。

- 読み方→「相模原市(さがみはらし)」「相模国(さがみのくに)」「峻上(さかがみ)」

座間市の由来

1971年(昭和46年)9月1日に、元々あった座間町が市制を施行したことによって、座間市が成立しています。

1889年(明治22年)には、村として座間村が町村制により成立していますが、名称自体は以前より存在していました。

「座間」という名称の由来については、諸説あるのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「夷参」という旅人を泊めて、荷物を運搬する人や馬を集めた宿があったことから、これに由来する説。

②相模川河畔の「石間」が転じたことで「ザマ」という地名に変化していったとされている説。

- 読み方→「座間市(ざまし)」「夷参(いさま)」「相模川(さがみがわ)」「石間(いさま)」

寒川町の由来

1940年(昭和15年)11月1日に、元々あった寒川村が町制を施行したことによって、寒川町が成立しました。

前身である寒川村は、1889年(明治22年)の町村制施行時の合併により成立し、このときに「寒川」と命名されているようです。

そんな「寒川」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①文字が表している通り、冷たい川がこの地域にあったことから、「寒川」となったとされる説。

②「寒川比古命」と「寒川比女命」を祀る、寒川神社に由来してできた地名とされている説。

- 読み方→「寒川町(さむかわまち)」「寒川比古命(さむかわひこのみこと)」「寒川比女命(さむかわひめのみこと)」

逗子市の由来

1954年(昭和29年)4月15日に、元々あった逗子町が市制を施行したことによって、逗子市が成立しました。

「逗子」という地名古くからあり、その由来には諸説あるとのことで今回3つの説を紹介していこうと思います。

①「厨子」という、仏像や経典などを納める箱が置かれていたことに由来しているという説。

②「図師」という表記もあったことから、役人を指した図師が地名となり、転じたとされる説。

③小さい道路で囲まれた場所指す「辻子」という言葉から転じてできた地名であるとしている説。

- 読み方→「逗子市(ずしし)」「厨子(ずし)」「地蔵尊(じぞうしん)」

茅ヶ崎市の由来

1947年(昭和22年)に10月1日に、茅ヶ崎町が市制を施行したことによって、茅ヶ崎市が成立しました。

1889年(明治22年)に町村制が施行された際に成立していますが、以前より地名としてあったようです。

「茅ヶ崎」の名称については、「チガヤ」という植物と、地形に由来したものとなっています。

「茅」の部分は、このチガヤが生い茂っていた場所であったことに由来したもので、当時海に突き出た地形となっていました。

つまり、「崎」とはこの地形に由来しており、合わせて「茅ヶ崎」という地名となったようです。

- 読み方→「茅ヶ崎市(ちがさきし)」

中井町の由来

1958年(昭和33年)12月1日に、元々あった中井村が町制を施行したことによって、中井町が成立しました。

前身である中井村は、1908年(明治41年)に合併により成立していますが、このときに命名されたものです。

「中井」という名称の由来については、合併された村の名称を合わせた合成地名となります。

このとき合併されたのは、「中村」と「井ノ口村」の2つの村となり、それぞれの字をとってできました。

どのような経緯で合成地名としたのかは分かりませんが、これにより「中井」と命名されることとなります。

- 読み方→「中井町(なかいまち)」「中井村(なかいむら)」「中村(なかむら)」「井ノ口村(いのくちむら)」

二宮町の由来

1935年(昭和10年)11月に、吾妻村が町制を施行及び改称したことによって、二宮町が成立しました。

改称された理由については分かりませんでしたが、この地域にある「二宮駅」に由来して町名が決まったそうです。

「二宮」という名称は、発展により知名度が上がっていったとされ、そういった背景があったのかもしれません。

この「二宮」の名称の由来についてですが、川勾神社という神社にちなんだものとされていました。

古くにあった相模国において川勾神社は二宮であったそうで、二宮とは二番目に格式が高い神社のことを指します。

- 読み方→「二宮町(にのみやまち)」「吾妻村(あづまむら)」「川勾神社(かわわじんじゃ)」「相模国(さがみのくに)」

箱根町の由来

1892年(明治25年)10月29日に、元々あった箱根駅が箱根町に改称したことによって成立しました。

前身である箱根駅は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、よくみられる村や町ではなく、「駅」という名称で誕生しています。

「箱根」とは古くからある地名となっていますが、その由来には諸説あるとされるそうです。

ただし、よくみられる説としては、「箱」はこの地域にある駒ヶ岳が箱の形をしていることに由来したものとされます。

そして、「根」に関しては山を表した言葉だとされ、合わせて「箱根」となったとされるそうです。

- 読み方→「箱根町(はこねまち)」「駒ヶ岳(こまがだけ)」

秦野市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「秦野町」「南秦野町」「北秦野村」「東秦野村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

合併前の町村をみても「秦野」という名称はあり、古くからある地名となっているようです。

そんな「秦野」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①「秦氏」と呼ばれるこの地を開拓したとされ、秦氏は養蚕や機織などの技術に優れた一族で繁栄をもたらしたことから、これに由来する説。

②地形に由来したものとして、「はだ」が端に位置する崩壊地形を意味し、これに由来するという説。

- 読み方→「秦野市(はだのし)」「秦野町(はだのまち)」「南秦野町(みなみはだのまち)」「北秦野村(きたはだのむら)」「東秦野村(ひがしはだのむら)」

葉山町の由来

1925年(大正14年)に1月1日に、元々あった葉山村が町制を施行したことによって、葉山町が成立しました。

1889年(明治22年)の町村制施行により前身である葉山村が成立し、その由来として諸説あるとのことで、今回3つの説を紹介します。

①地形的に山の端ということから「端山」が転じたことで、「葉山」という地名ができたとする説。

②この地にいた長者が芽を植え、葉のある山となったという話に由来してできたとされる説。

③三浦半島の付け根にあることから「端山」と呼ばれ、これが転じたことでできたとしている説。

- 読み方→「葉山町(はやままち)」「葉山村(はやまむら)」「三浦半島(みうらはんとう)」

コメント