更新情報:記事内容を更新(2025.4.8)

はじめに

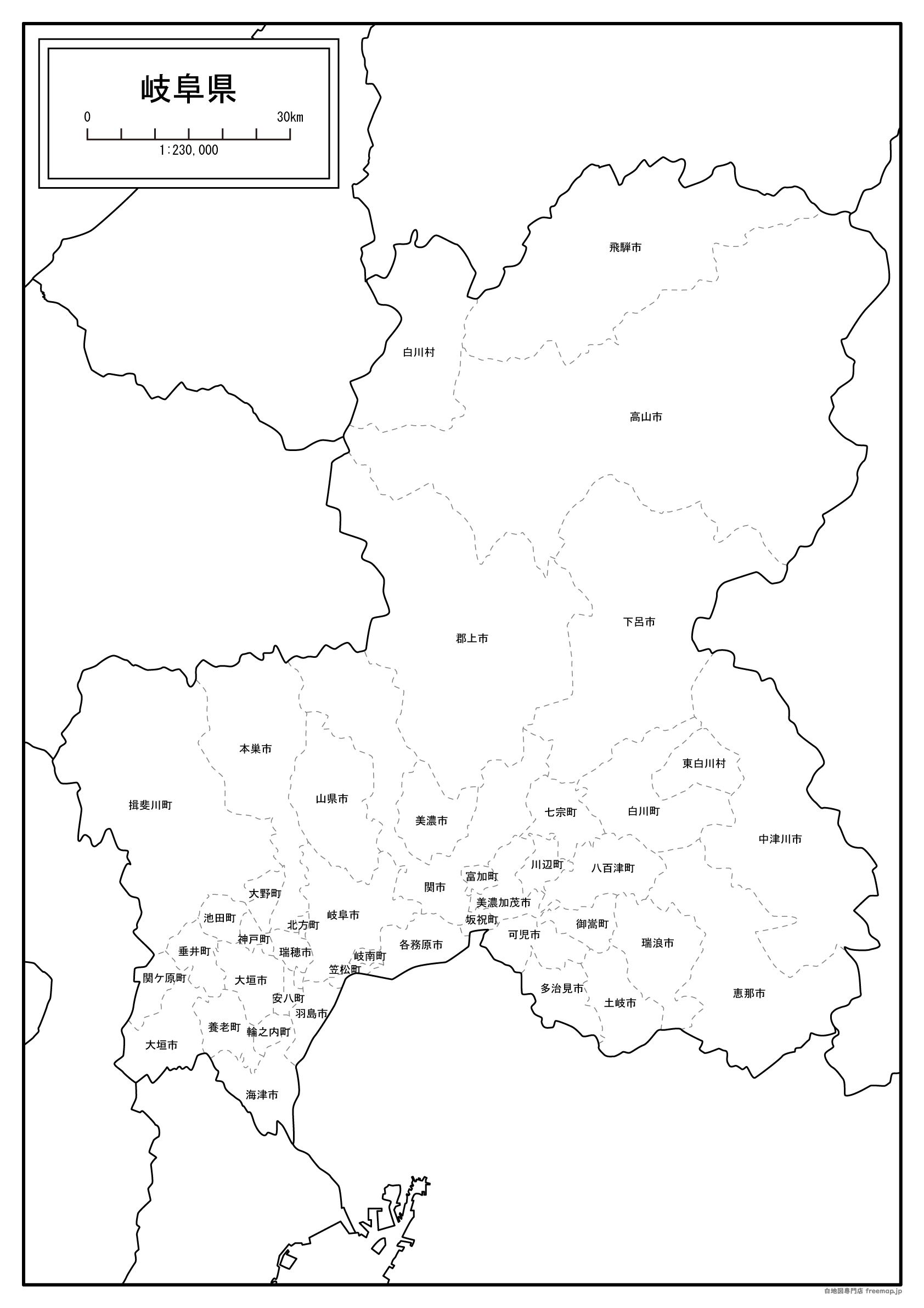

このページは、岐阜県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

岐阜県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

川辺町の由来

1897年(明治30年)4月1日に、「川辺村」「上川辺村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

今回合併された村には両方「川辺」の文字があることから、これを町名として引き継いだものと思われます。

「川辺」とは古くから名称で、かつては「川辺郷」や「川辺庄」として存在してたそうです。

名称の由来については、文字が表している通り、川にちなんだものとなっているとされます。

飛騨川と呼ばれる川の辺りにこの地域があったことから「川辺」と呼ばれ、地名として定着しました。

- 読み方→「川辺町(かわべちょう)」「川辺村(かわべむら)」「上川辺村(かみかわべむら)」「飛騨川(ひだがわ)」

北方町の由来

1889年(明治22年)に、北方村が町制を施行したことによって、北方町が成立することとなりました。

「北方」の名称は古くには「北方郷」としてみられ、歴史的にも長い地名となっているようです。

そんな「北方」という名称の由来は、この場所が位置していることにちなんだものとなります。

当時生津荘と呼ばれる荘園があり、この荘園の北側に位置していたことに由来した名称だそうです。

荘園とは貴族などが領有していた土地を指しており、この場所は地域内において中心となる荘園でした。

- 読み方→「北方町(きたがたちょう)」「生津荘(なまづしょう)」「荘園(しょうえん)」

岐南町の由来

1956年(昭和31年)10月1日に、元々あった岐南村が町制を施行したことによって、岐南町が成立しました。

前身である岐南村は、同じ年の9月26日に合併によって成立しており、このときに「岐南」と命名されています。

月日もみてもらうと分かる通り、岐南村ができてから岐南町となるまで5日間しか存在しませんでした。

そんな「岐南」という名称は、どのような経緯で決定されたのかは分かりませんでしたが、位置している場所に由来したものとなります。

この地域は岐阜市の南側に位置しており、そのことから「岐南」と決定されることとなりました。

- 読み方→「岐南町(ぎなんちょう)」

岐阜市の由来

1889年(明治22年)7月1日に、市制が施行されたことによって、岐阜町を含む6つの町村が合併したことによって成立しました。

「岐阜」の名称は古くからある地名となっており、その由来には織田信長が関わっているともいわれています。

というのも、「岐山」「岐陽」「岐阜」の3つの地名候補があり、これを織田信長が選んだそうです。

これらは天下統一にちなんだ中国の故事に由来するとされ、元々の井口という名称から岐阜へと変更されました。

しかし、それ以前より岐阜の地名はあったとするなど、あくまで1つの説とさて捉えられているようです。

- 読み方→「岐阜市(ぎふし)」「井口(いのくち)」

郡上市の由来

2004年(平成16年)3月1日に、「白鳥町」「八幡町」「大和町」「高鷲村」「美並村」「明宝村」「和良村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

どのようにして決定されたのかは不明ですが、市名は合併された町村が「郡上郡」に属していたことに由来しています。

この「郡上」という名称の由来については、かつて存在していた「武儀郡」にちなんだものとなるそうです。

この武儀郡の上にあったのがこの場所であり、「郡の上にある」ということで「郡上」となりました。

ただし、この由来は必ずしも正しいといわれているわけではなく、あくまで1つの説ともされています。

- 読み方→「郡上市(くじょうし)」「白鳥町(しろとりちょう)」「八幡町(はちまんちょう)」「大和町(やまとちょう)」「高鷲村(たかすむら)」「美並村(みなみむら)」「明宝村(めいほうむら)」「和良村(わらむら)」「武儀郡(むぎぐん)」

下呂市の由来

2004年(平成16年)3月1日に、「下呂町」「小坂町」「金山町」「萩原町」「馬瀬村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われたそうで、その中から合併協議会の投票によって下呂市と決まったそうです。

「下呂」という名称については、この地域に設置された「下留駅」という駅に由来するといわれています。

この駅は、遠い上に険しい道にあった2つの駅の中間地点にできた駅で、当初は「しものとまり」と呼ばれていました。

これがいつしか「げる」となり、そして「げろ」へと転じて、現在の字が当てられたそうです。

- 読み方→「下呂市(げろし)」「下呂町(げろちょう)」「小坂町(おさかちょう)」「金山町(かなやまちょう)」「萩原町(はぎわらちょう)」「馬瀬村(まぜむら)」

神戸町の由来

1892年(明治25年)8月6日に、元々あった神戸村が町制を施行したことによって、神戸町が成立しました。

1889年(明治22年)に前身である神戸村が成立していますが、以前より名称自体はあり、その由来としては諸説あるようなので、今回3つの説を紹介します。

①この町が属している安八郡の郡戸であることに由来して、転じて「神戸」となったとする説。

②日吉神社の神戸に由来するといわれ、神官が住んでいた里である「郷戸」が転じたものとされる説。

③「カンベ」から転じたとされており、日吉神社に税を納めていた集落を指したものとする説。

- 読み方→「神戸町(ごうどちょう)」「安八郡(あんぱちぐん)」「郷戸(ごうど)」

坂祝町の由来

1968年(昭和43年)10月1日に、元々あった坂祝村が町制を施行したことによって、坂祝町が成立しました。

前身である坂祝村は、1897年(明治30年)の合併により成立し、このときに村の名称として名付けられています。

村の名称はこの地域にある坂祝神社に由来したもので、当時は「さかのほき」とも呼ばれていたようです。

「坂祝」という名称については、危険な坂が多かったことから「坂歩危」と呼ばれたものが転じたとされています。

これは坂に注意という意味があるそうで、後に「祝」の字を当てて地名として定着することとなりました。

- 読み方→「坂祝町(さかほぎちょう)」「坂歩危(さかほき)」

白川町の由来

1953年(昭和28年)4月1日に、西白川村が町制を施行、及び改称したことによって、白川町が成立しています。

改称するにあたり「西」という字が抜けることとなりましたが、理由などについては分かりませんでした。

前身である西白川村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、この地域を流れる白川からとったものだそうです。

この「白川」という名称については、川が濁って見えることに由来したものとされていました。

これは、休火山である白山から流れ出る温泉の鉱物が混ざってしまうことが理由であるそうです。

- 読み方→「白川町(しらかわちょう)」

白川村の由来

1889年(明治22年)に、町村制が施行されたことによって、白川村が成立することとなりました。

白川村が成立する以前より名称自体は存在しており、「白川」という名称が現在にまで引き継がれた形となります。

この地域には「庄川」という川が流れていて、「白川」の地名はこれに由来したものといわれています。

白山という山からは温泉の鉱物が流れているそうで、それにより庄川は白く濁ってみえるそうです。

そうしたこともあり、それを形容する言葉として「白川」という名称が使われてきたとされます。

- 読み方→「白川村(しらかわむら)」「庄川(しょうがわ)」

コメント