更新情報:記事内容を更新(2025.4.8)

はじめに

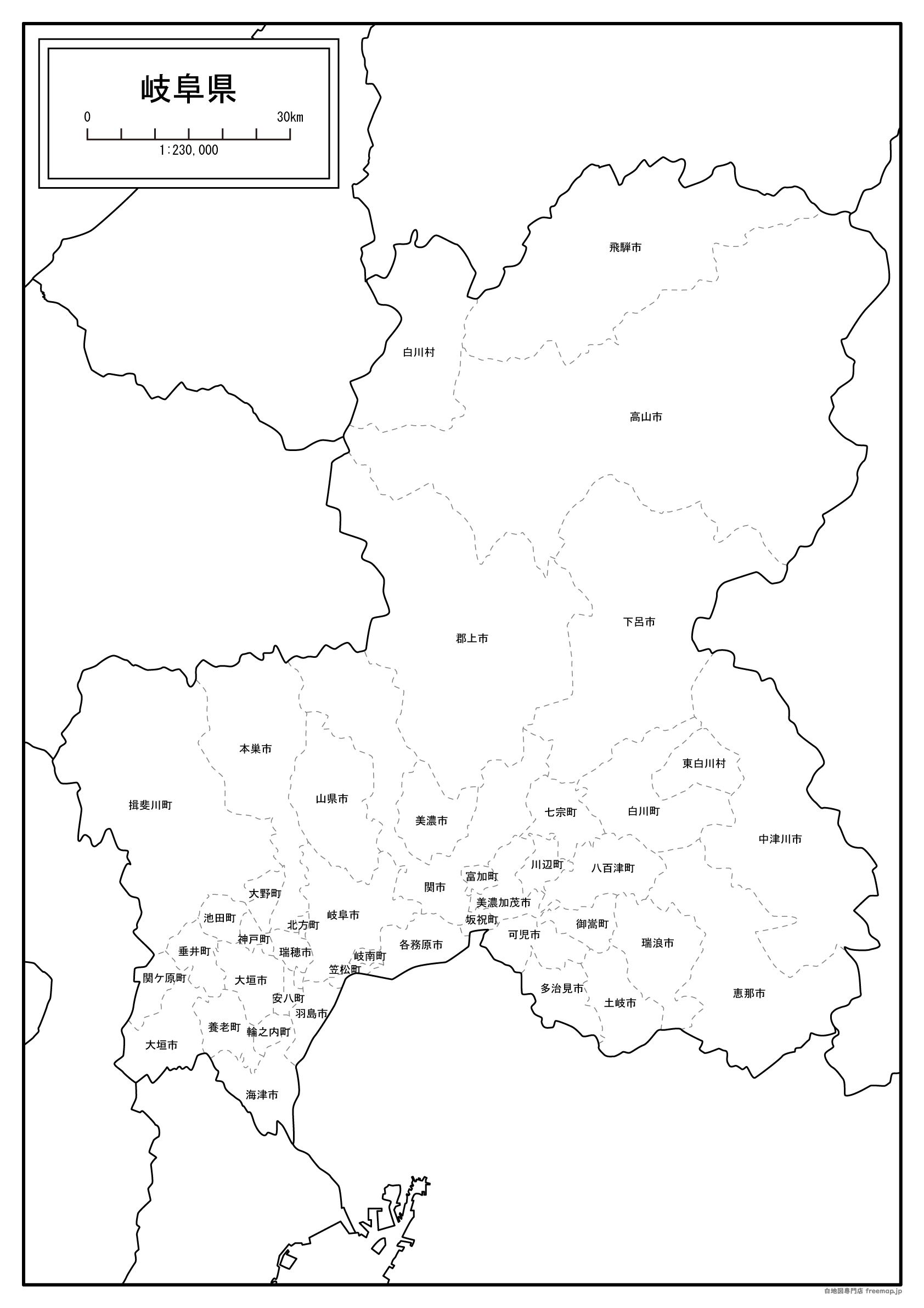

このページは、岐阜県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

岐阜県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

安八町の由来

1960年(昭和35年)4月1日に、元々あった安八村が町制を施行したことによって、安八町が成立しました。

前身の安八村は、1955年(昭和30年)の合併により成立し、このときに村の名称として「安八」と命名されています。

これは、合併された3つの村が「安八郡」に属していたことに由来したものであるようです。

「安八」という名称については、「味蜂」と呼ばれる鴨が多くいたことに由来したものになります。

このことから「味蜂間郡」と呼ばれるようになり、これが転じたことで「安八郡」となったそうです。

- 読み方→「安八町(あんぱちちょう)」「味蜂(あはち)」「鴨(かも)」「味蜂間郡(あはちまごおり)」

池田町の由来

1954年(昭和29年)5月1日に、温知村が町制を施行及び改称をしたことによって、池田町が成立しました。

元々は池田村が合併したことによって温知村ができていますが、池田の名称に戻した経緯は不明です。

池田村については、当時存在していた池田郡に属していたことに由来した名称となっています。

「池田」という名称自体は、この場所に池や沼があり、湿田が多かったこと由来するそうです。

その他、何か池田町の由来に関して、新たに情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「池田町(いけだちょう)」「温知(おんち)」

揖斐川町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、「揖斐町」「北方村」「清水村」「小島村」「大和村」が合併したことによって成立しています。

今回町名に関しては新たに命名されたものとなっていますが、経緯については分かりませんでした。

揖斐川町の名称については、町にある「揖斐川」という川に由来したものとなっているようです。

揖斐川は、合併前の5つの町村にとっても大事な川であったことから、町名として採用されたものと思われます。

ちなみに「揖斐川」とは、古くにあった「揖斐荘」という場所を貫通していた川であることに由来したものです。

- 読み方→「揖斐川町(いびがわちょう)」「揖斐町(いびちょう)」「北方村(きたがたむら)」「清水村(きよみずむら)」「小島村(こじまむら)」「大和村(やまとむら)」

恵那市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「大井町」「長島町」「飯地村」「笠置村」「武並村」「中野方村」「東野村」「三郷村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名についてはどのように決まったのかは分かりませんでしたが、合併された町村は「恵那郡」に属していたことから、これに由来したものと考えられそうです。

「恵那」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①イザナギとイザナミと呼ばれる神が、天照大神を産んだ際の「胞衣」を山に納めたとする話に由来し、これが転じたとする説。

②古代の中心地である奈良からみて、遠くにあったことから「ひなびた処」で「鄙処」となり、これが転じて「エナ」となった説。

- 読み方→「恵那市(えなし)」「大井町(おおいちょう)」「長島町(おさしまちょう)」「飯地村(いいじむら)」「笠置村(かさぎむら)」「武並村(たけなみむら)」「中野方村(なかのほうむら)」「東野村(ひがしのむら)」「三郷村(みさとむら)」「天照大神(あまてらすおおかみ)」「胞衣(えな)」「鄙処(ひなか)」

大垣市の由来

1918年(大正7年)に4月1日、元々あった大垣町が市制を施行したことによって、大垣市が成立しました。

前身である大垣町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。

「大垣」という名称の由来については、元々「大柿」と表記されていたのが転じたものになります。

これは、徳川家康に大きな柿を献上したことから、「大柿」と呼ばれるようになったそうです。

その後、「大垣」へと変わったのは、洪水を防ぐために垣を築いたということに由来したものといわれています。

- 読み方→「大垣市(おおがきし)」「大垣町(おおがきちょう)」

大野町の由来

1932年(昭和7年)10月1日に、元々あった大野村が町制を施行したことによって、大野町が成立しています。

前身である大野村は、1897年(明治30年)の合併により成立し、合併前の村には「大野」という名称はありませんでした。

このことから、このときに村の名称として「大野」が採用された形とはなりますが、以前より名称自体はあったようです。

この村の名称は、かつて存在していた「大野郡」に位置する場所であることに由来したものとされています。

また、「大野」自体はこの地域が大きな平野であったことに由来してできた名称であるそうです。

- 読み方→「大野町(おおのちょう)」「大野郡(おおのごおり)」

海津市の由来

2005年(平成17年)3月28日に、「海津町」「南濃町」「平田町」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

経緯はわかりませんが、海津町から名称を引き継いでおり、町名は1955年(昭和30年)に成立した際に命名されたものとなります。

この海津町の由来については、「海津郡」に属していたことにちなんだものとなるようです。

その「海津郡」は合併により誕生した郡となっていますが、これは合成地名となっていました。

合併には「海西郡」と「下石津郡」が含まれており、これらから一文字ずつとったのが「海津」となります。

- 読み方→「海津市(かいづし)」「海津町(かいづちょう)」「南濃町(なんのうちょう)」「平田町(ひらたちょう)」「海西郡(かいさいぐん)」「下石津郡(しもいしづぐん)」

各務原市の由来

1963年(昭和38年)4月1日に、「稲羽町」「鵜沼町」「蘇原町」「那加町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

合併前の町の名称みてもらうと分かる通り、経緯は不明ですが今回新たに命名されたものです。

市の名称は、当時存在していた「各務郡」に由来したものとされ、現在では「稲葉郡」として存在しています。

「各務」という名称の由来については諸説あるとされますか、鏡から転じたとする説がよくみられました。

これは、鏡の製作をしていた鏡作部と呼ばれる人々がいたことにちなんだものであるそうです。

- 読み方→「各務原市(かかみがはらし)」「稲羽町(いなばちょう)」「鵜沼町(うぬまちょう)」「蘇原町(そはらちょう)」「那加町(なかちょう)」「各務郡(かかみぐん)」「稲葉郡(いなばぐん)」「鏡作部(かがみつくりべ)」

笠松町の由来

1889年(明治22年)7月1日に、元々あった笠松村が町制を施行したことによって、笠松町が成立しました。

前身である笠松村は、1875年(明治8年)に合併によりできていますが、以前より名称自体はあったようです。

「笠松」という名称については、元々の地名である「傘町」が転じたものといわれています。

笠のような地形であることや、縁起の良い字をということで、現在の表記になったそうです。

ただし、由来についての詳しい情報は不明でしたので、他に新しい情報を見つけ次第、追記していきます。

- 読み方→「笠松町(かさまつちょう)」「笠松村(かさまつむら)」

可児市の由来

1982年(昭和57年)に、元々あった可児町が市制を施行したことによって、可児市が成立しています。

前身である可児町は、1955年(昭和30年)の合併により成立し、このときに属していた可児郡の名称をとって命名されました。

「可児」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①曲がりくねった川があったことから、曲がることを意味する「カネ」が転じたとされる説。

②宮中の掃除を担当していた、「掃部」と呼ばれるものに由来してできた地名とされている説。

- 読み方→「可児市(かにし)」「掃部(かにもり)」

コメント